オスマン帝国のアラブ人事情─“忠誠”から“独立”へ

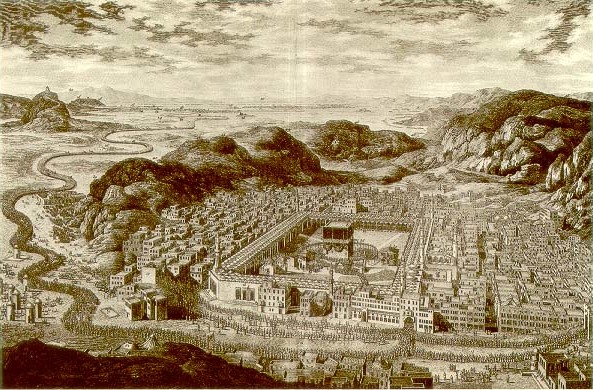

オスマン帝国の宗教的中心都市メッカ(1850年頃)

オスマン帝国がメッカの保護を通じてイスラーム世界の正統な守護者を自任する一方、アラブ人の中にはその支配に不満を抱く者も多数おり、後の反乱へとつながった

出典:パブリックドメイン / Wikimedia Commonsより

オスマン帝国とアラブ人――同じイスラーム世界の住人として、400年以上も「主と臣民」の関係を続けてきたこの2つの存在。

でも20世紀になると、その関係は大きく変わっていきます。「カリフのもとに団結」していた時代から、「アラブの独立」を目指す時代へ。

どうしてアラブ人たちはオスマン帝国に背を向けたのか?その背景には、信仰だけではつなぎきれなかった民族意識と政治の現実があったんです。

最初は“信仰の共同体”としてつながっていた

オスマン帝国がアラブ世界に進出したのは16世紀。とくに1517年のマムルーク朝征服を境に、メッカやメディナといったイスラームの聖地を支配下に置くことになります。

「カリフ制」でアラブ人の支持を得た

スルタン・セリム1世はマムルークからカリフの称号を受け継ぎ、それ以降、オスマン皇帝はイスラーム世界の宗教的リーダー=カリフとして振る舞うようになります。

アラブ人の多くはこの宗教的権威を尊重し、オスマン帝国の一部として協力していたんです。

アラブ地域の統治は比較的ゆるやかだった

イラクやシリア、ヒジャーズなどのアラブ地域では、地元の有力者に任せる間接支配が基本。

そのため、大規模な反乱も少なく、オスマン=カリフの下での共存体制が長らく続いていました。

でも近代になるとズレが生まれ始める

19世紀に入ると、帝国内の近代化とヨーロッパ列強の干渉が進み、アラブ人の不満や不信感がじわじわと高まっていきます。

中央集権化がアラブ社会を圧迫

タンジマート改革以降、オスマン政府は徴税・兵役・行政の中央統制を強化。

これまで自治的に暮らしていたアラブ部族や都市民にとっては、「トルコ人がなんでも決める」という印象が強まっていきます。

言語・文化の違いも摩擦の火種に

19世紀末のトルコ民族主義の台頭は、アラブ人たちにとって自分たちが“二等臣民”にされたような屈辱感を与えることに。

この頃から徐々にアラブ民族主義の芽が育ち始め、「いつか独立を」と考える人々が出てくるんです。

第一次世界大戦で一気に“独立”へ傾く

決定的な転機が訪れたのが、1914年の第一次世界大戦。

このときオスマン帝国がドイツ側について戦うと、イギリスはアラブ人に接近してくるんです。

フサイン=マクマホン協定とアラブ反乱

イギリスはヒジャーズのアミール、フサイン・イブン=アリーに対し、「戦争でオスマンに反旗を翻してくれたら、アラブ独立国家の建設を支援する」と約束。

これに応えて起こされたのが1916年のアラブ反乱で、アラブ軍+イギリス軍(ロレンスなど)がオスマン軍と激突することになります。

でも独立の夢は簡単には叶わず…

戦後、サイクス=ピコ協定(英仏による秘密の分割計画)やバルフォア宣言などが明るみに出て、アラブ人たちは「え、イギリスにだまされた…?」という状況に。

とはいえ、この反乱と交渉を通じて、アラブの“独立の意志”が世界に示されたことは大きな意味がありました。

オスマン帝国とアラブ人の関係は、16世紀にはカリフのもとに集う信仰の兄弟だったのに、19世紀から20世紀には民族意識の衝突と“独立の夢”が前面に出てきました。

「宗教の絆」だけでは乗り越えられなかった現実の中で、アラブ人たちは自分たちの道を模索しはじめたんですね。

この変化こそが、現代中東につながる大きな転換点だったんです。