オスマン帝国の繁栄期②─最盛期は日本の何時代?

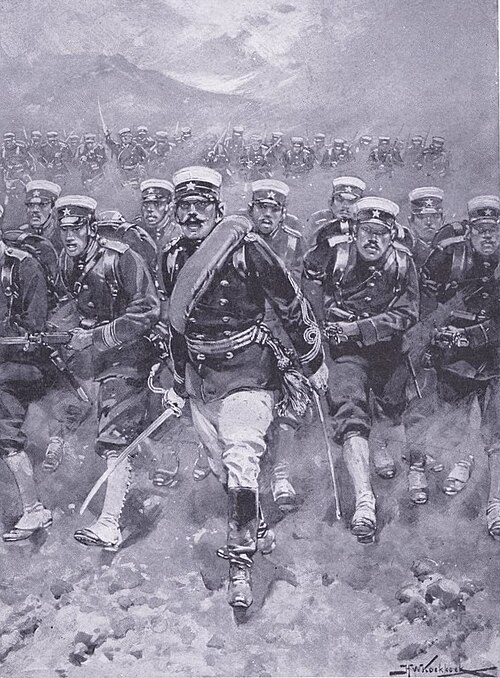

日露戦争・日本帝国陸軍歩兵の突撃

日露戦争でのロシアの敗北は、「アジアの小国でも欧州列強に勝てる」という衝撃と希望を与え、オスマン帝国の改革派・民族主義者たちを鼓舞した

出典:Johannes Hermannus Barend Koekkoek / Wikimedia commons Public domainより

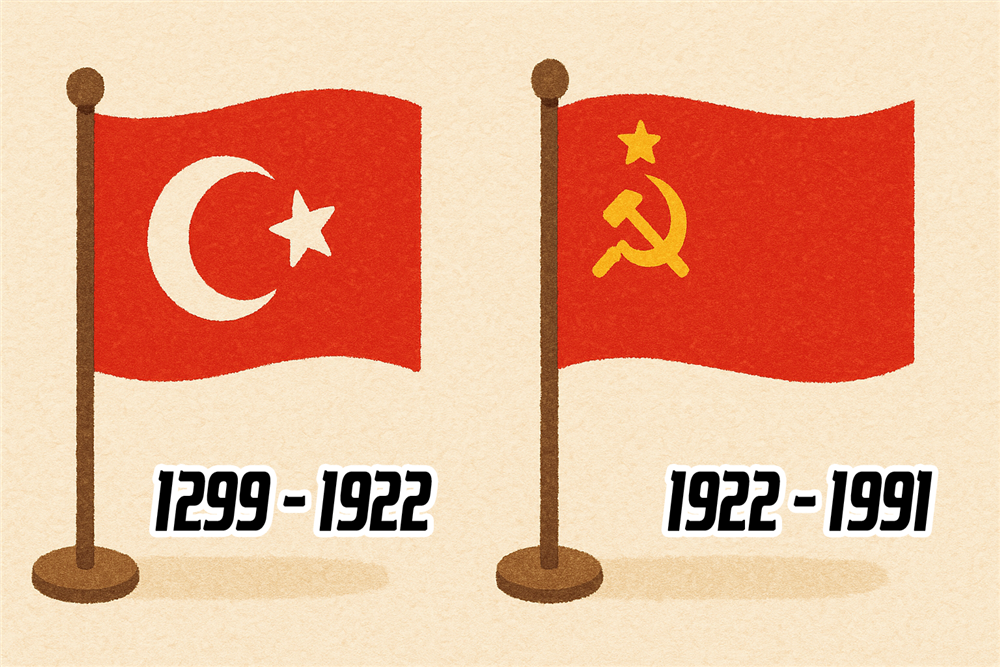

オスマン帝国の歴史における“黄金期”とも呼ばれる最盛期。その時、日本列島ではいったいどんな時代を生きていたのでしょうか?ヨーロッパと日本、距離も文化も全く異なるこの二つの地域が、歴史のうえでどんな時間軸を共有していたのか──その「時代の重なり」をたどってみましょう。

この記事では、スレイマン1世が治めた16世紀のオスマン帝国最盛期を中心に、日本の同時代背景を照らし合わせながら、両者の歴史的交差点をわかりやすくかみ砕いて解説します。

オスマン帝国の最盛期とは

まずはオスマン帝国の“絶頂期”を確認しましょう。

スレイマン1世の治世

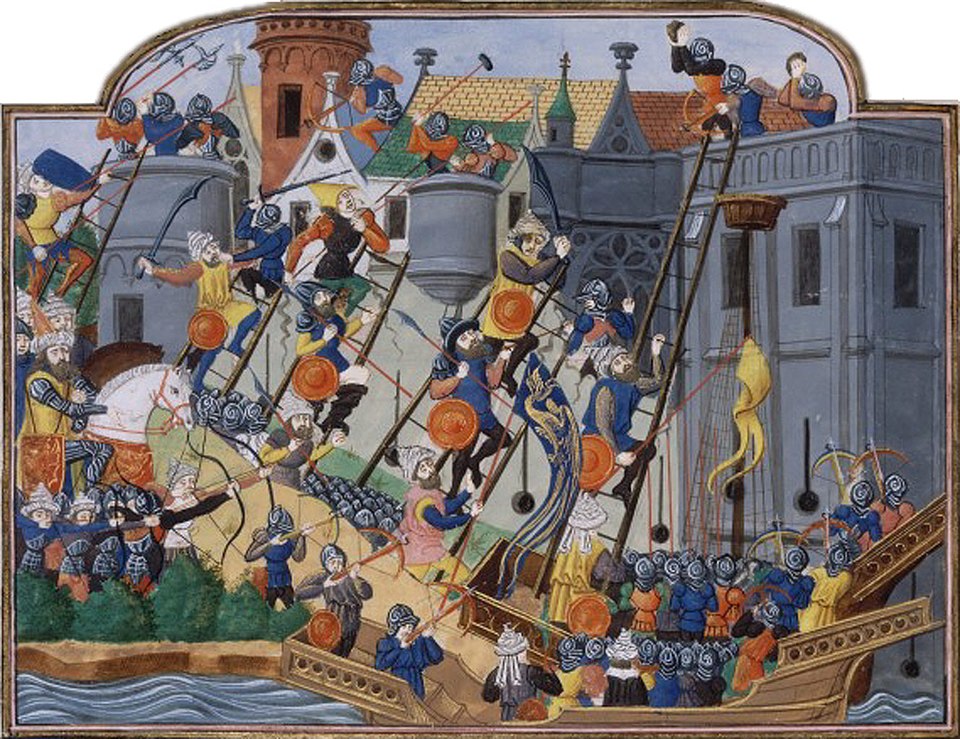

最盛期とされるのはスレイマン1世(1494 - 1566)の在位期間、すなわち1520年~1566年。この時代、オスマン帝国はバルカン半島から北アフリカ、アラビア半島、さらにはハンガリーや黒海沿岸にまで勢力を拡大し、「ヨーロッパ、アジア、アフリカの交差点」として君臨しました。

政治・文化の成熟

スレイマン1世は「立法者(カーヌーニー)」の名でも知られ、行政制度や法体系の整備を進めました。建築・文学・工芸もこの時代に大きく開花し、ミマール・スィナンによる壮麗なモスク建築が多く生まれたのもこの頃です。

同時期の日本は何時代?

では、その華やかなスレイマン時代と、日本のどの時代が重なるのかを見ていきましょう。

室町時代後期

スレイマン即位の1520年、日本では室町幕府第10代将軍・足利義稙の時代。その後、幕府の実権は衰退し、戦国大名たちが各地で力をつけていく「戦国時代」の真っただ中に突入していきます。

戦国時代の混乱

スレイマン1世がヨーロッパを震え上がらせていたのと同じ頃、日本では織田信長(1534 - 1582)が生まれ、のちに天下統一を目指して戦いを始めます。つまり、オスマン帝国が栄華を極めたころ、日本はまさに“群雄割拠”の動乱期だったわけです。

両者に交流はあった?

地理的に遠く離れたこの二つの国。果たして接点はあったのでしょうか?

ポルトガルを介した間接的な接触

1543年、ポルトガル船が種子島に漂着し、日本に鉄砲を伝えました。このポルトガル、じつはオスマン帝国ともバチバチの対立関係にあり、紅海やインド洋で火花を散らしていた相手でした。つまり、日本が受け取った“西洋の技術”の背景には、オスマンとポルトガルの争いもあったかもしれないのです。

オスマン製の地図が日本に到達

一説では、オスマン帝国の知識人たちが制作した世界地図が、東アジアまで流入していたとも言われています。ピリ・レイースなどの海図製作は、世界航海時代の情報伝播の一環として、日本にも影響を与えた可能性があるのです。

宗教と統治の違い

政治体制や宗教のあり方もまた、対照的でした。

イスラーム国家としてのオスマン帝国

オスマン帝国はスンナ派イスラム教を国教とし、皇帝スルタンはカリフとしての権威も兼ねていました。宗教と政治は強く結びついており、異教徒に対する支配の枠組みも整備されていました。

神仏混淆の日本社会

一方の日本では、仏教と神道が混在した世界観のなかで、人々は寺社に帰依し、領主たちもまた仏教勢力と手を結んだり対立したりしていました。宗教は一種の政治ツールでもあり、本願寺のような“宗教勢力が軍事力を持つ”例もあったのです。

文明の交差点にいたのは誰?

それぞれの世界を代表する“主役”を比べてみましょう。

スレイマンと信長

スレイマン1世と織田信長──実際に顔を合わせたことはもちろんありませんが、歴史の教科書に並べて載っていてもおかしくないほど、両者ともに時代を動かした存在です。

文化と戦争のリーダー像

スレイマンは文化と軍事の両立を果たした「理想の皇帝像」を体現し、信長は日本の伝統を打ち破る「革命的支配者」として躍動しました。どちらも、旧来の常識を打ち壊していった存在だったといえるでしょう。

このように、オスマン帝国の最盛期と日本の戦国時代は、距離は遠くとも時代精神において意外な共鳴を見せていたのです。