オスマン帝国の三大聖地

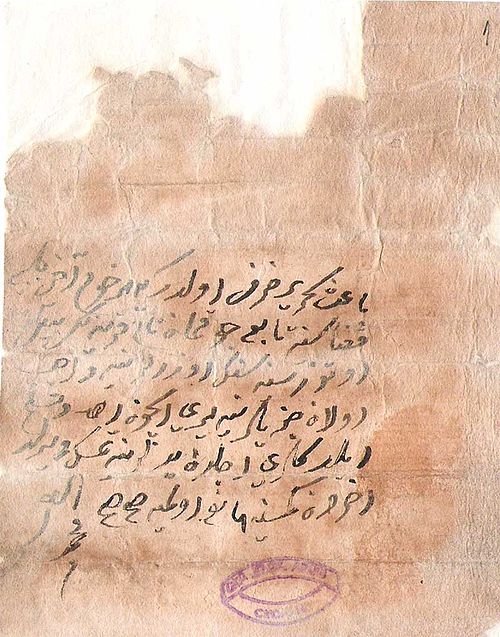

オスマン時代のエルサレム旧市街(20世紀初頭)

オスマン帝国は16世紀にエルサレムを支配下に置き、スレイマン1世の時代に城壁を築くなど聖地の保護と整備に努めた

出典:Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国といえば軍事や行政の話が先に出がちですが、じつは信仰の守護者としての顔も忘れちゃいけません。スルタンたちは、イスラーム世界の「カリフ」を自称することで宗教的正統性を確立し、その象徴として三つの聖地をとても大切にしてきました。この記事では、その三大聖地──メッカ、メディナ、エルサレムについて、それぞれの位置づけとオスマン帝国による保護政策を、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

三大聖地とは何か

まずは「三大聖地」とは具体的にどの都市を指すのか、その意味と宗教的背景を確認しておきましょう。

メッカ

イスラーム教の第一の聖地。預言者ムハンマドが生まれた場所であり、カアバ神殿を中心に巡礼(ハッジ)が行われる場所です。オスマン帝国は1517年にマムルーク朝を滅ぼし、メッカの保護権を手に入れました。その後、スルタンは「ハッジ路の安全確保」や「聖地への物資輸送」など、現地の信仰生活を物理的に支える役割を担いました。

メディナ

イスラーム教の第二の聖地で、ムハンマドが移住(ヒジュラ)してイスラーム共同体を築いた場所。預言者の墓があることでも有名で、オスマン時代にはこの場所を特別に守るため、ヒジャーズ鉄道を敷設して巡礼や物資の移動を容易にしました。さらにメディナ守備軍も駐留させ、都市の神聖性を保持する努力が続けられました。

エルサレム

ユダヤ教・キリスト教・イスラームの三宗教共通の聖地。とくにイスラームでは、ムハンマドが昇天したとされる岩のドームがあり、重要な巡礼地となっています。1517年にこの地を手に入れたオスマン帝国は、宗派間の争いが起こらないように宗教的共存政策を展開し、モスクや教会、ユダヤ教施設の修復・維持をおこないました。

聖地を支えたオスマンの宗教政策

三大聖地を維持・保護することは、単なる信仰の話ではなく、帝国の統治戦略の一環でもありました。

カリフとしてのスルタンの立場

オスマン帝国のスルタンは、1517年以降「カリフ」を名乗るようになりました。これはイスラーム世界の最高指導者という意味で、宗教的正統性を与える称号です。三大聖地を守る責任と特権を持つことで、オスマン帝国は広範なイスラーム圏で精神的な権威を確保したのです。

巡礼路と公共事業

聖地をつなぐための道路整備、巡礼用の宿舎、給水施設の建設など、巡礼インフラの充実は帝国の威信を示す手段でもありました。特にヒジャーズ鉄道の建設は、聖地統治の実務的課題(安全・物資運搬)と象徴的意味(近代化・中央集権)の両面で重要でした。

聖地をめぐる政治と国際関係

オスマン帝国の後期になると、三大聖地は単なる宗教拠点ではなく、国際政治の争点にもなっていきます。

エルサレムと列強の干渉

19世紀になると、キリスト教諸国──特にフランスやロシア──が「聖地保護権」を主張し、エルサレムのキリスト教施設に対してあれこれ口出ししてくるようになりました。これがクリミア戦争の遠因にもなり、オスマン帝国は宗教的主権の維持に苦慮するようになります。

メッカとメディナの“離反”

第一次世界大戦中、イギリスの支援を受けたアラブ反乱が発生し、メッカ・メディナの支配権はハーシム家に奪われます。これは三大聖地のうち二つを喪失したことを意味し、スルタン=カリフの権威は急速に失墜していきました。

このように、三大聖地はオスマン帝国にとって単なる宗教施設ではなく、信仰・政治・外交が複雑に絡み合う「帝国の心臓部」だったのです。