オスマン戦史《露土戦争》編 ─ なぜ繰り返し戦った?勝敗と影響

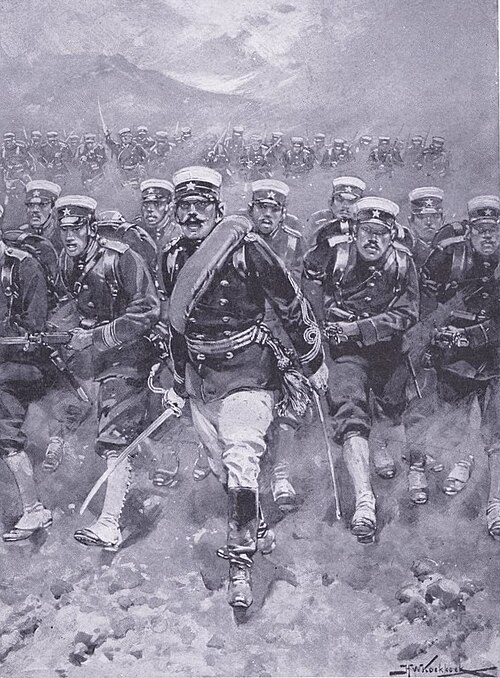

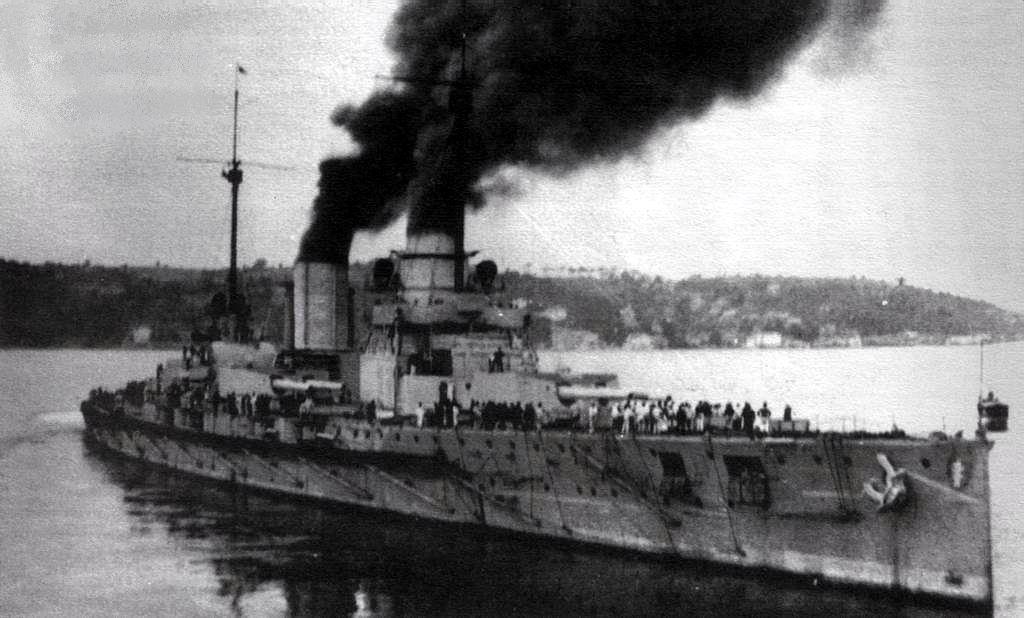

露土戦争最大の激戦「シプカ峠の戦い」

露土戦争においてオスマン帝国軍がロシア・ブルガリア連合軍の進撃を食い止めようとした激戦。最終的にロシア・ブルガリア連合軍の勝利に終わり、オスマン帝国はバルカンでの軍事的主導権を失う大きな転換点となった。

出典:Public domain / Wikimedia Commonsより

ヨーロッパ近代史をたどっていくと、やたらと登場するこの組み合わせ──オスマン帝国 vs ロシア帝国。じつはこの二国、18~19世紀にかけて何度も何度も戦争を繰り返しているんです。その名も露土戦争(ろとせんそう)。ではなぜここまで何度もぶつかり合ったのか?戦うたびにどちらが勝ったのか?そしてその結果、ヨーロッパや中東の地図がどう変わったのか?この記事では、「繰り返し」の理由と戦争の帰結に焦点を当てて、わかりやすくかみ砕いて解説します。

露土戦争はなぜ繰り返された?

そもそも、どうしてこの二国は何度も戦争になったのでしょうか。

地政学的な宿命

ロシアとオスマンは黒海を挟んだ南北の大国。とくにロシアにとって、不凍港の確保──つまり冬でも使える港を持つことは国家戦略上の悲願でした。そのため、黒海から地中海への出口であるボスポラス・ダーダネルス海峡の支配を巡って、どうしても衝突せざるを得なかったのです。

宗教と正統性の争い

もうひとつは正教 vs イスラームという宗教的対立。とくにロシアは自国を「第三のローマ(モスクワ)」と見なし、正教世界の守護者を自認していました。これに対してオスマンは、スルタンがカリフも兼ねるイスラーム世界の盟主。両者の「文明の正統性」を賭けた対立でもあったわけです。

主な露土戦争とその勝敗

実際にあった戦争の中で、特に歴史的に重要なものをピックアップして紹介します。

1768-1774年戦争とクチュク=カイナルジ条約

この戦争では、ロシアがオスマン艦隊を黒海で壊滅させ、バルカンでも大勝。講和条約によりクリミアの独立が決まり、後にロシアが併合。また、黒海での航行権やギリシャ正教徒保護権も獲得。オスマンにとっては大きな痛手となりました。

1828-1829年戦争とアドリアノープル条約

ギリシャ独立戦争の延長戦のような形で勃発したこの戦争では、ロシアが再び黒海沿岸とバルカン方面で攻勢を展開。講和条約でドナウ川以北の支配権をロシアが確保し、ギリシャ独立にも道が開かれました。

1877-1878年戦争とサン・ステファノ条約

この戦争では、ロシアがブルガリアの大部分を独立国化しようとするサン・ステファノ条約をオスマンに飲ませました。けれどもこれは列強の反発を招き、のちに調整されたベルリン会議で内容が大きく修正されました。

戦争がもたらした影響

これらの繰り返される戦争が、ヨーロッパ全体にどういう波紋を広げていったのかを見てみましょう。

バルカンの民族覚醒

戦争のたびにオスマンが領土を削られ、セルビア、ギリシャ、ブルガリア、ルーマニアといったバルカン諸国が次々と独立へと向かいました。つまり「バルカンの火薬庫」が生まれていく過程だったともいえるわけです。

列強の勢力均衡への影響

露土戦争はしばしばイギリスやオーストリア、フランスといった列強諸国を巻き込みました。とくにロシアの南下を警戒したイギリスは、オスマンを支援する側に立つこともあり、国際関係の構図にも大きな影響を与えたのです。

近代化への転機にも

戦争でボロボロになりながらも、オスマン帝国はただ負けっぱなしではありませんでした。

軍制改革と西洋化

敗北のたびにオスマン側は軍事制度の見直しを迫られます。19世紀前半にはマフムト2世による軍制改革が進み、西洋式の常備軍や教育制度が整えられていきました。

タンジマートと立憲制への動き

政治的にも、国の立て直しのためタンジマート改革や憲法制定といった動きが本格化します。つまり露土戦争は、単なる対外戦争というより、近代化を強制されたショック療法のような側面もあったのです。

このように、露土戦争はただの“因縁の対決”にとどまらず、オスマン帝国の運命を大きく左右する連続的な転機だったのです。