トルコのオスマン帝国との違いと関係 ─ 継承要素も知っておこう

トルコの国旗

現トルコ共和国は、文化や領土、政治機構の一部をオスマン帝国から継承しつつ、「帝国のかたち」や「イスラム的権威」は否定していることに注意したし

─出典:Hüseyin SevgiによるPixabayからの画像より─

歴史の授業では「オスマン帝国のあとにトルコ共和国ができました」って習うけど、正直ちょっとモヤッとしますよね。

場所は同じだし、人も似てる。でも中身は全然違う。ここでは、そんなオスマン帝国とトルコ共和国の“違いと関係”を、わかりやすく整理していきます!

オスマン帝国とトルコの比較表

| 比較項目 | オスマン帝国 | トルコ共和国 |

|---|---|---|

| 成立時期 | 1299年(オスマン1世により建国) | 1923年(ムスタファ・ケマル・アタテュルクにより建国) |

| 政治体制 | スルタンによる専制君主制 | 共和制(大統領制) |

| 国家理念 | イスラームによる統治と多民族帝国 | 世俗主義(ライイクリク)とトルコ民族主義 |

| 宗教 | スンニ派イスラムが国教 | 政教分離(国家は宗教と独立) |

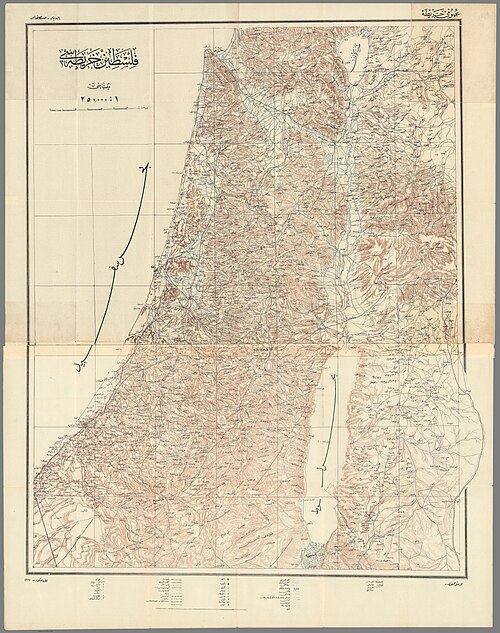

| 首都 | イスタンブール(旧コンスタンティノープル) | アンカラ |

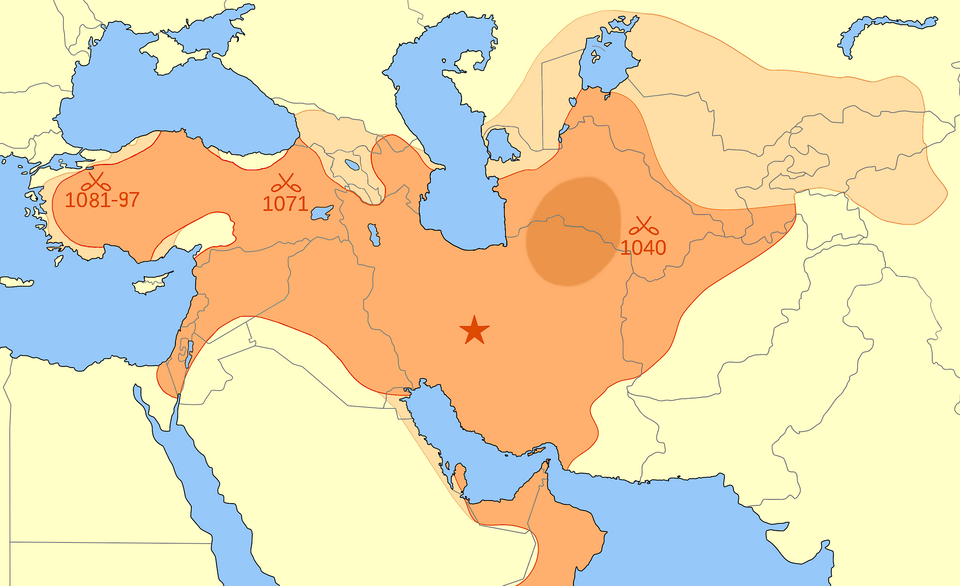

| 領土 | バルカン半島、中東、北アフリカを含む広大な領土 | アナトリア半島と東トラキア(現在のトルコの国土) |

| 軍事 | イェニチェリ(常備軍)、スルタンの私兵的軍隊 | 国軍として統制されたトルコ軍(かつては政権監視役) |

| 文化と言語 | オスマン語(アラビア文字)、多言語・多文化共存 | トルコ語(ラテン文字改革)、トルコ人中心の国民国家文化 |

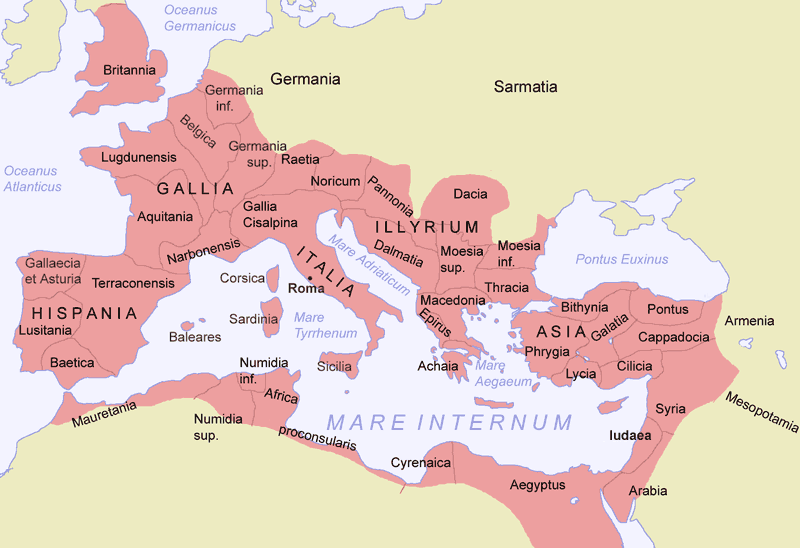

| 対外姿勢 | イスラム世界・地中海・欧州への軍事拡大重視 | 欧米化・近代化(NATO加盟、EU志向) |

| 象徴的指導者 | スレイマン大帝などのスルタン | ムスタファ・ケマル・アタテュルク |

つながってるけど、まったく新しい国

トルコ共和国は、確かにオスマン帝国の「あと」に誕生した国。でも、ただ名前を変えただけではなく、国家のあり方を根本からひっくり返したんです。

まずは、時代の流れをざっくり押さえておきましょう。

オスマン帝国は“皇帝がすべて”のイスラム帝国

1299年にオスマン1世が建国し、600年以上続いた巨大帝国。

スルタン(皇帝)が政治・軍事・宗教の全権を握り、イスラム法が社会を支えていました。

領土は3大陸(ヨーロッパ・アジア・アフリカ)にまたがり、東ローマ帝国を倒してコンスタンティノープルを首都にした国です。

トルコ共和国は“国民がつくる”近代国家

1923年、ムスタファ・ケマル・アタテュルクによって建国。

宗教から政治を切り離し、民主主義と法の支配に基づいた世俗主義の共和国として出発しました。

「皇帝の国」から「市民の国」へ――まさに国家モデルの大転換です。

違い①:政治体制の大改革

両者の最大の違いは、国家の仕組みそのもの。

オスマン帝国が君主制+宗教国家だったのに対して、トルコ共和国は共和制+世俗国家へと完全に舵を切ります。

オスマン帝国=スルタンによる専制支配

スルタンは文字通り「神に選ばれた支配者」。立法・行政・司法・軍事すべてを1人でコントロールしていました。

しかもイスラム教スンニ派のカリフでもあったため、宗教的権威もバツグン。

国家は皇帝のものであり、臣民は従うべき存在という前提でした。

トルコ共和国=大統領制と議会主義

帝政を廃止したあとは、大統領(初代はアタテュルク)を中心とした近代的な国民国家が誕生。

国会が立法し、宗教ではなく法と市民の権利が社会を支える軸になります。

学校・服装・カレンダーまで「脱イスラム化」され、国の姿がまったく変わったんです。

違い②:宗教との距離感

宗教をどう扱うかも、両者の大きな違いのひとつ。

オスマン帝国がイスラムを国家の核に据えていたのに対して、トルコ共和国はあえて宗教と政治を完全に分離しました。

オスマン帝国は“イスラム教国家”

法律も教育も生活習慣も、シャリーア(イスラム法)に強く影響されていました。

ユダヤ教徒やキリスト教徒は「ミッレト制度」で一応の自治が認められていましたが、あくまでスンニ派イスラムが中心という構造に変わりはありませんでした。

トルコ共和国は“世俗国家”を選んだ

新政府はスルタン制もカリフ制も廃止し、宗教教育を制限。

公務員の服装も西洋化され、女性のベール着用も学校や官庁では制限されるなど、宗教の私的領域化が進められました。「イスラム国家」から「イスラム教徒の多い国」へと、立ち位置が変わったんです。

共通点:地理・民族・文化の継承

違いは大きいとはいえ、まったくの別物というわけではありません。

トルコ共和国はオスマン帝国の中心地(アナトリア)にそのまま建てられた国であり、文化や民族も引き継いでいます。

「トルコ人」が共通のアイデンティティ

オスマン帝国ではトルコ人以外の民族(アラブ人、ギリシャ人、アルメニア人など)も多く含まれていましたが、共和国以降は「トルコ人によるトルコ国家」というナショナリズムが前面に出るようになります。

つまり民族構成も変化しつつ、トルコ人のアイデンティティは両国を通じて一貫しているんです。

食文化や建築などはしっかり継承

バクラヴァやケバブ、チャイ文化などのオスマン時代の食習慣は、今のトルコでも健在。

モスク建築や装飾文化、音楽の要素なども現代トルコ文化にしっかり根を残しています。

国家体制は変わっても、日常の中にオスマンの影がちゃんと生きてるんですね。

オスマン帝国とトルコ共和国は、同じ地に立ちながらもまったく別の理想を掲げた国。

でも、「トルコ」という名の中には、確かにオスマンの記憶が今も息づいています。