カルロヴィッツ条約の内容─ヨーロッパへの玄関口ハンガリーを失う

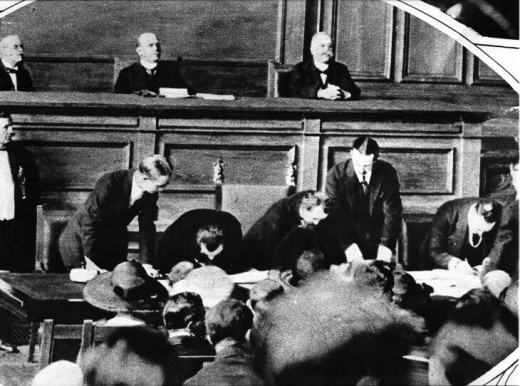

カルロヴィッツ条約の締結場面(1699年)

カルロヴィッツ(現セルビアのスレムスキ・カルロヴツィ)で行われた和平条約の交渉風景を描いた版画。この条約でオスマン帝国は多くの領土を失った。

出典:Unknown German artist from the Low Countries / Wikimedia commons Public Domain

オスマン帝国にとってハンガリーって、単なる“征服地”じゃなくて、ヨーロッパへの橋頭保=攻めの起点みたいな場所だったんです。

でも17世紀の終わり、帝国はこの超重要エリアをついに失うことになります。

きっかけは1699年のカルロヴィッツ条約――これはオスマン帝国が「防戦一方の時代」へと突入する決定打でした。

今回は、この条約とハンガリー喪失の意味について、歴史の流れとともに分かりやすく見ていきましょう!

ハンガリーはなぜオスマンにとって重要だった?

まず、なんでそこまでハンガリーにこだわってたの?って話から。

中央ヨーロッパの“玄関口”だった

ハンガリーはドナウ川流域に広がる広大な平原で、東から西へ、バルカンからドイツ・ポーランド方面へ向かう交通・軍事の大動脈上にあります。

つまりここを押さえておけば、神聖ローマ帝国にもプレッシャーをかけられる、そんな戦略的な拠点だったんですね。

1530年代からオスマンの支配下に

スレイマン大帝がモハーチの戦い(1526年)でハンガリー王国を撃破し、その後、中部ハンガリーは完全なオスマン直轄領に。

ブダにパシャ(総督)を置き、イスラーム文化が広がる珍しいヨーロッパ地域にもなっていました。

カルロヴィッツ条約が結ばれるまでの流れ

でも、17世紀後半になるとオスマン帝国の勢いにも陰りが出てきます。

第二次ウィーン包囲の失敗(1683年)

カラ・ムスタファ・パシャ率いる大軍が、再びウィーンを包囲。

でもヨーロッパ側の連携(特にポーランドのヤン3世の突撃)によって大敗し、ここから一気に「連戦連敗モード」に突入していきます。

神聖同盟軍の総反撃とオスマンの崩壊

オーストリア・ポーランド・ロシア・ヴェネツィアが結成した対オスマン神聖同盟による反攻が始まり、1697年のゼンタの戦いでは、オスマン軍が壊滅的敗北を喫します。

そして翌1699年、オスマン帝国が初めて“領土を譲る”側に回るカルロヴィッツ条約が結ばれるんです。

カルロヴィッツ条約の内容と衝撃

この条約、オスマンにとっては歴史的ターニングポイントとなるものでした。

オーストリアに“ほぼ全部のハンガリー”を譲渡

- 中部ハンガリー全域(≒直轄領だった部分)

- トランシルヴァニア(東ハンガリーの山岳地帯)

- スラヴォニアなど周辺地域

以上を完全にオーストリアに引き渡し、中央ヨーロッパからの撤退を意味する条項が盛り込まれます。

初の「ヨーロッパ式国際条約」

カルロヴィッツ条約は、外交儀礼や条文の形式など、西洋型の条約スタイルで作られた初めての文書でもありました。

つまりここから“東洋の帝国”オスマンが、西洋の外交ルールに組み込まれ始めたという意味もあったんです。

ハンガリー喪失が意味するもの

じゃあ、ハンガリーを失ったことで、オスマン帝国にはどんな影響があったのか?

攻勢から守勢へ、“戦略の反転”

もはやウィーンや中欧を狙う余地はなくなり、国境の防衛=防戦一方へと転じることになります。

これは単なる領土喪失じゃなくて、“帝国としての勢い”の喪失でもありました。

ヨーロッパ諸国の“舐められ始め”

この条約をきっかけに、ヨーロッパ列強は「オスマン帝国=脅威」ではなく、“押せば引く相手”として見るようになります。

ここから東方問題――つまり、オスマンの領土をどこがどう切り取るか?という外交ゲームが始まっていくんですね。

カルロヴィッツ条約によるハンガリー喪失は、単なる“国境線の変更”ではありません。

それはオスマン帝国が攻めの時代を終え、防戦と衰退の時代に入った決定的な瞬間だったんです。

この出来事から、帝国はじわじわと“ヨーロッパに飲まれていく存在”へと変わっていきます。

まさに「オスマンが世界の主役から降りた日」とも言える、歴史の分岐点だったんですね。