オスマン帝国とニコポリスの戦い ─ なぜ十字軍に圧勝できたの?

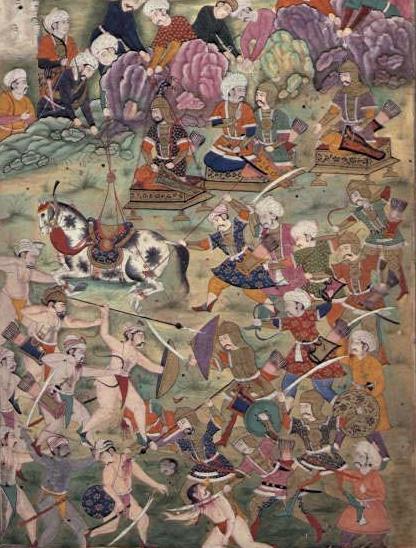

ニコポリスの戦い(1396年)

バヤズィト1世が率いるオスマン軍が、ヨーロッパの連合軍(ニコポリス十字軍)に圧勝した戦い

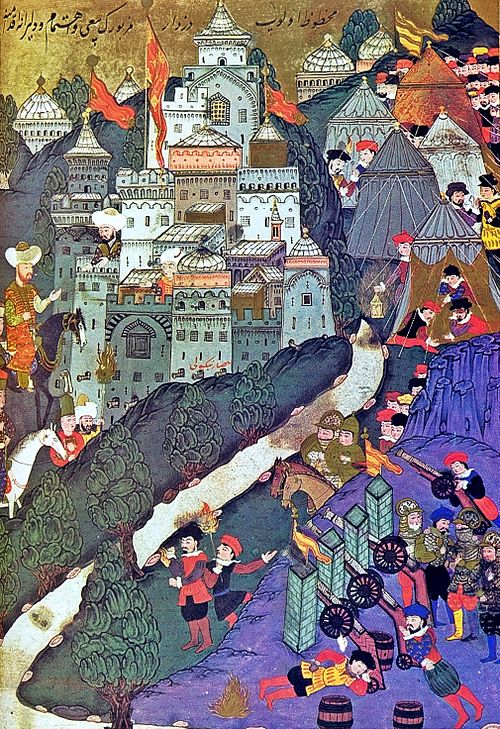

出典:Unknown artist / Wikimedia Commons Public domainより

14世紀の終わり、ヨーロッパのキリスト教国たちが「このままじゃオスマン帝国に飲み込まれる!」って焦り始めて、大規模な十字軍を組んで立ち上がります。これに対してオスマンが迎え撃ったのが1396年のニコポリスの戦いです。

でもいざ戦ってみたら、オスマン帝国の圧勝。十字軍はボロボロにやられてしまいます。そしてその理由は、戦術の差や兵の裏切りだけじゃなく、急拡大してまだ足元がグラついていた状態だったからだったんです。以下で詳しく解説していきますね!

ニコポリスの戦いってどんな戦争だったの?

この戦いの舞台は、現在のブルガリアにあたるドナウ川沿いの町・ニコポリス。

ヨーロッパの国々が「これ以上オスマン帝国の拡大を許すわけにはいかん!」と、フランス・ハンガリー・神聖ローマ帝国などが集結して、十字軍を編成。

「オスマンの勢いをここで止めるぞ!」って意気込んで攻めてきたんですが…。

十字軍のリーダーたちは超ノリノリだった

特にフランスの貴族たちは、「東方での騎士道の勝利!」って感じで盛り上がってました。

鎧をピカピカに磨いて、まるでパレードのように進軍してたという話もあるくらいです。

でも、この“ノリノリ感”が、ちょっと危なっかしかったんですよね。

バヤズィト1世は全然浮かれてなかった

一方のオスマン帝国側は、スルタン・バヤズィト1世が指揮をとります。

こっちはすでにバルカン半島をかなり支配していて、「自分たちの地元を守る戦い」みたいな感覚でした。

戦う理由も、立地も、覚悟の差も、そもそも全然違ってたんです。

どうして十字軍は負けちゃったの?

兵の数では十字軍の方が有利だったとも言われています。でも蓋を開けてみれば、オスマン側の圧勝。その理由には、思い込み・油断・連携不足といった“ありがちな落とし穴”があったんです。

突撃大好き!が裏目に出た

十字軍のフランス騎士たちは、重装備の騎馬兵で突撃するのが大好きでした。

で、ニコポリスでも案の定、オスマンの前衛部隊に突っ込んでいって大勝利。

でもそれ、バヤズィトがわざと前に出してた“おとり部隊”だったんです。勢いのまま奥に進軍したところで、待ち構えていた本隊に逆に包囲されてしまいます。

十字軍、チームワークがバラバラだった

そもそもこの十字軍、フランス・ハンガリー・ドイツ…といろんな国の寄せ集めだったので、意見が合わないことが多かったんです。

「俺たちが先に攻める!」「待て、計画通りにしろ!」みたいなゴタゴタが現場で起きて、全体の指揮系統がバラバラになってしまいました。

そのスキを、バヤズィトは見逃さなかったんですね。

オスマン帝国はなぜ勝てたのか?

バヤズィト1世は決して“勢いだけの将軍”じゃありません。

この戦いでは、冷静な分析・周到な準備・戦場での柔軟な対応が光っていました。しかもオスマン側は、地元の地形を活かす戦い方も知り尽くしていたんです。

戦場の地形を完全に把握していた

ニコポリスは川と丘に囲まれた複雑な地形でした。

オスマン軍はそこに伏兵を配置したり、退路をふさぐような動きをとったりして、まるで“十字軍を迷路に誘い込む”ような戦い方をしていました。

慣れない土地で動きづらくなった十字軍は、バラバラになり、次々と捕まってしまいます。

バルカンの兵たちも大活躍

オスマン帝国には、すでに支配下においたバルカンの兵士たちがいて、彼らもこの戦いに投入されていました。

つまり、オスマン軍の中にも“地元民”が多くて、地理や気候への適応力が高かったんです。

それがまた、遠征してきた十字軍に対する大きなアドバンテージになっていたんですね。

ニコポリスの戦いでオスマン帝国が十字軍に圧勝できた理由は、準備の差・指揮の差・戦術の差、ぜんぶがオスマンに有利だったからなんです。

バヤズィト1世は戦いの流れを読み切り、相手の思い上がりと連携不足を見事に突いて勝利をつかみました。

この勝利で、オスマン帝国はヨーロッパ世界に「本気で手ごわい相手」として認識されるようになったんです。