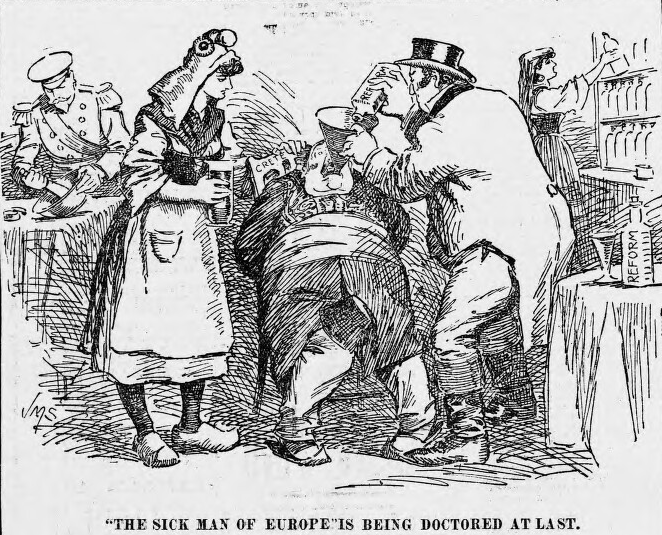

多民族・多宗教を束ねる柔軟な統治体制

オスマン帝国の最大領土

出典:Tiashing595 / Wikimedia Commons CC0 1.0より

オスマン帝国って、気づいたら地中海からペルシャ湾、バルカン半島から北アフリカまで広がってて、「いつの間にこんなに?」ってなるくらい勢力を拡大したんですよね。しかも、それが一発の戦争で終わるんじゃなくて、600年以上も続く巨大帝国として君臨していたんです。じゃあ、なんでそこまで繁栄できたのか?――そこには、戦争だけじゃない政治・制度・文化など、いくつもの土台があったんです!

軍事力だけじゃない!支配の“仕組み”がすごかった

オスマン帝国がただの“強い国”で終わらなかったのは、長期的な統治を可能にする仕組みをしっかり持っていたから。

戦って勝った後、どうやってその土地を安定させるか――そこがうまかったんです。

ティマール制で“戦争と統治”をセットに

オスマンの地方支配は、土地をスパッと分けて軍役付きで配る「ティマール制」っていう制度がベースでした。

これが面白いのは、土地をもらった騎士(シパーヒー)たちが、その地域の軍事・徴税も担うって仕組み。

つまり、国のために戦う人=現地の責任者って状態をつくったことで、中央の手が届かない地方でも秩序が保てたんですね。

ミッレト制で“多民族国家”を運営

オスマン帝国はムスリムだけじゃなく、キリスト教徒やユダヤ教徒もたくさん抱えていました。

その人たちをムリに改宗させたりせず、宗教ごとの共同体(ミッレト)に自治を任せることで、不満を抑えたんです。

これがあるから、“宗教は違っても臣民として共存”が可能になっていました。

柔軟な外交と貿易で外にも内にも強かった

内政で安定を作るだけじゃなくて、外の国との関係もうまく立ち回ってたのがオスマンの特徴。

「絶対に敵とは戦う」じゃなく、「ときには手を組む」というしたたかさも強さの秘訣でした。

キリスト教国とも普通に“同盟”

たとえば16世紀、フランスと神聖ローマ帝国が争ってたとき、オスマンはカール5世と敵対してたフランスと同盟を結んでいます。

宗教が違っても、「共通の敵がいるなら協力しよう」って考えができたのは、現実主義的な国際感覚があったから。

商業都市と貿易の活性化

オスマンはヨーロッパとアジアをつなぐ地理的な強みを活かして、国際貿易のハブとして発展していきました。

イスタンブールやアレッポ、カイロなどはヨーロッパ商人やアジアのキャラバンが行き交う巨大市場となり、国家にとっても安定した関税収入が得られるようになっていたんです。

文化と信仰を“力に変える”戦略があった

オスマン帝国の統治は、ただ軍事や法律で縛るだけじゃなく、文化や宗教も“結束の道具”として巧みに使っていたのがポイントです。

スルタン=カリフで正統性アップ

1517年にマムルーク朝を滅ぼしてから、オスマンのスルタンはイスラーム世界の“カリフ”も兼ねるようになります。

これによって、「自分たちこそムスリム世界の正統な指導者」という看板を得て、国内外のムスリム臣民の支持を集めやすくなったんですね。

文化・芸術で“帝国らしさ”を演出

建築で言えばスレイマニエ・モスクやトプカプ宮殿など、政治的な力を見せつけつつも、優雅で信仰心ある文化を前面に押し出すスタイル。

これによって「オスマン=豊かで秩序ある文明国家」というイメージ戦略もばっちりだったわけです。

オスマン帝国が繁栄できた理由は、戦争の強さだけじゃありません。

軍事・制度・経済・文化・宗教――あらゆる面で“持続可能な統治”を考え抜いていたからこそ、何百年も続くような巨大国家として君臨できたんです。

帝国って、「作るより、維持するほうがずっと難しい」んですね。