オスマン帝国とカピチュレーション─なぜフランスだったのか

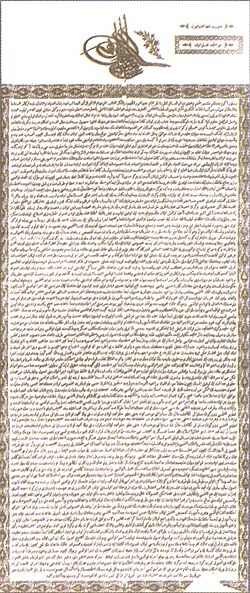

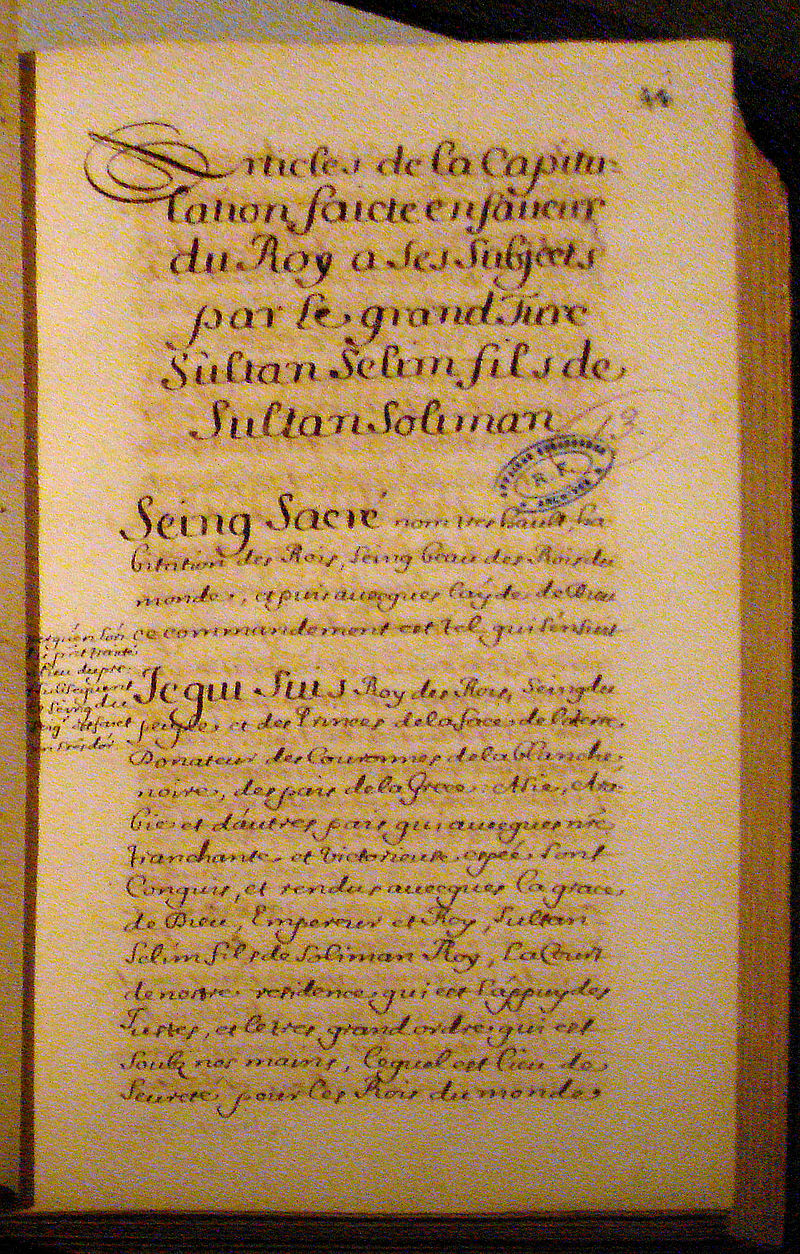

カピチュレーション文書写し(1569年)

フランス王シャルル9世とオスマン帝国のセリム2世の間の貿易特権に関する取り決めを記す

出典:『16th_century_copy_of_the_1569_Capitulations_between_Charles_IX_and_Selim_II』-by Uploadalt / Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

オスマン帝国の歴史を語る上で欠かせないキーワードのひとつが、カピチュレーション(領事裁判権特権)です。 簡単にいえば、ヨーロッパ諸国とオスマン帝国の間で結ばれた“特別ルール”のことですね。

もともとは「お互いの利益になる取引」だったんだけど、後になると帝国を苦しめる“毒”にもなってしまうんです。

以下で、カピチュレーションの目的とメリットをサクッと解説していきますね!

カピチュレーションって何?

カピチュレーションとは、外国人(主にヨーロッパ商人)に対して、オスマン国内での特別な法的・経済的優遇を与える制度のことです。

とくに領事裁判権(自国の法律で裁かれる権利)が有名で、「オスマンの土地にいるのに、オスマンの法律では裁けない」という超VIP待遇でした。

いつ始まったの?

最初のカピチュレーションは、16世紀にスレイマン1世(スレイマン大帝)がフランスに与えたのが始まり。

このときは「フランスとの同盟を強めたい」「貿易で儲けたい」っていう外交的・経済的な打算がベースでした。

対象はどんな国?

最初はフランスだけだったけど、のちにイギリス、オランダ、ヴェネツィア、ロシアなどにも拡大。

最終的には“ヨーロッパ列強クラブ”のほとんどがこの制度の恩恵を受けるようになります。

カピチュレーションの目的は?

「なぜそんなに外国に優しくするの?」って疑問もあるけど、当時のオスマンにはちゃんと理由があったんです。

① 経済活性化と貿易の促進

オスマン帝国はシルクロードや地中海貿易の要所にあったので、「ヨーロッパの商人を呼び込んで儲けたい!」という思いが強かった。

そのために「ウチに来たら税金安くしてあげるし、揉めごとも君たちの国の法律で裁いてOKよ」って条件をつけたわけです。

② 外交カードとして利用したかった

当時、ヨーロッパはカトリック vs プロテスタントで分裂気味だったので、「フランスを優遇しておけば、オスマンと組んでくれるかも!」というバランス外交の一環としてカピチュレーションを活用していました。

カピチュレーションのメリットは?(当初は…)

最初のうちは、オスマン側にとってもメリットのある“ウィンウィン”な制度だったんです。

外交交渉のカードとして、また経済を回す手段として、うまく活用されていた時期がたしかに存在しました。

① 外国人商人がたくさん来て経済が潤った

カピチュレーションによって関税の軽減・商取引の保護・訴訟免除といった特典を受けたヨーロッパ商人たちは、こぞってオスマン帝国内に拠点を置くようになります。

イスタンブールやアレッポ、イズミルといった港町や交易都市には、イタリア人、フランス人、イギリス人などが商館や倉庫を設け、綿織物、香辛料、金属、ガラス製品などが大量に行き交うようになりました。

そして商人が増えれば、宿泊施設、食糧市場、運送業、職人など、関連する産業も活性化。 地元住民にとっても雇用の機会が増え、物資が潤うなど、当初のカピチュレーションはまさに地域経済のエンジンになっていたんですね。

② 軍事同盟や技術協力も取りやすくなった

また、特定の国にカピチュレーションを与えることは、単なる経済優遇にとどまらず、「ウチに味方してね」のサインでもありました。

たとえば16世紀にオスマン帝国とフランスが手を組んで、神聖ローマ帝国やハプスブルク家を牽制したのも、カピチュレーションが信頼関係の土台として機能していたからこそ。

さらに、ヨーロッパの造船技術や火器の製造法といった最新の軍事技術も、これをきっかけに入ってきました。オスマン帝国は外交・貿易・軍事の三位一体で欧州列強と駆け引きを行い、帝国の立ち位置を有利に保っていたんです。

カピチュレーション(領事裁判権特権)は、最初は「貿易を盛んにする」「外交を有利に進める」ための合理的な制度でした。

実際、商業都市は潤い、外国との軍事的なパートナーシップも進展しました。

でも後になると、それがヨーロッパ列強に利用され、帝国の主権が脅かされる“弱点”にもなってしまうんです。

“利便性”と“支配権”のバランスをどう取るか――それが、帝国の悩みの種になっていくわけです。