カリフ制廃止の理由と影響─近年の復活議論の背景も併せて解説

カリフ制廃止翌年のムスタファ・ケマル・アタテュルク(1925年)

この従来の伝統(ターバンやイマーム衣)と一線を画する装い(燕尾服とシルクハット)は、カリフ制廃止に始まるアタテュルクの世俗化・近代化理念を視覚的に体現した政治的メッセージでもある

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public domainより

カリフ制──それは長らくイスラーム世界の精神的統一の象徴でした。

預言者ムハンマドの後継者として、政治と宗教の最高権威を担うこの制度は、時代ごとにその姿を変えながらもイスラーム共同体を繋ぐ「象徴」として機能してきたんです。

そして、その最終章を担ったのがオスマン帝国\。

でも1924年、トルコ共和国によってこのカリフ制はあっけなく廃止\されます。なぜ廃止されたのか?その影響は?

さらに現代になってから再び「カリフ制を復活させよう」という声も聞かれるように──

今回はこのカリフ制の終焉と再燃\について、その理由と背景、そして今日に至るまでの意味合いを深掘りしていきます。

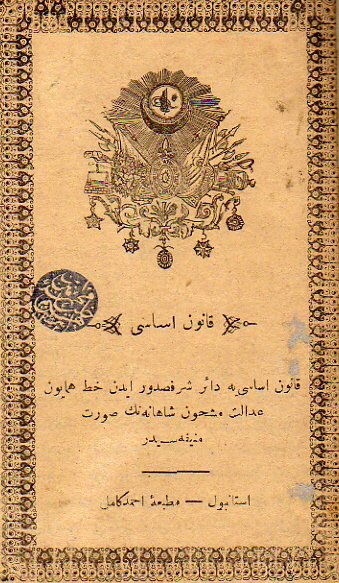

カリフ制とは何か

まずは制度そのものの意味と、なぜオスマン帝国がそれを引き継いだのかを見てみましょう。

ムハンマドの後継者

「カリフ」とは、アラビア語で「後継者(ハリーファ)」を意味し、預言者ムハンマド亡きあと、共同体を導く存在として設けられました。最初のカリフはアブー・バクルで、続いてウマイヤ朝・アッバース朝などの王朝がカリフ制を継承していきます。

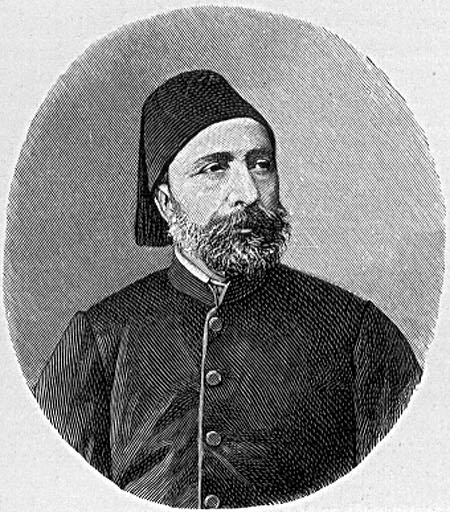

オスマン帝国による継承

1517年、オスマン帝国のスルタン・セリム1世がマムルーク朝を征服した際、アッバース家の名目上のカリフからその称号を譲り受けたとされます。以降、オスマン皇帝はイスラーム世界の最高指導者=カリフをも兼ねるようになりました。

精神的・宗教的権威

とはいえ、カリフとしての役割はあくまで象徴的。実際の権力はオスマン宮廷に集中しており、カリフ制はスンナ派の団結のシンボルとして利用されていたにすぎません。ただ、それでもイスラーム諸国に対して影響力を持ち続けていたことは確かです。

なぜ廃止されたのか

では、そのカリフ制がなぜ1924年に廃止されたのか。その背景には、国家の生まれ変わりがありました。

トルコ共和国の建国と政教分離

第一次世界大戦後、オスマン帝国は崩壊。ムスタファ・ケマル・アタテュルクによって世俗国家・トルコ共和国が建設されます。彼の目標は、イスラーム国家ではなく“近代国家”をつくること。そのためには、カリフ制のような宗教的象徴の排除が不可欠だったんです。

イスラーム世界の再統一を恐れる列強

イギリスやフランスなどの列強は、イスラーム圏における「カリフ」の存在が反植民地主義の象徴になることを警戒していました。インドやエジプト、アフリカ各地のムスリムたちが、カリフに共鳴して団結するのを恐れていたんですね。

国内統合のための決断

トルコ国内でも、カリフ制はオスマン旧体制の象徴とみなされていました。新政府にとって、帝政を完全に否定し、近代国家として出直すには象徴ごと葬る必要があったのです。

廃止後のイスラーム世界

カリフ制の廃止は、イスラーム世界にとって精神的な空白をもたらしました。

各地で沸き上がる不満

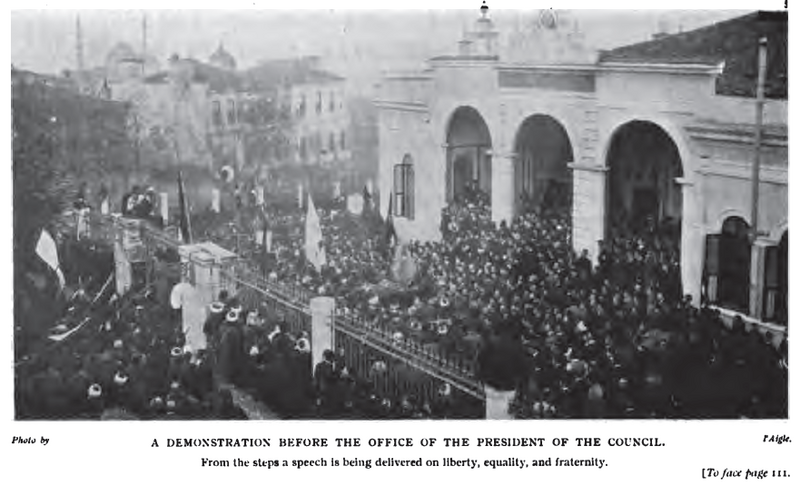

とくにインド・エジプト・アラブ半島などのイスラーム圏では、カリフ制廃止に対する抗議運動が起こります。インドでは「カリフ制擁護運動(ヒラーファト運動)」が一時盛り上がり、反英独立運動とも連動しました。

アラブ・トルコ間の断絶

トルコ共和国がイスラーム世界のリーダーであることを放棄した結果、アラブ世界との関係が悪化します。トルコは以後、イスラームよりも西洋との関係を優先するようになり、アラブ圏とは距離を取るように。

宗教と政治の分離の象徴

カリフ制廃止は、単なる制度の廃止にとどまらず、「宗教の時代は終わった」というメッセージでもありました。これは当時の国際社会にも大きな影響を与え、「近代化とは宗教の排除である」という考え方が浸透するきっかけにもなったんです。

近年の復活論とその背景

でもここ数年、「カリフ制を復活させよう」という声が一部で再燃しているのも事実。その背景には何があるのでしょう?

イスラーム共同体の分断

中東地域では、スンナ派とシーア派の対立や、各国の内戦・政情不安が続いています。そうした中で、かつての「カリフ制」のような統一の象徴を求める動きが出てきたんです。

ISによる「擬似カリフ制」

2014年、イスラーム過激派組織ISがカリフ制の再建を宣言しました。もちろん歴史的正当性はなく、暴力と排他性を伴う極端なものでしたが、それでも“イスラーム国家”というアイデアの力を示したともいえます。

エルドアン政権と“ネオ・オスマン主義”

現代トルコでも、エルドアン政権はかつての帝国的アイデンティティを重視する「新オスマン主義」を掲げています。これは直接的にカリフ制の復活を目指すわけではないにせよ、トルコが再びイスラーム世界のリーダーになるという意味合いを含んでいます。

このように、カリフ制の廃止は一時的には近代国家への転換をもたらしましたが、同時にイスラーム世界における精神的求心力の喪失という側面も生んだのです。そして現代では、不安定な中東情勢や宗教的アイデンティティの揺らぎのなかで、「かつての象徴」が再び注目を浴びている…そんな時代になってきたと言えるでしょう。