第4代スルタン《バヤズィト1世》とは何した人?

─ニコポリスの戦いで欧州連合軍を破った名将─

バヤズィト1世(Bayezid I, 1360頃–1403)

出典:Photo by BomBom / Wikimedia Commons Public domain

バヤズィト1世の基本情報

| 在位 | 1389年~1402年 |

|---|---|

| 出生 | 1360年頃 |

| 死去 | 1403年(アンカラの戦い後、ティムールの捕虜として死去) |

| 異名 | イルディリム(稲妻) |

| 親 |

父:ムラト1世 |

| 兄弟 | ヤクブ・チャレビー、サヴジ・ベイ ほか |

| 子供 | スレイマン・チャレビー、メフメト1世、ムーサ・チャレビー、ムスタファ・チャレビー ほか |

| 功績 | ニコポリスの戦いで欧州連合軍を破り、バルカン支配を強化。帝国内の中央集権化を推進するも、アンカラの戦いでティムールに敗北し帝国は分裂状態へ。 |

| 先代 | ムラト1世 |

| 次代 | メフメト1世(内乱終結後) |

オスマン帝国の歴代スルタンの中でも、ひときわスピード感あふれる生涯を駆け抜けたのがバヤズィト1世(在位1389-1402)。「稲妻(イルディリム)」という異名まで持っていたこの皇帝、即位するや否や周囲の敵をなぎ倒し、あっという間に帝国を最大版図にまで押し上げます。

でもその勢いが災いして、最後はモンゴルのティムールにまさかの大敗。戦場で捕らえられ、幽閉されるという衝撃のラストを迎えることになります。

今回はそんなジェットコースターのような人生を送ったバヤズィト1世の物語を、わかりやすくかみ砕いてご紹介します。

生涯と死因

激しい戦いとドラマチックな転落。その生涯は、まさに歴史小説さながら。

父ムラトの死を受け即位

1389年、第一次コソボの戦いで父ムラト1世が戦死。まさにその戦場でバヤズィトは即位します。これ以降、彼は驚くほどのスピードで帝国を拡大し、たった10年余りでオスマン帝国をヨーロッパとアナトリアにまたがる大国に変貌させます。

ブルガリア、セルビア、ヴァラキアを屈服させ、さらには小アジアのトルコ系諸侯も次々と制圧。これによりオスマン帝国は、バルカンとアナトリアを実質的に統一する勢力になったんですね。

アンカラの戦いと死

でも好事魔多し──1402年、バヤズィトは中央アジアから進軍してきたティムール(ティムール朝の創始者)と、アンカラ近郊で激突します。

このアンカラの戦いで、なんとオスマン軍が大敗し、バヤズィトは生け捕りにされてしまうんです。

彼はその後、ティムールの陣中で1年あまり幽閉され、翌年に没しました。死因は病死とも自殺とも言われますが、いずれにせよ、捕虜のまま亡くなった唯一のスルタンという、皮肉な歴史に名を残すことになります。

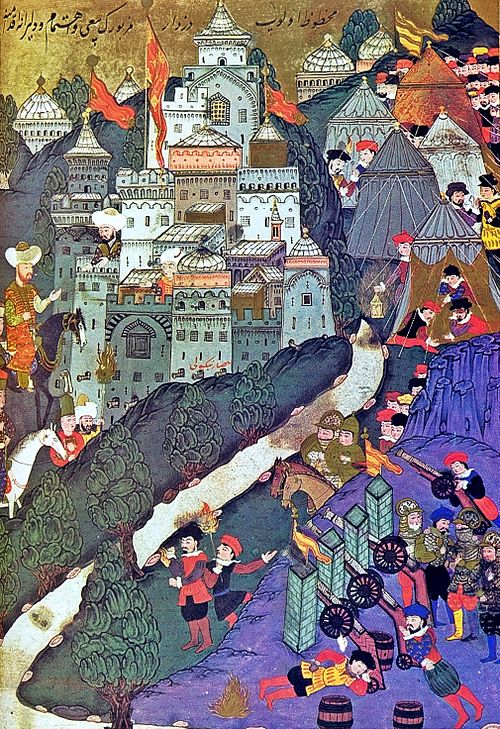

アンカラの戦い

ティムール軍に大敗しバヤズィト1世が捕虜となった屈辱的戦いで、オスマン帝国を一時的な分裂状態へと陥らせた転機

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public domainより

性格と逸話

バヤズィト1世は、短気で激情型──だけど、だからこそスピード感とカリスマ性があったとも言えるんです。

稲妻(イルディリム)の異名

「イルディリム」とはトルコ語で「稲妻」のこと。彼がこの異名で呼ばれるようになったのは、決断力と機動力がずば抜けていたから。

敵軍のスキを突いて一気に畳みかける戦術、瞬時に情勢を判断して軍を動かす采配──まさに稲妻のごときスピードと衝撃をもって相手を圧倒していきました。

キリスト教世界との対決姿勢

彼はまた、十字軍とも本気で戦った皇帝でもあります。1396年のニコポリスの戦いでは、ハンガリー王やフランス騎士団が率いる十字軍を撃破。ヨーロッパ側に大きなショックを与えました。

この戦勝によって「オスマン帝国は本気で西ヨーロッパを脅かす存在かもしれない」というイメージが定着し、帝国の国際的存在感が一気に跳ね上がったんです。

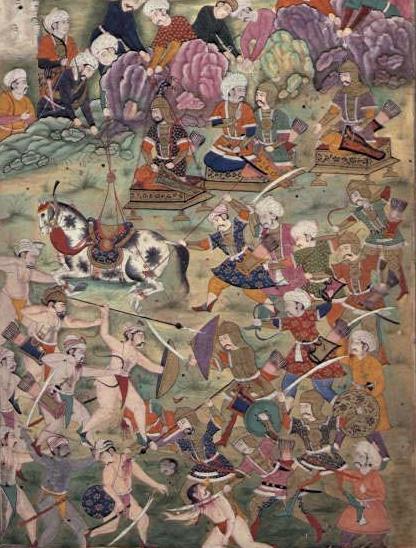

ニコポリスの戦い(1396年)

バヤズィト1世がハンガリー王らの十字軍を破り、オスマン帝国のバルカン支配を強化した戦い

出典:Unknown artist / Wikimedia Commons Public domainより

功績と影響

バヤズィト1世は、失敗も大きかったけれど、それを補って余りあるほどの功績も残しています。

アナトリアの統一

バヤズィトの最大の功績のひとつが、アナトリア(小アジア)に点在していたベイリク(トルコ系諸侯)を次々と制圧し、半島全域を事実上統一したこと。

これまでのオスマン政権が「西のバルカン中心」だったのに対し、彼は東の後背地も完全に支配下に置いたという点で、帝国のバランスを大きく変えたんですね。

帝国制度の強化と中央集権化

軍事面だけじゃありません。バヤズィトは法制度の整備にも乗り出し、属州の管理体制を中央から監督できるよう官僚機構を強化します。

また、モスク・神学校・病院などの公共建築にも注力し、ブルサのウル・ジャーミイ(大モスク)などがこの時代に建設されました。

つまり、バヤズィトは武力だけじゃなく、行政や宗教の整備にも意識の高いスルタンだったんです。

バヤズィト1世の人生はまるで稲妻のよう。勢いよく輝き、そして一瞬で消えていきました。でもその軌跡は確かに、帝国を“地方政権”から“大帝国”へと押し上げた力だったんです。まさに、オスマン帝国の“アクセル役”だったわけですね。