オスマン帝国と鳥籠制度─幽閉された王子の受難

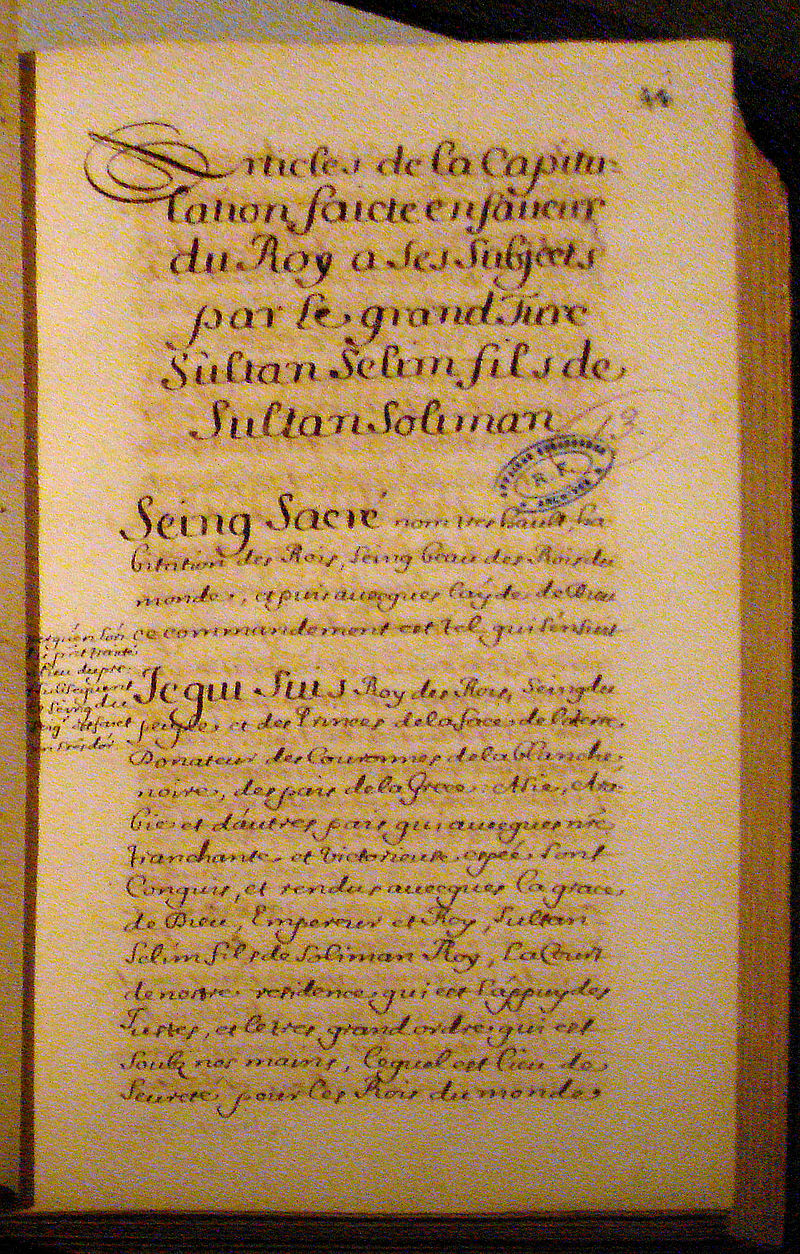

トプカプ宮殿ハレムの“鳥かご(カフェス)”

鳥籠制度のもと王子(皇子)たちの幽閉施設として使われた隔離区画

出典:Gryffindor / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の歴史に出てくるちょっと不思議で、でもかなり切ない制度があるんです。それが、皇族男子を宮殿内に閉じ込めて育てる「鳥籠制度(カフェス)」。

文字通り“籠の中の鳥”として幽閉された王子たちの人生――なんでそんな制度が生まれたのか?良いところもあったのか?

この記事ではその光と闇を、わかりやすくひも解いていきます!

鳥籠制度ってどんな制度?

鳥籠制度(カフェス)は、皇位継承の候補である王子(セフザーデ)を、イスタンブールのトプカプ宮殿内の一角に隔離・監視して生活させる制度です。

まさに「出られない個室」で、大臣や女性たちと接することもほぼナシ。

場合によっては何十年も外の世界を知らないまま即位する王子もいたんです。

いつから始まったの?

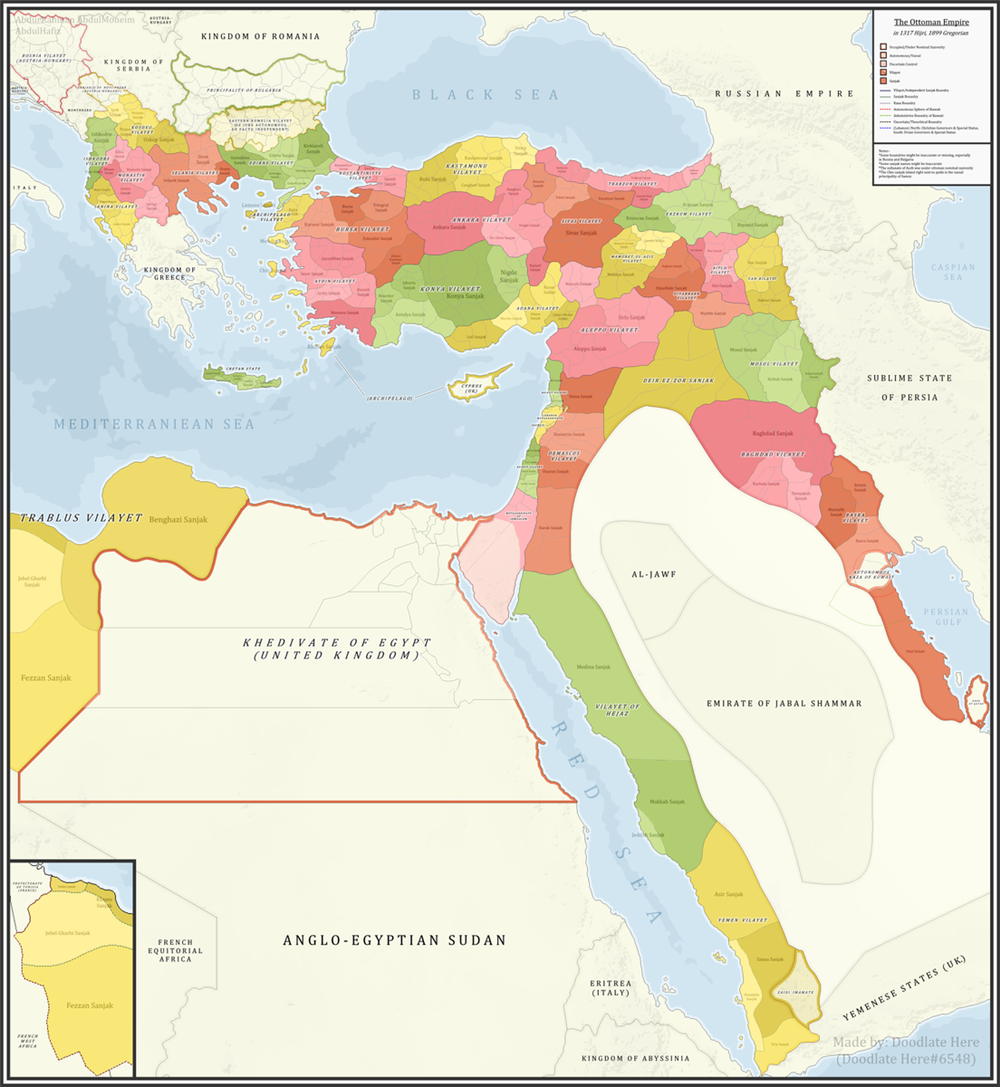

始まったのは17世紀初頭、スルタン・アフメト1世の時代から。

それまでは王子たちは各地の州に赴任して実地で行政・軍事を学ぶスタイルでした(いわゆる「地方統治研修」)。

でも、それをやると反乱や内戦のリスクが高すぎるってことで、代わりに「とりあえず幽閉しておこう」って話になったんです。

“カフェス”ってなんで「鳥籠」?

カフェス(Kafes)ってトルコ語で鳥かごって意味。

狭い部屋に閉じ込められて、自由も意思もなく、ただ生きるだけ――その姿がまさに鳥籠の鳥のようだったから、そう呼ばれたんですね。

なぜそんな制度を作ったの?

王子を閉じ込めるって、ちょっとやりすぎじゃない?って思うかもだけど、それには深刻な事情があったんです。

血みどろの“後継者争い”がひどすぎた

オスマン帝国ではかつて、兄弟や息子同士で皇位をめぐって内戦や暗殺が頻発していました。

中には即位したスルタンが兄弟を全員処刑するケースもあったほど。

だから、「だったら最初から閉じ込めておこう」ってなったわけです。

“平和的継承”を目指した苦肉の策

この制度によって、王子同士が対立せずに済む→内乱が減る→国家が安定、というある意味で合理的な考え方だったんですね。

あくまで目的は「帝国の平和」。でも、その代償は大きかった…。

鳥籠制度の“光”の部分

ちょっと意外かもですが、この制度が一概に悪だったかというと、そうとも言いきれません。

① 内戦・クーデターが減った

やっぱり一番のメリットはこれ。王子たちがそれぞれ地方に散ってた頃に比べて、明らかに皇位争いによる混乱は減りました。

国家としての安定感は増したんです。

② 宮廷政治が“整備”されていった

王子が動けない分、大宰相や宮廷官僚、ハーレムの女性たちが力を持ち始め、逆に言えば制度としての中央集権が進んだとも言えるんですね。

でも、やっぱり“闇”のほうが深かった

とはいえ、生身の人間を何十年も閉じ込めるなんて、やっぱり歪みは出てきます…。

① 精神的に壊れる王子が続出

外に出られず、教育もまともに受けられず、友達もいないまま過ごした王子たち。即位してからも無気力・被害妄想・うつ状態といったスルタンが少なくなかったんです。

例:ムスタファ1世は、何年も鳥籠生活を送った末に即位。でも精神不安定で政務ができず、短期間で廃位されてます。

② “即位したけど準備ゼロ”状態

本来なら統治のノウハウを身につけるべき若い時期を、軟禁状態で過ごしてしまうので、いざスルタンになっても経験も知識もないまま国家のトップになっちゃうことが多かったんですね。

③ ハーレム政治や官僚主導に傾いていく

本人が動かない(動けない)ことで、代わりに動くのが官僚・妃・宦官たち。この流れがオスマン帝国の“宮廷化・形式化”を進めていくことになります。

鳥籠制度(カフェス)は、オスマン帝国が内戦の連鎖を断ち切るために取った「静かなる革命」でした。

確かに皇位継承は安定したけれど、その裏では王子たちの精神崩壊や、無能スルタンの続出という副作用が積み重なっていったんです。

平和の代償は、“未来の王”たちの自由と成長だった――そう思うと、ちょっと切ない制度ですよね。