ギュルハネ勅令とは何か②─タンジマートとのニュアンスの違いに注意

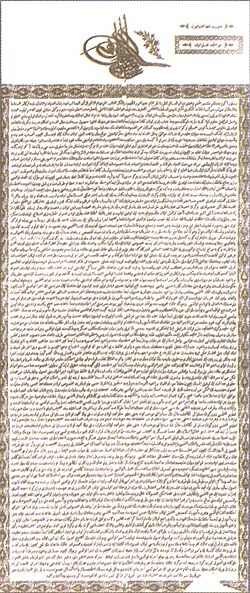

ギュルハネ勅令(1839年)

タンジマート改革の始まりを告げたギュルハネ勅令の写本

この憲章は軍・行政・法制度の近代化を推進し、オスマン帝国を再編成した歴史的文書

出典:『Edict of Gülhane』-by Maldek™ / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

カイロやアレッポ、バルカンの都市にまでその影響が及んだギュルハネ勅令。でも実は、後年まとめて語られがちな「タンジマート改革」とは、微妙に意味合いが違っているんです。ただの法令発布?それとも、近代国家の産声?──この記事では、そんな“改革の第一歩”としてのギュルハネ勅令と、その後続くタンジマート全体との違いを、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

ギュルハネ勅令の概要

まずは、ギュルハネ勅令がいつ、なぜ出されたのかを整理してみましょう。

発布は1839年

ギュルハネ勅令(トゥグク・フュルマーン)は、1839年11月3日、スルタンアブデュルメジト1世の名のもとにイスタンブルのギュルハネ広場で公布されました。この時点では、まだ「タンジマート」という言葉は使われていません。

目的は国家の再建

目的はズバリ、オスマン帝国の制度の腐敗を正すことと、帝国を崩壊から救うこと。徴税の公平化、兵役の明確化、裁判の公正化といった原則が掲げられ、臣民の生命・財産・名誉の保障も宣言されました。

執筆者はムスタファ・レシト・パシャ

この勅令の起草者であり中心人物だったのが、当時の外務大臣ムスタファ・レシト・パシャ。彼はフランス留学の経験があり、西欧的な近代国家像をオスマン帝国に持ち込もうとした政治家でした。

タンジマートとの違い

しばしば混同されるこの2つ。でもその性格は、実はけっこう違うんです。

ギュルハネ勅令は「宣言」

ギュルハネ勅令は、あくまで理想や原則を示した宣言文です。具体的な法律や制度の設計までは踏み込んでおらず、「これから改革していきますよ」という方針表明に近いものでした。

タンジマートは「継続的改革」

「タンジマート」とは、ギュルハネ勅令から約40年にわたり進められた一連の制度改革の総称。軍制改革、教育制度の整備、民法・商法の近代化など、具体的かつ実務的な法令整備が含まれます。

受け止め方の違い

ギュルハネ勅令は発表当初、「スルタン自ら民を慈しむ善政」として宗教的・道徳的な美徳として受け止められました。それに対してタンジマート全体は、西欧型の制度導入という側面が強く、保守派からの反発も多かったのです。

ニュアンスの違いを理解する意義

ギュルハネ勅令とタンジマート、その差異を意識することは、オスマン近代史をより深く理解するヒントになります。

スルタンの意図の変化

ギュルハネ勅令はスルタンの恩恵としての改革でしたが、タンジマート後期になると、逆にスルタン権限を制限する方向(たとえばミドハト憲法など)へと進んでいきます。つまり、王権から民衆中心への変化という大きな流れが始まっていたんですね。

国際社会との関係

ギュルハネ勅令の背景には、列強と対等に渡り合うためのイメージ戦略もありました。一方、タンジマート後期になると、列強の介入はより直接的かつ厳しくなり、改革が外圧によるものと見なされるようにもなります。

「近代化=西洋化」ではない

ギュルハネ勅令が目指したのは、あくまでオスマン帝国としての存続であり、そのための整備だったという点も重要。タンジマートになると、より強く西洋の制度モデルが意識され、「西洋的であること」が正義とされていきました。

このように、ギュルハネ勅令とタンジマート改革は、同じ流れに属しながらも、その性格や意図には大きな違いがあるんです。「勅令=改革の第一歩」「タンジマート=制度の具体化」と理解することで、オスマン近代化のドラマがより立体的に見えてくるはずですよ。