オスマン帝国/サファヴィー朝/ムガル帝国の違い・共通点とは

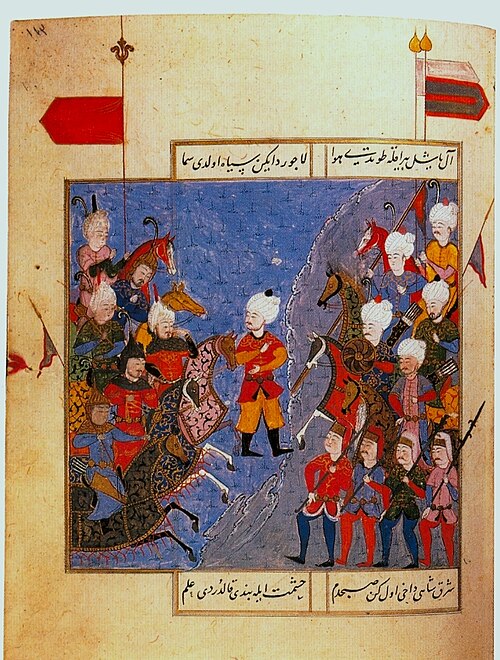

チャルディラーンの戦い(1514年)

この戦いでオスマン帝国に負けたサファヴィー朝は衰退し、アフガニスタン方面(カンダハールなど)を巡ってムガルと小競り合いを起こすようになった

出典:作者不明 / Wikimedia commons PD‑OLD

オスマン帝国、サファヴィー朝、ムガル帝国──この3つのイスラーム王朝は、16~18世紀のユーラシアで並び立ち、しばしば「イスラーム三大帝国」や「銃砲帝国」などと呼ばれてきました。

いずれもトルコ・イラン・インドという広大な地域に根づき、異なる宗派や民族を統治しながら、それぞれの国家像を築き上げていったのです。

この記事では、まず三帝国の基本的な特徴を押さえたうえで、違いと共通点を丁寧に比較していきます。

三か国の基本情報

| オスマン帝国 | サファヴィー朝 | ムガル帝国 | |

|---|---|---|---|

| 成立 | 1299年(アナトリアにて) | 1501年(イラン高原にて) | 1526年(北インドにて) |

| 崩壊 | 1922年 | 1736年 | 1858年 |

| 宗派 | スンナ派 | シーア派(十二イマーム派) | スンナ派(宗教的寛容あり) |

| 支配層の出自 | トルコ系(オスマン家) | ペルシア系 | ティムール・モンゴル系 |

| 主要民族構成 | トルコ人・アラブ人・バルカン諸民族 | ペルシア人・クルド人・トルクメン人 | トルコ・モンゴル系支配層+ヒンドゥー多数 |

| 宗教政策 | ミッレト制度による宗教自治 | シーア派国教化とスンナ派排除傾向 | ヒンドゥー教徒への寛容政策 |

| 文化の特徴 | ビザンツ+イスラームの融合建築 | 細密画・詩・タイルなどペルシア文化 | ペルシア語文学+インド様式美術 |

| 軍事と政治 | イェニチェリとカリフ制で中央集権 | 部族制から官僚制への転換模索 | 火器と行政改革による支配強化 |

| 共通点 | 火器の導入による中央集権、多民族・多宗教社会、イスラーム王朝としての正統性追求など | ||

まずはざっくり上記を踏まえた上で、それぞれの帝国がどのような場所にいつ成立し、どんな国家だったのかを整理していきましょう。

オスマン帝国

オスマン帝国の最大版図(1683年)

オスマン帝国の最大版図は17世紀半ば、スレイマン1世の遺産を引き継ぎ東欧・中東・北アフリカにまたがる三大陸帝国として頂点を迎えた

出典:Atilim Gunes Baydin / Wikimedia Commons Public domainより

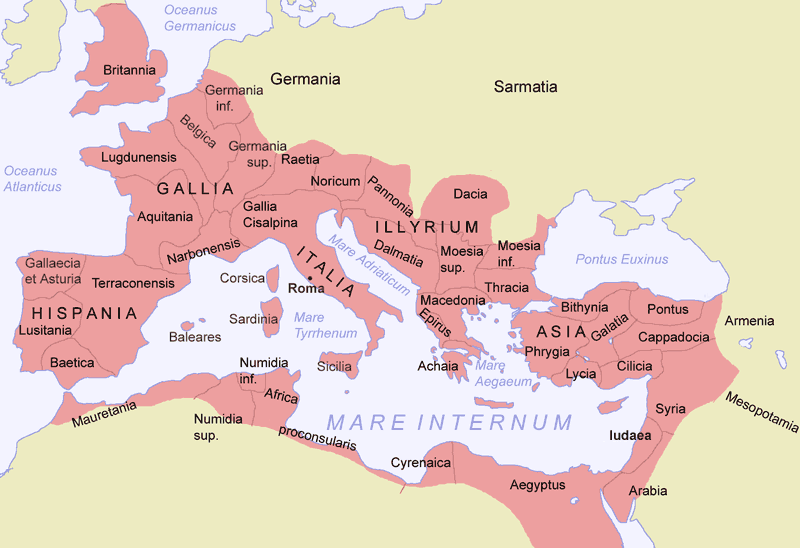

14世紀にアナトリアで成立したトルコ系スンナ派イスラーム帝国。

1453年のコンスタンティノープル征服を経て東ローマ帝国を滅ぼし、以後は中東・バルカン・北アフリカにまたがる巨大国家に成長しました。

スルタンはカリフとして宗教的な権威も帯び、ヨーロッパ世界との抗争の中で600年以上もの長期政権を維持しました。

サファヴィー朝

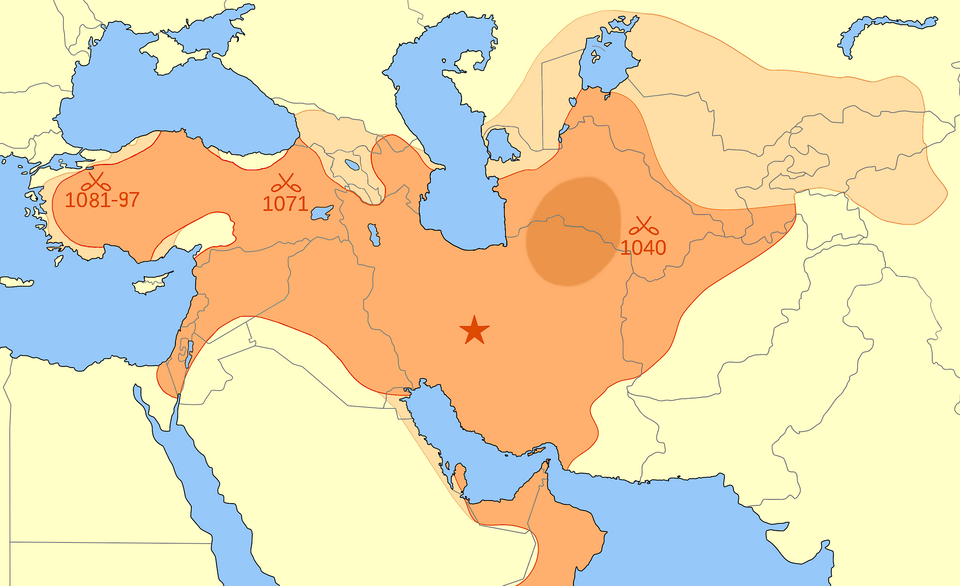

サファヴィー朝最大版図(1600~1629年)

サファヴィー朝の最大版図はアッバース1世の治世下に達し、イラン高原からコーカサス・イラク・ホルムズ海峡に至る広大な領域を支配した

出典:Ali Zifan / Wikimedia Commons CC BY‑SA 4.0より

1501年、イラン高原で興ったペルシア系シーア派(十二イマーム派)の王朝。

サファヴィー教団という神秘主義運動が母体で、イスラーム教シーア派を国教化するという点で歴史的に重要です。

イランの宗教的・文化的アイデンティティを現在まで方向づけた王朝でもあります。

ムガル帝国

ムガル帝国最大版図(1700年頃)

ムガル帝国の最大版図はアウラングゼーブ帝の時代に達し、インド亜大陸の大半を征服してイスラーム王朝として最広の領土を誇った

出典:『Mughal_Empire_(orthographic_projection)』-by KarnRedsun / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

1526年にインドで成立した中央アジア系トルコ・モンゴル混血のイスラーム王朝。

創始者バーブルはティムールとチンギス・ハンの血を引くとされ、イスラームを信仰しつつもヒンドゥー教徒との融和を重視。

アクバル大帝やシャー・ジャハーンの治世にはタージ・マハルのような壮麗な文化が花開きました。

三か国の違い

似ているようでいて、国家運営・宗教・文化のあり方などには明確な違いがありました。

宗派と宗教政策の違い

オスマン帝国はスンナ派を国家宗教とし、カリフ制を通じてイスラーム世界の統一を意識しました。

サファヴィー朝はシーア派を国教とし、スンナ派地域に対しては敵対的姿勢をとることも。

一方ムガル帝国はスンナ派ながらヒンドゥー教徒との共存を目指し、宗教的寛容策を展開しました。

民族構成と社会統合の方法

オスマンは多民族国家で、それぞれの宗教共同体に自治を認めるミッレト制度を用いていました。

サファヴィー朝ではペルシア系の定住民中心で、遊牧部族(クズルバシュ)とのバランスを取る統治が必要でした。

ムガルは多数派のヒンドゥー教徒に支えられつつ、中央アジア系の支配層を頂点とする異文化統治が行われました。

文化様式の違い

オスマン帝国ではビザンツ建築とイスラーム文化が融合し、ブルーモスクなど荘厳な建築が生まれました。

サファヴィー朝の文化はペルシア文字・詩・装飾美術が栄え、細密画やタイル技術も高水準。

ムガル帝国ではペルシア語とインド文化が交わり、タージ・マハルに代表されるインド=イスラーム美術が結実しました。

三か国の共通点

違いが際立つ一方で、共通する要素も多く、三帝国を“同時代的現象”として捉えることも可能です。

火器と常備軍による中央集権化

三帝国はともに火器(銃・大砲)を用いた軍事力によって新領土を獲得し、騎士階級を抑えて中央集権体制を確立していきました。

このことから「火器帝国(Gunpowder Empires)」とも呼ばれます。

イスラーム王朝としての正統性追求

スルタン、シャー、パーディシャーなどの称号を用い、それぞれがイスラーム世界の継承者としての正統性をアピールしていました。

とくにオスマン帝国はカリフ位を称し、宗教・軍事・司法の三位一体体制を築いていました。

多民族・多宗教社会での秩序維持

三帝国すべてが多民族国家であり、宗教や言語の多様性を抱えていました。

そのため、共存のための緩やかな統治や宗教的寛容が必要とされ、そこにそれぞれの政治的工夫が見られるのです。

オスマン、サファヴィー、ムガル──三帝国は宗派も文化も異なるけれど、いずれも広大な領土と多様な人々を抱える中で、イスラームに基づいた統治と文化を発展させた存在だったんです。