オスマン帝国とモハーチの戦い─ニコポリスの戦いとの違いとは?

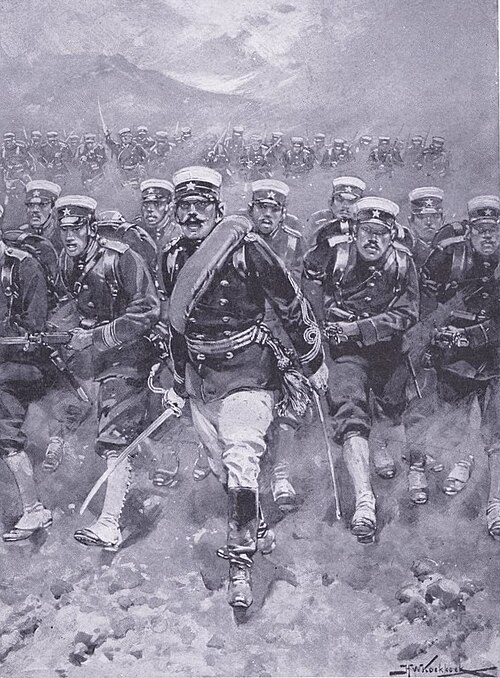

ニコポリスの戦い(1396年)

バヤズィト1世が率いるオスマン軍が、ヨーロッパの連合軍(ニコポリス十字軍)に圧勝した

出典:Unknown artist / Wikimedia Commons Public domainより

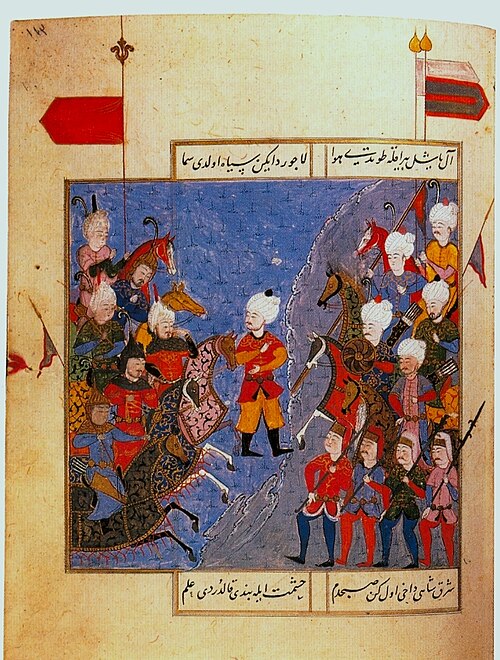

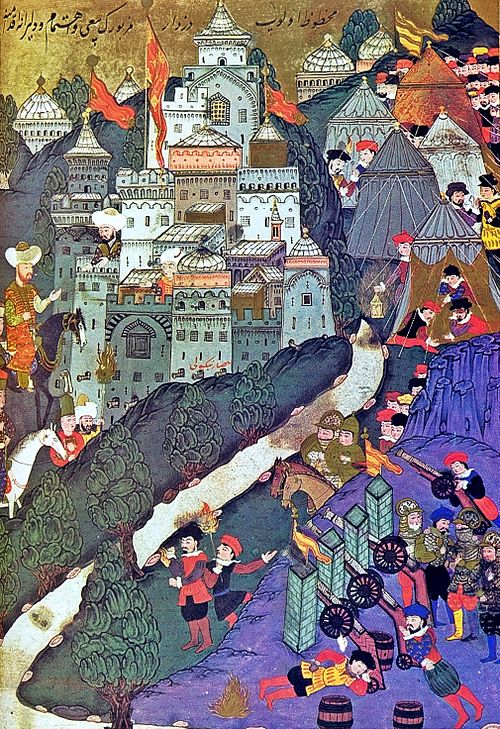

モハーチの戦い(1526年)

オスマン軍が組織的な砲兵と歩兵の連携でハンガリー軍を圧倒し、決定的な勝利を収めた

出典:Johann Schreier(1555年)/ Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国とキリスト教世界がぶつかった有名な戦いに、ニコポリスの戦い(1396年)とモハーチの戦い(1526年)があります。

どちらもオスマンがヨーロッパ勢力に大勝した戦いなんだけど、実は時代背景・相手・目的・結果がけっこう違うんです。

「似てるけど違う」この2つの戦いを、以下で分かりやすく比較していきましょう!

ニコポリスの戦いとモハーチの比較表

| 比較項目 | ニコポリスの戦い | モハーチの戦い |

|---|---|---|

| 戦闘年 | 1396年 | 1526年 |

| 主な対立勢力 | オスマン帝国 vs 十字軍(フランス、ハンガリー、神聖ローマなど) | オスマン帝国 vs ハンガリー王国 |

| オスマン側指導者 | バヤズィト1世(稲妻王) | スレイマン1世(スレイマン大帝) |

| キリスト教側指導者 | ジギスムント(ハンガリー王) | ラヨシュ2世(ハンガリー王) |

| 戦場 | ニコポリス(現ブルガリア) | モハーチ平原(現ハンガリー) |

| 結果 | オスマン帝国の勝利、十字軍壊滅 | オスマン帝国の圧勝、ハンガリー王国崩壊 |

| 影響 | ヨーロッパ十字軍構想の失敗、オスマンのバルカン支配強化 | 中央ヨーロッパへのオスマンの進出加速、ハプスブルクの介入契機 |

| 戦術 | オスマン側の堅実な防衛と反撃、十字軍の突撃失敗 | 偽装退却→中央突破戦術、騎兵と大砲の連携 |

| 象徴性 | 中世ヨーロッパの騎士道幻想の崩壊象徴 | 中世ハンガリーの終焉象徴、近代の入り口 |

戦った相手と時代背景がまったく違う

どちらも「ヨーロッパ vs オスマン帝国」って構図には違いないけど、実際の対戦相手や戦争に至るまでの流れはかなり異なります。

ニコポリスの戦い:キリスト教世界の“十字軍連合”が相手

1396年、オスマン帝国がまだバルカン進出を進めていた時代。当時のスルタンバヤズィト1世に対して、フランス・ハンガリー・神聖ローマ帝国などのキリスト教諸国が「十字軍」として連合軍を組んで攻めてきました。これは“イスラーム勢力をバルカンから追い出そう”っていう防衛意識の強い戦争だったんです。

モハーチの戦い:単独のハンガリー王国が相手

1526年、時代はスレイマン大帝の黄金期。相手は十字軍ではなく、独立国として存在していたハンガリー王国(ルイ2世)。オスマンはここで中欧への道を開くために、自ら積極的に攻め込みます。つまり、こちらは“侵攻型”の戦争でした。

戦いの性格と展開もけっこう違う

どっちも「オスマン圧勝!」で終わる戦いだけど、戦術やその後の展開に大きな違いが出てきます。

ニコポリスは「油断した十字軍」への罠

このときの十字軍は、特にフランス騎士団が超ハイテンションで、「オスマンなんて余裕でしょ!」って感じで突っ込んできます。でも実はこれ、バヤズィトの“前衛を囮にして、背後から包囲する”という巧妙な作戦だったんです。で、以下のような結果を招きました。

- 結果:十字軍が大混乱、オスマンが大勝

- 意義:ヨーロッパに「オスマンつえぇ…」って恐怖感が広まる

モハーチは「短期決戦で一気にトドメ」

スレイマン1世は、ハンガリー軍が開けた平原に出てくることを読んで、一気に挟み撃ちして殲滅するというシンプルだけど完璧な戦術をとりました。戦闘時間はわずか2時間ほど。ハンガリー王ルイ2世は戦死し、国の中枢も崩壊するという、ハンガリーにとっては致命的な結果になりました。

- 結果:ハンガリー王国がほぼ解体状態に

- 意義:中欧(ハンガリー・オーストリア方面)への扉が開く

戦後の影響がまったく違う

どちらの戦いも「オスマン帝国の勢いがすごかった!」って印象を残したんだけど、その後の影響はまるで別物なんです。

ニコポリス:キリスト教国の“団結失敗”が目立った

この戦いのあと、十字軍の結束は弱まり、ヨーロッパ各国はしばらくオスマンに対してバラバラに対応するしかなくなります。いわば「連携の失敗が招いた象徴的敗北」だったんですね。

モハーチ:ハンガリーの崩壊とオーストリアの台頭

モハーチの敗北でハンガリーは分裂。西半分はハプスブルク家に吸収され、東半分はオスマンの属国化。つまりこの戦いを境に、オスマン vs ハプスブルクという大対立時代が始まっていくんです。

ニコポリスの戦いは、十字軍による“防衛型”の連合攻撃を、オスマンがうまく返り討ちにした戦い。

モハーチの戦いは、オスマンによる“侵攻型”の作戦で、ハンガリー王国を崩壊させる決定打になった戦い。

どちらもオスマンの強さが際立つ場面ですが、目的・相手・その後の歴史的インパクトはまったく違うんです。