青年トルコ革命の勃発理由と影響─オーストリアのボスニア併合の背景

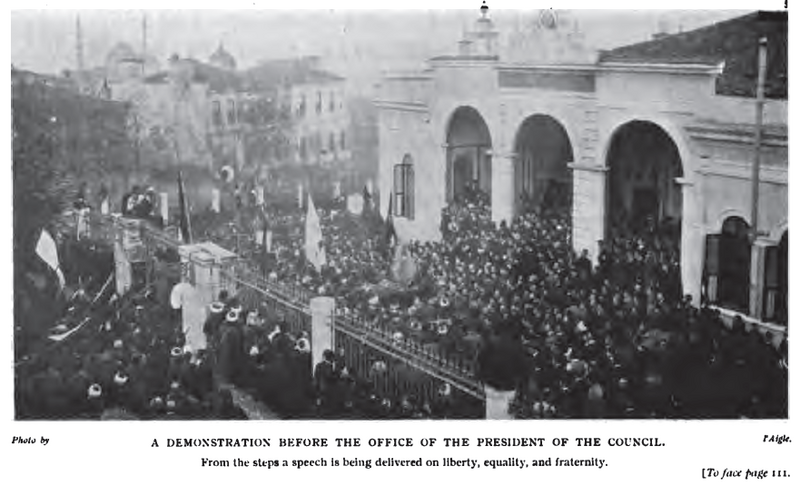

青年トルコ革命・門前でのデモ(1909年)

第二憲政時代の開始を求め、イスタンブールの門(ポルテ)前で憲法復活を支持する市民が集まっている

出典:Charles Roden Buxton / Wikimedia Commons Public domainより

20世紀初頭のオスマン帝国。すでに“瀕死の病人”と呼ばれながらも、帝国の中では若い官僚・軍人たちが「このままじゃヤバい!」と立ち上がろうとしていました。そして1908年、ついに青年トルコ革命\が勃発──この出来事は単なる政変にとどまらず、ヨーロッパ全体のパワーバランスを揺るがす事態へと発展していくんです。

とくに注目すべきは、革命の直後に起きたオーストリア=ハンガリー帝国によるボスニア併合\。この動きがなぜ革命とリンクしていたのか? その影響とは?この記事では、青年トルコ革命の勃発理由とその広がり、そしてボスニア併合の地政学的な意味について、わかりやすく解説していきます!

青年トルコ革命の勃発理由

まずは、なぜこの時期に革命が起こったのかを整理しましょう。

専制政治への不満

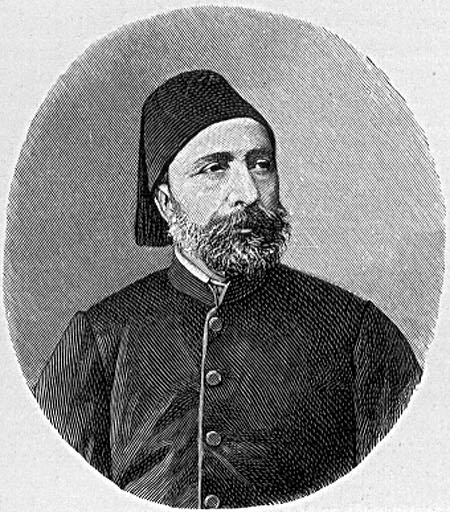

スルタン・アブデュルハミト2世は1878年に議会を停止し、自らの権限を強化した専制政治を続けていました。 知識人・軍人・学生たちは、「このままでは帝国は崩壊する」と感じており、憲法と議会の復活を強く求めていたんです。

青年トルコ人の活動

亡命先のヨーロッパなどで結成された反体制グループ「統一と進歩委員会(CUP)」が主導的な役割を果たしました。 彼らは自由主義・立憲主義・民族統合を掲げ、国内の改革派軍人たちと連携し、武力ではなく圧力によってスルタンに改革をのませるという形で革命を成功させたんです。

外圧と国際的不安

列強の圧力が年々強まり、特にマケドニア・アルメニア・アラブ地域での民族運動も拡大していました。こうした外的危機が、改革を先送りできない雰囲気を生み出したんですね。

革命の成果と国内影響

この革命はオスマン帝国の政治制度に大きな転換をもたらしました。

憲法と議会の復活

スルタンはついに1876年憲法の再施行を承認し、30年ぶりに議会が復活。立憲君主制としての体制が再出発することになります。

改革への期待と混乱

人々は「これで自由と平等の時代が来る!」と希望を抱きましたが、実際には民族対立の噴出や地方の不安定化が進行。“統一”ではなく“分裂”の兆しが強まっていくという、皮肉な結果も生まれていきます。

軍部の政治化

革命を支えた青年軍人たちはその後、政治の中心に入り込むようになります。とくにエンヴェル・パシャなどが台頭し、軍事と政治が癒着した体制が形成されていきます。

オーストリアのボスニア併合との関係

そして──革命の混乱に乗じて、ヨーロッパで“動き出す国”がありました。

併合のタイミング

1908年10月、オーストリア=ハンガリー帝国はオスマン帝国のボスニア・ヘルツェゴヴィナを一方的に併合。 実はこの地域、1878年のベルリン条約以降、オーストリアが“管理”していたけど名目上はオスマン領だったんです。 つまりオスマン帝国が外交の混乱にある今しかないと見たわけですね。

国際社会の反応

この併合はセルビアやロシアの激しい反発を招き、バルカン地域の緊張が一気に高まります。 とくにセルビアでは「スラヴ民族の土地が奪われた!」という感情が噴き出し、これが後の第一次世界大戦の“導火線”へとつながっていきます。

オスマン帝国の失地感と挫折

青年トルコ革命で国家の再建を誓ったばかりのオスマン政府にとって、ボスニアの喪失は屈辱的なスタートでした。外交的には弱体化を露呈し、内部でも「改革派は無能では?」という声が上がり始めるきっかけとなったのです。

このように、青年トルコ革命は“帝国再生”への希望を掲げながらも、皮肉にも領土の喪失と国際的緊張の拡大を引き起こす結果となってしまいました。そしてオーストリアのボスニア併合は、その隙を突いた地政学的な“強奪”だったわけです。