オスマン帝国の財政事情①─末期に財政破綻した理由とは?

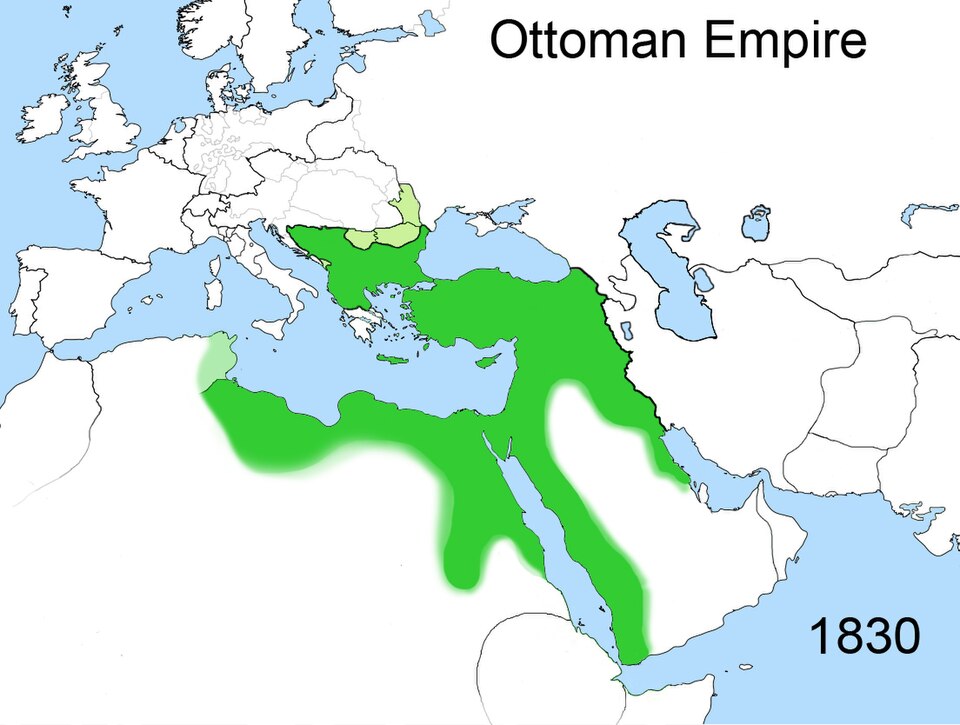

オスマン帝国の最大版図

帝国が抱えるあまりに広大な領土は財政破綻の理由の一つだった

出典:Tiashing595 / Wikimedia Commons CC0 1.0より

オスマン帝国というと「千年帝国」「トプカプ宮殿」など、どこか豪奢なイメージがあるかもしれません。けれど、その華やかさの裏側で、帝国の財政はじわじわとむしばまれ、最終的には外債まみれの破綻寸前にまで追い詰められていたのです。とくに19世紀後半からは、列強からの借金が雪だるま式に膨らみ、国家の経済主権すら奪われる事態に。では、なぜそんなことになったのでしょうか?本記事では、末期の財政破綻の背景を、税制・戦費・外債の三方向からわかりやすくかみ砕いて解説します。

税収構造のゆがみ

国の財政を支えるべき「税金」が、むしろ帝国を苦しめる構造になっていた──そこがまず大きな問題でした。

間接徴税制度(イルティザーム)の弊害

徴税請負制とも訳されるイルティザーム制度では、徴税人(ムルテズィム)が国から徴税権を買い取り、農民から税を取り立てて自分の取り分を確保する仕組み。国庫には一定の収入が約束されるものの、民衆にとっては過酷な搾取となり、反発や逃散の原因にもなりました。

非ムスリムからの税収依存

伝統的にジズヤ(人頭税)などで非ムスリム住民からの徴税が優遇されていた反面、近代以降の改革でこの制度が撤廃されると、代替財源を確保できず財政は一層不安定に。これが後に列強の介入口実ともなってしまいます。

税制度改革の限界

タンジマート期以降、税制の中央集権化と合理化が試みられましたが、末端の腐敗と地域の多様性に阻まれ、理想通りの徴税は実現できませんでした。

戦費と軍事支出の圧迫

広大な領土を守るための軍隊──その維持費用が、財政の首を絞めていきます。

近代化軍制のコスト増

ナポレオン戦争以後、帝国も軍隊の近代化を進めましたが、銃・大砲・制服・訓練施設など、西洋式の装備や制度を導入するには膨大な費用がかかりました。中でもフランスやドイツからの輸入兵器が国家予算を圧迫する主要因に。

バルカン戦争・ロシア戦争の出費

19世紀のバルカン戦争やロシアとの戦争では、戦費調達のために急遽外国から借金することが常態化。戦争が終わっても支払いは終わらず、利子だけが残る構造に。

常備軍の維持費

制度改革によって常備軍が整備されたことで、平時でも膨大な人件費と軍需物資の支出が続くように。これが慢性的な赤字体質を固定化させました。

外債と経済主権の喪失

もっとも深刻だったのが、いわゆる「借金地獄」。国家の財布が、もはや他国に握られていたのです。

クリミア戦争後の借金漬け

1850年代のクリミア戦争以降、イギリス・フランスの銀行から多額の戦費を借り入れたのをきっかけに、国債発行がエスカレート。一時は返済のために再び借金をする「自転車操業」状態に。

デュイ・パブリク債務管理局の設置

1875年、ついにオスマン帝国は債務不履行(デフォルト)を宣言。これに対し列強は、デュイ・パブリク(公債管理局)を設置し、塩税・タバコ税・関税などの主要歳入を事実上の人質にして管理下に置きました。これは半植民地化ともいえる構造でした。

国内産業への投資停滞

こうした外債依存の財政構造では、帝国内の農業・手工業・交通網などへの投資が後回しになり、構造的な貧困と産業の遅れが深刻化していきました。

このように、オスマン帝国の財政は「税もとれず」「戦争で出費がかさみ」「借金で首が回らない」という三重苦に陥っていたのです。末期の帝国がもはや“自分の財布を自分で開けられない”状態だったというのは、まさに歴史の皮肉と言えるでしょう。