オスマン帝国とモンゴル帝国の違いと共通点

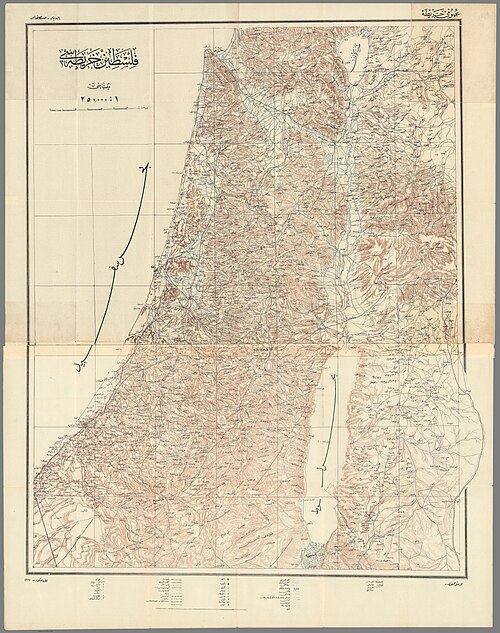

キョセ・ダグの戦い(1243年)

ルーム・セルジューク朝がモンゴル軍に大敗した戦い。以後セルジューク朝が急速に衰退したことで、アナトリアは諸侯(ベイ)による群雄割拠の時代に突入⇒オスマン家が頭角を現す・・・というオスマン帝国成立へのうねりを生んだ歴史的転機となった

出典:Flor des estoires d’Orient (Hayton von Korykos) / Wikimedia Commons CC0 1.0より

オスマン帝国とモンゴル帝国──このふたつの名前を聞くと、どちらも「大帝国」であり、「広大な領土を支配した強国」というイメージがあるかもしれません。でも実は、この2つの帝国、成り立ちも運営方法も、そして“何を目指したのか”もまるで違うんです。

ひとつは、長期にわたって地中海・中東・東欧に影響を与えたトルコ系イスラーム帝国。もうひとつは、ユーラシア全体をまたにかけ、瞬く間に“世界最大の陸上帝国”を築き上げた騎馬民族の軍事帝国。

今回は、このふたつの巨大帝国について、まずそれぞれの特徴を整理し、そのうえで「どう違うのか」「どんな共通点があるのか」をわかりやすく解説していきます!

オスマン帝国とは

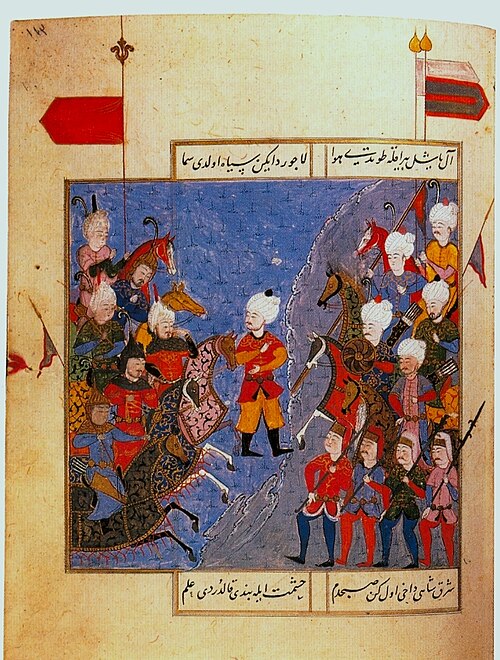

オスマン帝国の建国者─オスマン1世(1258-1326)

出典:Paolo Veronese (Nachfolger) / Wikimedia Commons public domainより

中世から近代まで続いた、イスラーム世界を代表するトルコ系王朝。それがオスマン帝国です。

成立と拡大

オスマン帝国は13世紀末、アナトリア西部の小さなトルコ系侯国として誕生しました。創始者オスマン1世の名に由来し、14世紀以降はバルカン半島・中東へと急速に領土を拡大。1453年にビザンツ帝国のコンスタンティノープルを攻略し、「イスラーム世界の大帝国」としての地位を確立しました。

支配体制

スルタンを頂点とする君主制で、イスラーム法(シャリーア)と政令(カーヌーン)を併用する柔軟な統治制度を整備。異教徒にはミッレト制度による自治を許し、多民族・多宗教国家としての統合を実現しました。

最盛期と衰退

16世紀のスレイマン1世(在位:1520年 - 1566年)の時代に最盛期を迎え、ヨーロッパ・アジア・アフリカの三大陸にまたがる大帝国に。しかし近代に入ると軍事的・経済的に西欧に後れを取り、第一次世界大戦の敗北によって1922年に帝政が廃止され、歴史の幕を閉じました。

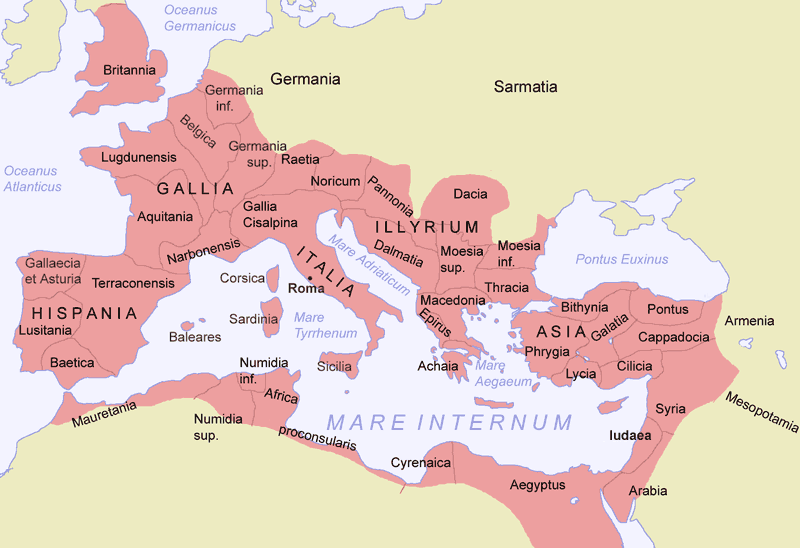

オスマン帝国の最大版図(1683年)

出典:Kaiser&Augstus&Imperator/ Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

モンゴル帝国とは

モンゴル帝国の建国者─チンギス・カン(1162-1227)

出典:Unknown author / Public domainより

世界史上、最も短期間で最大の版図を築いた“稲妻の帝国”。それがモンゴル帝国です。

成立と拡大

モンゴル帝国は13世紀初頭、チンギス・カン(1162頃 - 1227)によってモンゴル高原に誕生。その後、ユーラシア全土を東西に突き抜けて征服し、最大時には東ヨーロッパから中国、朝鮮、イラン、中央アジアまで支配下に置きました。

支配体制

基本はハン(カアン)を中心とした遊牧軍事体制ですが、征服地では柔軟に現地の制度を取り入れる一方で、支配は基本的に分割統治。各地に四ハン国(元・チャガタイ・イル・キプチャク)が設けられ、中央からの統制は次第に弱まりました。

最盛期と分裂

13世紀半ばには最大版図を実現しますが、14世紀にはハン国同士の対立が顕在化し、帝国としての一体性は急速に崩壊。それぞれが独立王朝化していき、やがて歴史の表舞台から姿を消していきました。

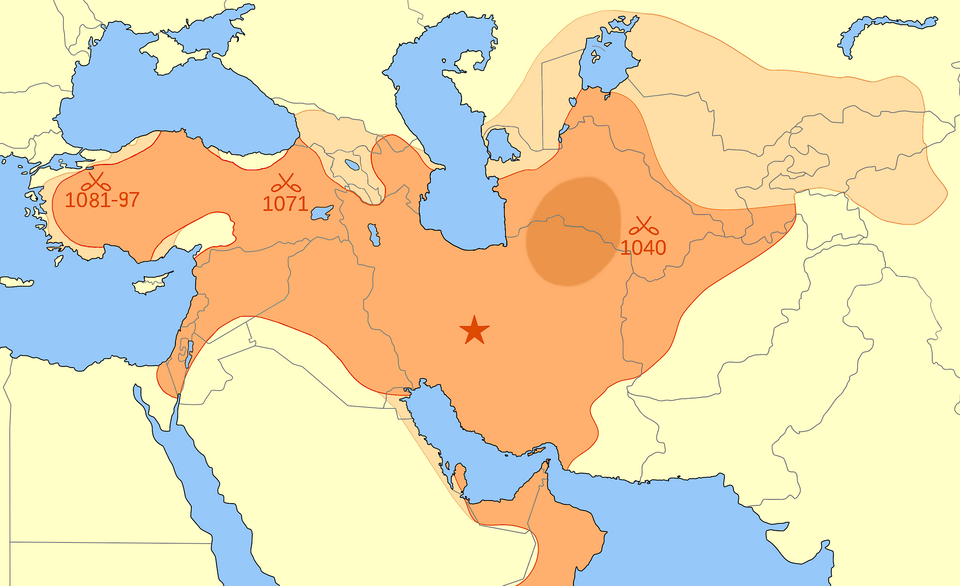

モンゴル帝国最大版図(1279年)

出典:Ali Zifan /Wikimedia Commons CC BY‑SA 4.0より

両帝国の違い

| 比較項目 | オスマン帝国 | モンゴル帝国 |

|---|---|---|

| 成立年代 | 1299年ごろ(オスマン1世によって) | 1206年(チンギス・カンによって) |

| 主な宗教 | イスラム教(スンナ派) | 多宗教(シャーマニズム・仏教・キリスト教・イスラム教) |

| 政治体制 | 中央集権的なスルタン制・官僚制度が整備 | 遊牧的なハーン制・軍事的支配が中心 |

| 社会構造 | 都市定住型・農業基盤の社会 | 遊牧民中心・軍事遊牧社会 |

| 軍事制度 | イェニチェリなど常備軍を整備 | 騎馬軍団中心、俊敏で遊撃的 |

| 支配地域 | 中東・バルカン半島・北アフリカなど | ユーラシア全域(中国~東欧) |

| 統治方式 | ミッレト制度による宗教共同体の自治容認 | 現地の制度を尊重した間接統治が基本 |

| 文化的特色 | 建築・書道・料理など高度な都市文化 | 書面文化は乏しく、口承文化が中心 |

| 最盛期の指導者 | スレイマン1世(16世紀) | チンギス・カン、フビライ・ハン(13世紀) |

| 衰退の要因 | 近代化の遅れと列強の干渉 | 広すぎる領土と後継者争いによる分裂 |

「似ているようでまったく違う」この両者の違いを、いくつかの視点から見ていきましょう。

国家の持続性

オスマン帝国は約600年にわたって存続し、東西の大国に囲まれながらも柔軟に変化し続けました。一方、モンゴル帝国はわずか150年程度で実質的に分裂。巨大な領土を一気に征服した反面、その維持や制度化には弱さがありました。

つまり、オスマンは漸進的に制度を整えながら長期統治を実現した国家であり、モンゴルは爆発的な拡大による短期支配を特徴とする国家だったといえます。

宗教との関係

オスマン帝国はイスラームを国家の中心的な理念に据えており、スルタンはカリフ(イスラム共同体の長)としての地位も有していました。ただし、これは非ムスリムの排除を意味するものではなく、ユダヤ教徒やキリスト教徒などに対しても信仰の自由と一定の自治を認める「ミッレト制」が整備されていました。

一方、モンゴル帝国はオスマン帝国と違って、明確な「国教」を定めませんでした。チンギス・カン家の権威が最優先で、支配地の宗教(仏教・イスラーム・キリスト教など)に対して積極的な保護や優遇政策をとることもあったほど、オスマン帝国以上の宗教的寛容さを持ち合わせていました。

文化と制度の成熟度

オスマン帝国は宮廷文化、建築、官僚制度、軍事制度などが高度に発展し、東ローマ帝国の遺産も吸収しつつ、独自のイスラーム帝国文化を築きました。特にデヴシルメ制やイェニチェリ軍など、制度化された徴用・軍事制度が特徴です。

対してモンゴル帝国は、もともと遊牧民社会を基盤としており、文化的・制度的にはまだ発展途上の部分もありました。統治制度は支配地域ごとに異なり、現地の官僚制や慣習法を活用する柔軟性はあったものの、中央集権的な仕組みは未成熟でした。

支配スタイルの違い

オスマン帝国は都市と農村を含む領土全体を安定的に統治し、税制やインフラも整備されていました。また、異民族に対してはミッレト制(宗教共同体による自治)を通じて寛容さと管理を両立させていたのです。

モンゴル帝国は軍事力で一気に征服し、重要都市を抑えることで支配を実現しましたが、広大な農村部や辺境には間接的な支配が多く、現地の王族や豪族に任せる場面も少なくありませんでした。

帝国の「終わり方」

オスマン帝国は19世紀の近代化を経て、第一次世界大戦の敗戦によって段階的に崩壊しました。その過程には立憲制の導入や西洋化の試みなど、自力での延命努力も多く見られます。

それに対してモンゴル帝国は、チンギス・カンの死後、孫たちによって分割され、やがて4つのハン国に分かれながら自然と分裂していきました。後継国家として元やイルハン朝などが続いたものの、全体としては急速に解体された印象が強いです。

両帝国はどちらも世界史に巨大な足跡を残しましたが、その統治スタイル・宗教観・制度のあり方などを見ると、共通点よりもむしろ違いのほうが際立っています。まさに「似て非なる」二大帝国です。

両帝国の共通点

| 征服による拡大 | いずれも軍事征服を主軸に領土を拡大した征服国家だった |

|---|---|

| 多民族・多宗教国家 | 支配地域に多数の民族・宗教集団を抱え、柔軟な統治策を講じた |

| 現地制度の活用 | 征服地の伝統的な制度・習慣をある程度尊重し、現地エリートを利用した |

| 軍事的卓越性 | 当時の他勢力を圧倒する軍事力と戦術を有し、迅速な征服を可能にした |

| 後継国家の誕生 | ともに崩壊後も後継国家(オスマン→トルコ、モンゴル→チャガタイ・元など)を残した |

| ユーラシア的性格 | 地理的・文化的にアジアとヨーロッパをつなぐ位置に存在し、両方の影響を受けた |

| 交易ネットワーク | シルクロードや地中海交易圏など、広範な交易路の安全確保に貢献した |

違いが目立つ一方で、「だからこそ似ている」というポイントもあります。

征服による版図拡大

どちらの帝国も軍事的な拡張主義を基本とし、戦争と征服を通じて急速に版図を広げました。特に初期の拡大期では、敵を破り、都市を攻略し、服属させることが支配の基本戦略となっていました。

モンゴル帝国は電光石火の速度でユーラシア大陸を横断し、瞬く間に史上最大級の陸上帝国を築きました。一方オスマン帝国は、バルカン半島・アナトリア・中東と段階的に征服地を広げ、緩やかかつ着実な成長を遂げたのが特徴です。

征服によって得た支配地を単なる占領ではなく、統治対象として制度化していった姿勢が、どちらの帝国にも見られる点で興味深いですね。

多民族・多宗教国家

両帝国は広大な領土を持つがゆえに、内部に多様な民族・言語・宗教が混在していました。そのため、単一文化で統一するのではなく、現地の慣習や信仰をある程度認めながら、中央の権威を保つという柔軟な支配手法を取っています。

オスマン帝国ではミッレト制を通じてユダヤ教徒やキリスト教徒の自治を認め、モンゴル帝国では「宗教的寛容」を政策の一部として、布教や信仰の自由を確保しました。

このような現地文化への尊重と実利的統治は、巨大帝国を長く安定させるための知恵だったといえるでしょう。

後継国家への影響

モンゴル帝国の解体後には、ティムール朝・元朝・ジュチ・チャガタイ・イルハンといったハン国が分立し、ユーラシア各地の文化・政治体制に深く影響を与えました。特にロシア帝国の成立やシルクロードの統一管理など、その余波は広範囲に及びます。

オスマン帝国も、20世紀初頭に崩壊したのち、その後を継ぐ形でトルコ共和国が誕生。さらに、バルカン・中東地域における国境線や宗教対立の火種は、今もオスマン時代の構造を色濃く残しています。

つまりどちらの帝国も、「終わった後も強い影響力を持ち続けた」ポスト帝国のモデルとも言える存在なのです。

支配者層のカリスマ性

もうひとつ注目したいのが、支配者個人の強烈なカリスマ性です。モンゴル帝国ではチンギス・カンが絶対的な存在として全軍を統率し、彼の死後も「チンギスの血筋」が正統性の象徴でした。

オスマン帝国でも、メフメト2世やスレイマン1世など英雄視されたスルタンたちが帝国の発展をけん引。個の力と家系の神聖性が制度の支柱として強く意識されていました。

このような個人の威光によって帝国の求心力を高めるモデルも、両帝国の共通した特色といえます。

このように、オスマン帝国とモンゴル帝国は、その成り立ちもシステムもぜんぜん違うのに、どちらも「征服」「多民族支配」「広大な版図」という点では共通していました。まさに“異なる道を通った大帝国”というわけですね。