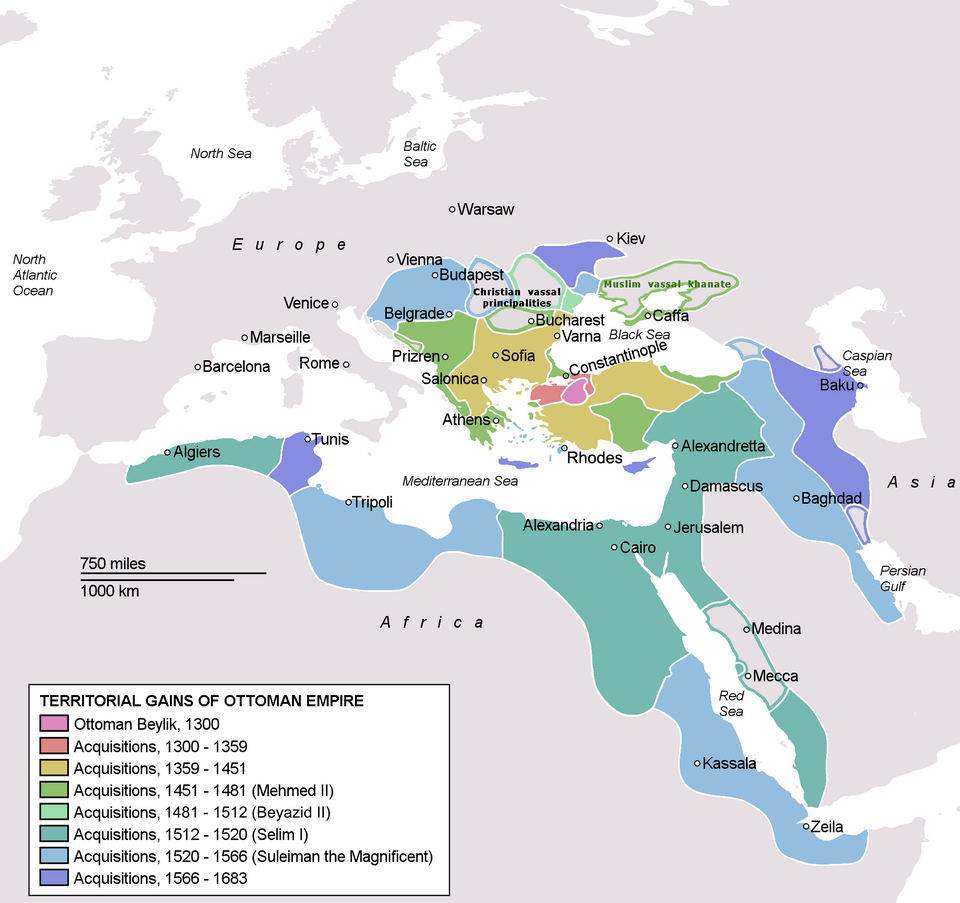

オスマン帝国のビザンツ帝国征服①─難攻不落の壁をいかに攻略したか

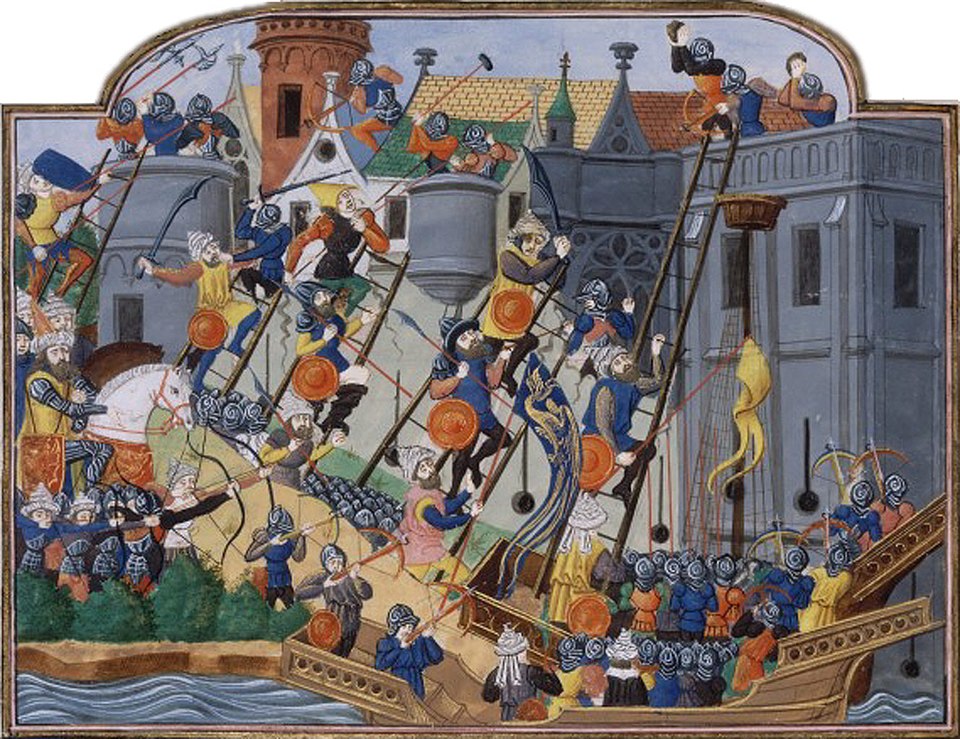

コンスタンティノープルを包囲・攻撃するオスマン帝国軍

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public domainより

「落とせるわけない」って言われてた超要塞都市――それがコンスタンティノープル。1000年以上ものあいだ、いくつもの大軍を退けてきた東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の首都です。

でも、そんな“鉄壁の都市”をオスマン帝国がついに攻略したのが1453年。 じゃあ、オスマンはどうやってあの難攻不落の都市を攻略したのか?以下でその「勝因」をわかりやすく解説していきます!

まず、コンスタンティノープルってどれくらい守りが固かったの?

正直、当時のヨーロッパでこれ以上守りの固い都市はなかったって言われるくらいガチガチでした。

防壁の高さ、厚さ、配置…すべてが完璧で、数百年にわたってあらゆる攻撃を跳ね返してきたんです。

三重の城壁+自然の地形

特に西側の陸地にあるテオドシウスの三重城壁は超有名。高さ最大12m以上、厚さも5m級。

さらに北側は金角湾、南側はマルマラ海に囲まれてて、まるで“浮かぶ城”。

こんなの、普通は落とせるはずがないんですよ…。

金角湾には“鉄の鎖”が張られていた

都市北側の海には、侵入を防ぐために巨大な鎖(防衛用チェーン)が海の入り口に張られてました。

これで敵艦が港に近づけなくなっていて、海からの奇襲も封じられており、まさに無理ゲー状態だったんですね。

じゃあ、オスマンはどうやって突破したの?

この“無敵都市”を落としたのが、若きスルタン・メフメト2世。当時わずか21歳。

でもその頭脳と準備がえぐすぎて、「天才かよ!」って今でも言われてます。

① 巨大な大砲を用意した

ビザンツの城壁を壊すには、並の攻撃じゃ無理。

そこでメフメトが使ったのが、ハンガリー人技師ウルバンが作った超巨大な大砲(バシリカ)。

長さ8メートル、重さ数トン。1発で数十メートルの壁を吹き飛ばすレベルの威力。城壁は長年「無敵」だったけど、大砲の登場で時代が変わったんです。

② 陸から海へ船を運んだ

金角湾にはさっき言った鉄の鎖が張られてて、海からは攻められない…と思いきや、なんとオスマン軍は陸地を滑らせて、船を金角湾の内側に“回り込ませる”という荒技を使いました。

まさに「船の山越え」。

これでビザンツ側は「え、そこから来るの!?」ってパニックに。

③ 攻囲戦を長期化させて心理戦に持ち込んだ

オスマンは数週間にわたる包囲戦を行い、相手の士気や補給をじわじわ削っていきました。

中では食糧が尽き、援軍も来ない。絶望的なムードの中で、守備側の集中力が落ちたタイミングを狙って一斉総攻撃。

最終決戦と陥落の瞬間

1453年5月29日、ついにオスマン軍が決戦の突撃を開始します。

数時間にわたる激戦の末、ビザンツ帝国最後の皇帝コンスタンティノス11世が戦死。

そして昼過ぎには、オスマン軍がコンスタンティノープルの城門を突破しました。

都市は守りきれなかった

いくら城壁が強くても、守る兵が疲弊しきっていて、指揮も混乱していたらもう限界。

最後は城門の一部が突破され、そこから雪崩のように突入されてしまったんです。

メフメト2世は“征服王”と呼ばれるように

この勝利で、メフメト2世はファーティフ(征服者)の称号を得て、オスマン帝国は一気に“世界の主役”へと躍り出ます。

コンスタンティノープルはイスタンブールと名前を変え、新たな帝国の首都として生まれ変わったんです。

オスマン帝国がコンスタンティノープルを攻略できた理由は、巨大な大砲という最新兵器の投入、鉄の鎖を回避する奇策、そして徹底した包囲とタイミングを見極めた決断力にありました。

かつては不可能と言われた攻略を実現したメフメト2世の作戦は、“中世の終わりと近代の始まり”を象徴する大事件だったんです。