オスマン帝国の民族事情─複雑な民族構成と多文化の魅力

ミッレト制度下の民族分布

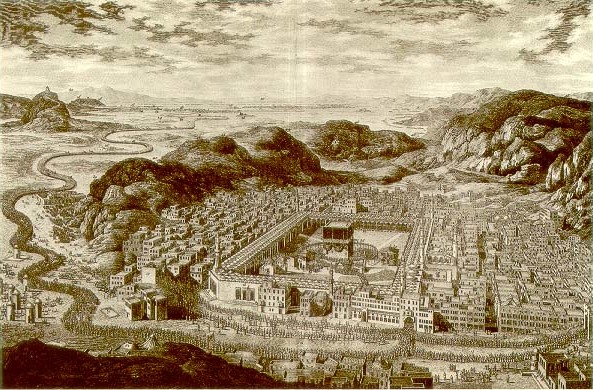

オスマン帝国では、ミッレト制度により、複数の民族・宗教コミュニティが並存し、自らの信仰と法を守りながら自治を行っていた

出典:Spiridon MANOLIU / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国と聞いて「トルコ人の国でしょ?」と思う人も多いかもしれません。たしかにその通りなのですが、それだけじゃちょっと物足りない。実はオスマン帝国って、世界史でも屈指の多民族国家だったんです。

ヨーロッパ、アジア、アフリカにまたがる広大な領域に、多様な人々が暮らしていたその姿は、まさに「小さな世界」。

本記事では、オスマン帝国の多民族化の背景から、実際にどんな民族が共存していたのか、そしてそこから生まれた独特の文化の魅力まで、わかりやすくたどっていきます。

オスマン帝国多民族化の背景

なぜオスマン帝国は、そんなにも多くの民族を抱えるようになったのでしょうか?その理由は、その領土の広がり方と政治スタイルにあります。

征服による拡張政策

オスマン帝国は、14世紀から16世紀にかけて急速に領土を拡大していきました。 コンスタンティノープル(現イスタンブール)を攻略し、東欧・中東・北アフリカまで勢力を伸ばす中で、それぞれの地域に住む民族たちがそのまま帝国の一員になっていったのです。

寛容的な統治スタイル

オスマン帝国は征服した民族に信仰や文化の自由をある程度認めました。

たとえばキリスト教徒やユダヤ教徒に自治を認めるミッレト制度が導入され、それぞれの共同体が自前の法と慣習で生きられたんです。

この柔軟な体制が、帝国の安定と多民族共存を支えていました。

奴隷制度と人的流動性

オスマン帝国では奴隷制度やデヴシルメ制度を通じて、バルカンやコーカサス出身の少年が徴用され、官僚や軍人として育成されることも。

こうした制度も、民族的な多様性が中枢にまで浸透する要因となっていたわけです。

帝国を構成した主な民族

オスマン帝国は、その広大な領土に多種多様な民族を内包していましたが、単に“共存”していたというだけではありません。それぞれの民族が、軍事・行政・経済・文化といった分野で固有の役割を果たしていたのです。

以下では、特に存在感の大きかった民族について、もう少し掘り下げて見ていきましょう。

トルコ人

帝国の“核”ともいえるのがテュルク系のトルコ人たちでした。彼らはもともと中央アジアの遊牧系民族で、セルジューク朝などを経てアナトリアに定着。

オスマン家もこの流れを汲み、イスラームのスンナ派を信仰しながら、定住農耕社会と融合していきました。

軍隊ではイェニチェリ(常備歩兵部隊)の指揮官、政治では宰相や官僚といった中枢ポジションを多く担い、帝国の行政機構の屋台骨を成していたのです。

アラブ人

1517年にマムルーク朝を滅ぼして以降、オスマン帝国はメッカ・メディナを含むアラブ地域を支配下に置きました。

アラブ人はイスラームの“聖地の守り手”として宗教的に重要視され、とりわけウラマー(イスラーム法学者)や宗教行政の分野で重宝されました。

また、商業ネットワークを通じて紅海・インド洋方面とつながる交易を担い、帝国のイスラーム的正統性と国際経済の両方を支える存在でもあったのです。

ギリシャ人

東ローマ帝国の流れを汲むギリシャ系住民は、バルカン半島や小アジア西部に広く分布し、正教会の信徒として宗教的マイノリティを形成していました。

しかしオスマン帝国は、彼らに自治を認めつつ統治に活用。特にファナリオティと呼ばれるコンスタンティノープルのギリシャ系エリートたちは、通訳官・外交官・行政長官などに起用され、帝国の外交や統治に欠かせない役割を果たしました。

また教育水準も高く、バルカンの学校文化や知識人層にも大きな影響を及ぼしていたのです。

アルメニア人

アルメニア人はカフカスやアナトリア東部に広く居住し、独自のアルメニア使徒教会を信仰する民族です。

オスマン帝国内では商業・工芸・金融において極めて重要な位置を占めており、「オスマンのユダヤ人とアルメニア人がいなければ経済は回らない」とまで言われたほど。

ただし19世紀以降、ナショナリズムの高まりとともに政治的対立と悲劇(アルメニア人虐殺)へとつながっていきます。

ユダヤ人

特に注目すべきはセファルディム系ユダヤ人の存在です。彼らは15世紀末のスペイン追放を経てオスマン帝国に避難し、イスタンブールやサロニカ(現テッサロニキ)などに定住。

オスマン側も彼らを積極的に受け入れ、金融・医療・翻訳・書籍印刷といった分野で高度な技能を発揮することを期待しました。

その結果、帝国内における知識階級・職人層としてのユダヤ人社会が強く根付き、バルカンの都市文化にも深く関与していったのです。

クルド人

アナトリア東部からイラク北部にかけて住むクルド人も、オスマン帝国の構成民族のひとつでした。

彼らはイスラームのスンナ派を信仰していたため、宗教的には多数派に属しており、ときに軍事的同盟関係も築かれました。

特に山岳地帯では“半独立的な首長”として自治を許され、中央政権とゆるやかな関係を保ちつつ、地域の治安維持や反乱鎮圧などに貢献していたのです。

スラヴ系諸民族

バルカン半島の広範囲に住んでいたスラヴ系民族(セルビア人、ブルガリア人、ボスニア人など)も、帝国支配下で多様な形で統合されていました。

イスラームへの改宗によってイェニチェリ兵や官僚に抜擢された者も多く、なかでもバルカン出身の宰相は多数存在します。

一方でキリスト教徒のまま生活する共同体もあり、彼らは農業や徴税、労働力として農村経済の基盤を支えていました。

こうして見ると、オスマン帝国は単に“トルコ人の帝国”だったのではなく、ギリシャ人、ユダヤ人、アラブ人、クルド人など多くの民族が、それぞれの得意分野で活躍しながら国家を形づくっていたんですね。

多民族ゆえのオスマン文化の魅力

多民族国家であったオスマン帝国は、単なる“寄せ集め”ではなく、文化的にとても独創性溢れる融合を果たしていました。

建築・美術に見られる混交様式

オスマン建築といえば、ブルーモスクのような荘厳なドーム建築が有名ですが、そこにはビザンツ建築とイスラーム建築の融合が見られます。

またタイル装飾や幾何学模様にも、ペルシア・アラブ・中央アジアの要素が混ざり合っています。

料理文化の多様性

トルコ料理と聞いてもピンとこないかもしれませんが、オスマン帝国の料理はまさに“食の交差点”。

ギリシャ風のオリーブオイル料理、ペルシア風の香辛料、バルカンの乳製品、アラブのスイーツ──それぞれの地域の味が宮廷料理に集約されていました。

音楽や衣装の国際性

音楽ではアラブ旋律とバルカン民謡が融合したような独自の音階が用いられ、衣装でも中央アジア風の刺繍や中東風のターバンなどが共存していました。

こうして見ていくと、オスマン帝国は「多民族のモザイク」だけでなく、「モザイクが一体化した一つの文明」だったと言えるのです。

多民族国家・オスマン帝国の姿をあらためて見てみると、それは単なる民族の寄せ集めではなく、それぞれのルーツや文化、宗教が共存しながら一つの巨大な国家を築き上げた“動く文明博物館”のような存在だったといえるでしょう。征服と統合、寛容と軋轢、混交と分裂──そのすべてが複雑に絡み合って生まれたオスマン帝国の多様性こそ、歴史に残る最大の魅力だったのです。