第20代スルタン《スレイマン2世》とは何した人?

─政治よりも学問や信仰を重んじる─

スレイマン2世(Suleiman II, 1642–1691)

出典:John Young (1755–1825) / Wikimedia Commons Public domain

スレイマン2世の基本情報

| 在位 | 1687年~1691年 |

|---|---|

| 出生 | 1642年4月15日 |

| 死去 | 1691年6月22日 |

| 異名 | 晩年即位の影のスルタン |

| 親 |

父:イブラヒム |

| 兄弟 | メフメト4世、アフメト2世、ムスタファ2世 ほか |

| 子供 | なし(独身または記録に乏しい) |

| 功績 | 晩年に即位したため内政には関与が薄く、宰相ファズル・ムスタファ・キョプリュリュの指導のもと戦局を持ち直す。スレイタニでハプスブルク軍に勝利。 |

| 先代 | メフメト4世 |

| 次代 | アフメト2世 |

オスマン帝国の中後期になると、スルタンの存在感は次第に“象徴的”なものへと変わっていきます。強烈なカリスマで国を動かすというより、周囲の官僚や軍人に支えられて「国家の看板」としての役割を果たす──そんなタイプの皇帝が登場するようになるのです。

そのひとりがスレイマン2世(1642 - 1691)!

この記事では、退位後のメフメト4世に代わって即位し、帝国の安定を託されたスルタン・スレイマン2世の人生とその治世を、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

生涯と死因

スレイマン2世は、幽閉された王子から突然スルタンになった、まさに「控えめな救世主」でした。

長い幽閉生活から即位へ

スレイマン2世は、スルタンイブラヒムの息子として1642年に生まれましたが、若くして「カフェス」と呼ばれる幽閉生活に入り、そのまま40年以上も政界から遠ざけられます。

1687年、兄メフメト4世がウィーン包囲の失敗と反乱で退位させられると、その代役としてスレイマン2世が即位。幽閉されていた人物としては異例の復活劇でした。

トプカプ宮殿内の“鳥籠(カフェス)”

内紛を防ぐために王子(皇子)たちの幽閉施設として使われた隔離区画

出典:Gryffindor / Wikimedia Commons Public domainより

短命ながらも誠実な最期

即位からわずか4年後の1691年、スレイマン2世は体調を崩し、イディルネで亡くなります。享年49歳。即位は遅かったものの、誠実に帝国の再建に努めた“中興の陰の功労者”とも評価されています。

性格と逸話

幽閉からの復活という出自が、彼の慎重さや人柄にも影響を与えていました。

温厚で忠実な人柄

長年の幽閉生活を経験していたスレイマン2世は、性格的には温厚で柔和だったといわれています。積極的に権力を振るうことは少なく、官僚や軍司令官に全幅の信頼を置いて任せるタイプの皇帝でした。

派閥争いを嫌い、調和を大切にするその姿勢は、帝国を一時的に落ち着かせる効果をもたらしました。

学問と信仰への傾倒

スレイマン2世は、政治の場よりも学問や信仰に重きを置く人物でもありました。特にスーフィズムへの関心が深く、王としての道を「精神的リーダーシップ」に見出していたとも伝えられています。

そうした姿勢から、民衆や宗教指導層からの信頼も高かったようです。

功績と影響

スレイマン2世は、直接的な改革者というより、国家のバランスを整えた“つなぎ役”として重要な役割を果たしました。

名将キョプリュリュ・ムスタファの登用

彼の治世最大の功績は、大宰相キョプリュリュ・ムスタファ・パシャを起用したこと。この名宰相のもとで、混乱していた軍と財政の再建が進み、帝国は再び秩序を取り戻します。

特に1691年のスランカメンの戦いでは、ムスタファ率いるオスマン軍がハプスブルク軍に善戦。結果的には戦死するものの、その奮闘はスレイマン2世の治世を彩る象徴的な出来事となりました。

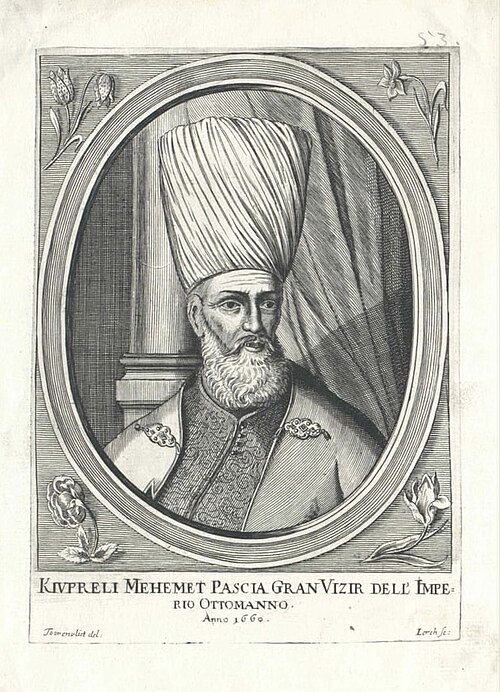

キョプリュリュ・ムスタファ・パシャ

スレイマン2世の下で宰相を務め、軍制改革と戦線立て直しに尽力した実務派の政治家

出典:Wikimedia commons Public domainより

軍規と財政の正常化

スレイマン2世は、軍隊の規律回復や税制の整理にも尽力し、浪費と汚職が蔓延していた宮廷を立て直そうとしました。

即位期間は短いものの、「崩壊寸前だった国家を、次の世代へ引き渡せる形にした」という意味で、“つなぐ”皇帝としての評価は高いのです。

スレイマン2世って、目立った戦果は少ないけど、国家がグラグラ揺れてたときに冷静に舵をとった“縁の下の力持ち”って感じですね。派手さはないけど、彼がいたからこそ帝国はギリギリのところで持ちこたえられたのです。