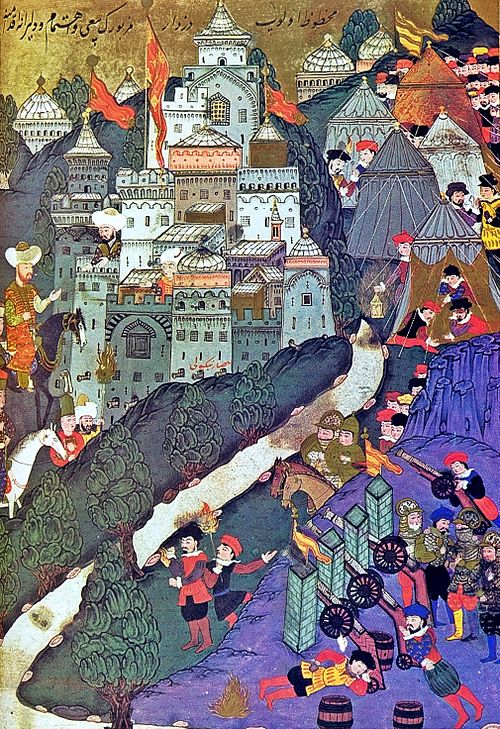

オスマン帝国と日露戦争 ─ ロシアの敗北とその影響とは?

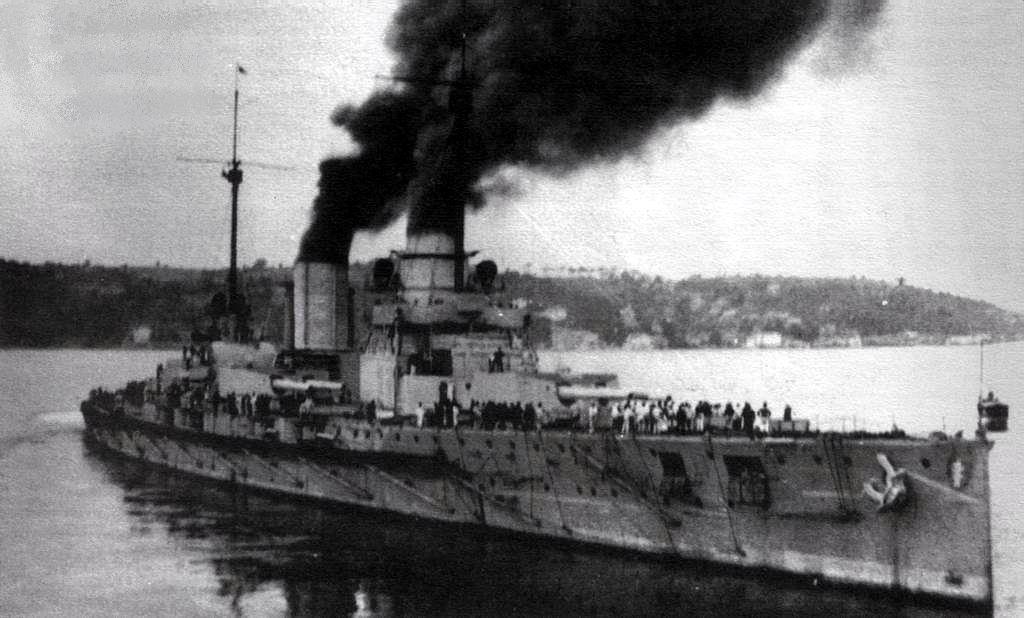

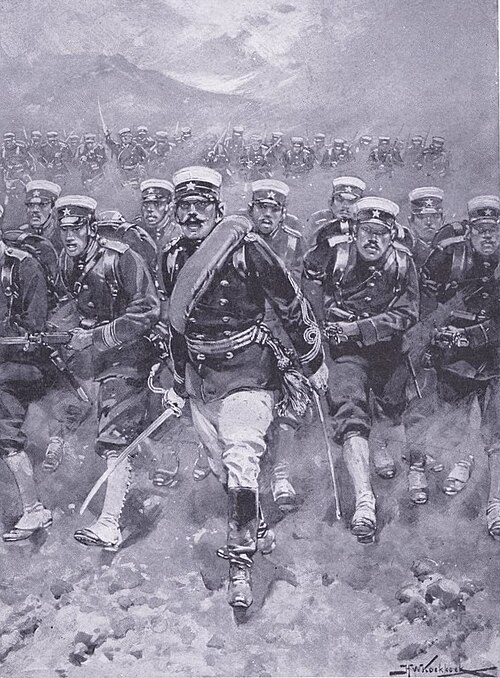

日露戦争・日本帝国陸軍歩兵の突撃

日露戦争でのロシアの敗北は、「アジアの小国でも欧州列強に勝てる」という衝撃と希望を与え、オスマン帝国の改革派・民族主義者たちを鼓舞した

出典:Johannes Hermannus Barend Koekkoek / Wikimedia commons Public domainより

20世紀のはじめ、世界が「帝国から近代国家」へと大きく揺れ動いていた中で、ある戦争が各国に衝撃を与えました。そう、1904〜1905年の日露戦争です。

一般的には「アジアの小国・日本がロシアに勝った!」っていう出来事として知られてますが、実は遠く離れたオスマン帝国もこの戦争をガッツリ注目していて、むしろめちゃくちゃ影響を受けてたんです。

以下で、オスマンが日露戦争から何を感じて、どう動いたのかを解説していきますね!

オスマン帝国はなぜ日露戦争をそんなに気にしてたの?

「え、アジアの戦争なんて、オスマンには関係ないんじゃ?」って思いそうですが、当時のオスマンにとってはまさに他人事じゃない話だったんです。

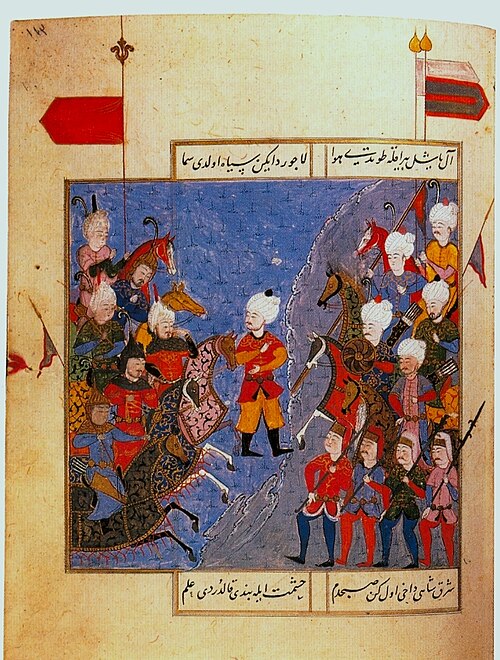

共通の“ライバル”がいた

オスマン帝国とロシア帝国は、実は18世紀からずーっとケンカしてる宿敵同士。

黒海やバルカン半島、カフカスの支配をめぐって何度も戦争してきたんですよね。

そんな相手にアジアの日本が勝った――って聞いたら、そりゃオスマンも「え、マジで!?希望あるじゃん!」ってなるわけです。

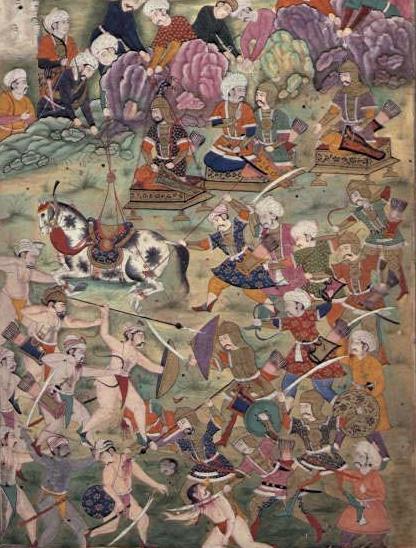

「西洋に勝てる東洋」が現れた衝撃

当時のオスマン帝国は、近代化を急ぎながらもヨーロッパ列強に押され気味。

そこに登場したのが、西洋化に成功した“非白人国家”の勝利という、まさに“歴史の事件”。

この出来事は、オスマンの知識人・軍人・改革派にとってものすごく勇気をくれるものでした。

実際にどんな影響があったの?

日露戦争の衝撃は、オスマン帝国に改革への再点火、そして帝国意識の再構築を促すような、じわじわ効いてくるインパクトを与えました。

軍人たちに火がついた

特に影響を受けたのが若手の将校たち。

「日本は天皇のもとで近代化に成功した。うちも君主(スルタン)だけに頼ってたらアカンやん!」みたいな議論が広がっていきます。

この流れが、後の青年トルコ運動や1908年の立憲革命にもつながっていくんです。

日本のモデル化が始まる

実際にオスマンの知識人や新聞は、「日本はどうやって強くなったのか」って研究しまくります。

- 明治維新のやり方

- 教育制度の改革

- 国民意識の育て方

こうしたことを、「日本に学べ」という視点で論じる記事や本がたくさん出てくるんです。

もっと広い意味での“イスラーム世界”への影響も

オスマン帝国って、当時スルタン=カリフ(イスラームの指導者)でもあったので、日露戦争の影響は帝国内だけにとどまらなかったんです。

ムスリム世界全体が沸いた

「非キリスト教国が西洋列強に勝った」っていうのは、イスラーム世界にとっても一種の宗教的な希望みたいなものでした。

特にインド、エジプト、イランなどの知識人もオスマン同様に熱狂。「オスマンも日本みたいにやれるはず!」っていうムードが一気に広がります。

“反ロシア感情”とセットで爆発

もともとロシアは、イスラーム圏に侵出してきた最大のキリスト教勢力だったので、そこに負けを与えた日本はヒーロー的存在にもなりました。

オスマン帝国では、日章旗が描かれた陶器やポスターなんかも登場してたって記録もあるんですよ。

日露戦争の勝利は、オスマン帝国にとって「時代が変わるかもしれない」っていう希望のシンボルでした。

日本が西洋列強に勝ったことで、オスマンの軍人や改革派たちの心に火がつき、近代化や憲政への道を加速させるきっかけになったんです。

遠く離れたアジアの出来事が、帝国の末期をどう生き抜くかという視点に大きなインスピレーションを与えていた――それが日露戦争のもうひとつの歴史的な意味なんですね。