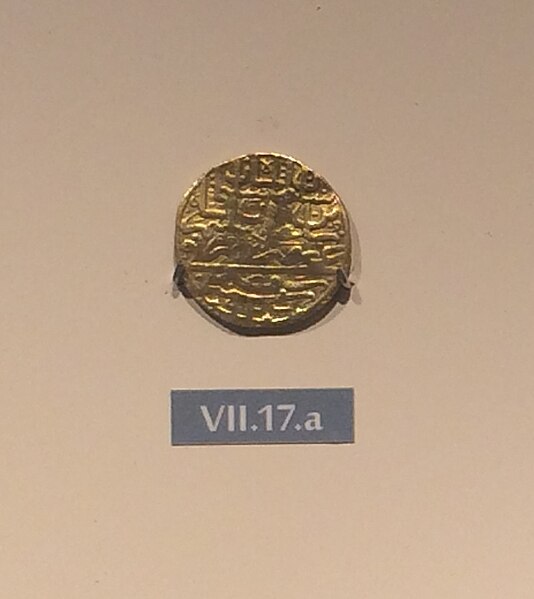

オスマン帝国の貨幣事情②─金貨・銀貨の種類とその価値について

セリム1世によって発行されたオスマン帝国の金貨(1519年発行)

ブダペスト歴史博物館所蔵

出典:Bjoertvedt / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

オスマン帝国の財政を支えた「貨幣」。とくに帝国が繁栄した時代には、さまざまな金貨や銀貨が発行され、それぞれが特定の役割や価値を持っていました。では、実際にどんな種類の貨幣があったのか?それらはどのように使い分けられ、どれくらいの価値があったのか?この記事では、オスマン帝国の金貨・銀貨に焦点を当てて、その実態をわかりやすくかみ砕いて解説します。

金貨の種類とその役割

国際的な交易や王権の威信を支えたのが金貨でした。オスマン帝国ではいくつかの重要な金貨が発行されていました。

スルタンニ(Sultani)

15世紀半ばにメフメト2世(在位1451-1481)によって発行された金貨で、イタリアのフローリン金貨に範をとったとされます。重量はおよそ3.5g、ほぼ純金であり、帝国の国際的威信を象徴する貨幣でした。

チェシュ(Çeş)とリラ(Lira)

19世紀になると、新しい金貨単位としてリラが登場。1リラ金貨の重量は7.2gほどで、20クルシュに相当しました。ちなみに「クルシュ」はオスマン時代の基本単位のひとつ。この時代、リラ金貨は大口の取引や国際決済に使われることが多かったです。

記念金貨や贈呈用金貨

王族の即位記念、結婚、外交使節の贈り物などで使われた記念金貨も存在します。これは通貨というよりは“威信の象徴”であり、流通はあまりされませんでした。

銀貨の種類とその役割

庶民の暮らしや日常の商取引を支えたのが銀貨です。発行枚数も多く、時代ごとにさまざまな種類が生まれました。

アクチェ(Akçe)

オスマン帝国初期から使われていた最も基本的な銀貨で、重量はおよそ1g。14世紀から17世紀頃まではこのアクチェが通貨経済の主役でした。兵士への給与(チュラーク)もこの銀貨で支払われることが多かったんです。

パラ(Para)とクルシュ(Kuruş)

18世紀以降、アクチェに代わって登場したのがクルシュ(=100パラ)。この頃になると、通貨の小数化が進み、1クルシュ=120アクチェというレートで換算されるようになりました。ちなみに、「パラ」はもっとも小さな単位で、現代トルコ語でも「お金」を意味する俗語になっています。

銀貨の質と信用の問題

インフレや戦争の影響で、銀貨の品位(純度)低下がしばしば問題に。とくに17世紀後半以降は、銀に他の金属を混ぜた“劣化版”アクチェが大量に出回り、通貨の信用不安を引き起こしていました。

貨幣の価値と経済生活

それでは、これらの貨幣は実際の暮らしの中でどのような価値を持っていたのでしょうか?

1アクチェの購買力

15世紀頃のアクチェ1枚で買えるものといえば、小麦1〜2kg程度。つまり、日雇い労働者の1日分の食糧をまかなえるくらいの価値がありました。ただし、これが16世紀になると、同じアクチェで買える小麦の量が減っていきます。これは物価上昇と銀の価値下落を意味していました。

金貨と銀貨の併用経済

金貨は外交や貿易、政府高官の給料など「ハレ」の場で使われ、銀貨は日常の市民生活、「ケ」の場で使われていたという二重構造があったんですね。この分離はある意味、社会階層の反映でもありました。

通貨価値と国家信用

上でも少し触れましたが、通貨はあくまで国家の信用によって支えられているもの。金銀の重さや純度だけでなく、「この貨幣には信頼がある」という人々の意識があってこそ、貨幣は経済を回すことができるのです。

こうして見てみると、オスマン帝国の貨幣は単なる金属のかたまりではなく、その時代の経済、政治、社会の動きを映す“鏡”のような存在だったわけですね。貨幣を見ると、帝国の栄光と苦悩の両方が見えてくるのです。