「東方問題」に始まるオスマン帝国の外交改革および変化とは?

セーヴル条約(1920年)の領土割譲地図

セーヴル条約は、第一次世界大戦後のオスマン帝国外交の敗北を象徴し、帝国の主権を大幅に制限する屈辱的な結果をもたらした

出典:Luisao Araujo / Wikimedia commons CC BY‑SA 4.0

19世紀のヨーロッパ国際政治を語るうえで外せないキーワード──それが「東方問題(Eastern Question)」です。

この言葉、じつは単なる地理的な話ではなく、オスマン帝国の衰退と列強による干渉・分割の問題を指す、国際政治の火薬庫みたいなテーマだったんです。

この記事では、この「東方問題」がどのようにオスマン帝国の外交方針を変化させたのか、そして帝国内部の外交改革につながっていったのかを、地理的背景や時代の流れとあわせて見ていきましょう!

「東方問題」とは何だったのか

まずは、この問題の意味と背景から整理しておきましょう。

帝国の衰退と列強の思惑

18世紀末から19世紀にかけて、オスマン帝国は領土の防衛すら難しくなっていきます。そこで列強各国が、「帝国が崩壊したら、その領土を誰がどう分ける?」という利害調整に乗り出したのが、いわゆる「東方問題」なんです。

バルカン半島が主戦場

とくに焦点となったのがバルカン地域。ここは宗教・民族が複雑に入り組んでいて、ロシアは正教徒を保護、オーストリアは領土拡大、イギリスは地中海の安定と、それぞれの思惑が絡んでいました。

戦争と干渉の連続

ギリシア独立戦争(1821-29)、クリミア戦争(1853-56)、露土戦争(1877-78)など、東方問題はしばしば戦争を引き起こす要因ともなりました。つまり、外交問題でありながら、軍事的衝突とも密接に関わっていたわけです。

東方問題が促した外交の近代化

この外圧に対抗するため、オスマン帝国は従来の体制を見直す必要に迫られました。

タンジマート改革の契機

1839年のギュルハネ勅令から始まるタンジマート改革では、行政・法制・軍制だけでなく、外交体制の近代化も重要なテーマでした。西欧列強に対抗するには、西欧流の制度を取り入れるしかなかったというわけです。

常設外交官の派遣

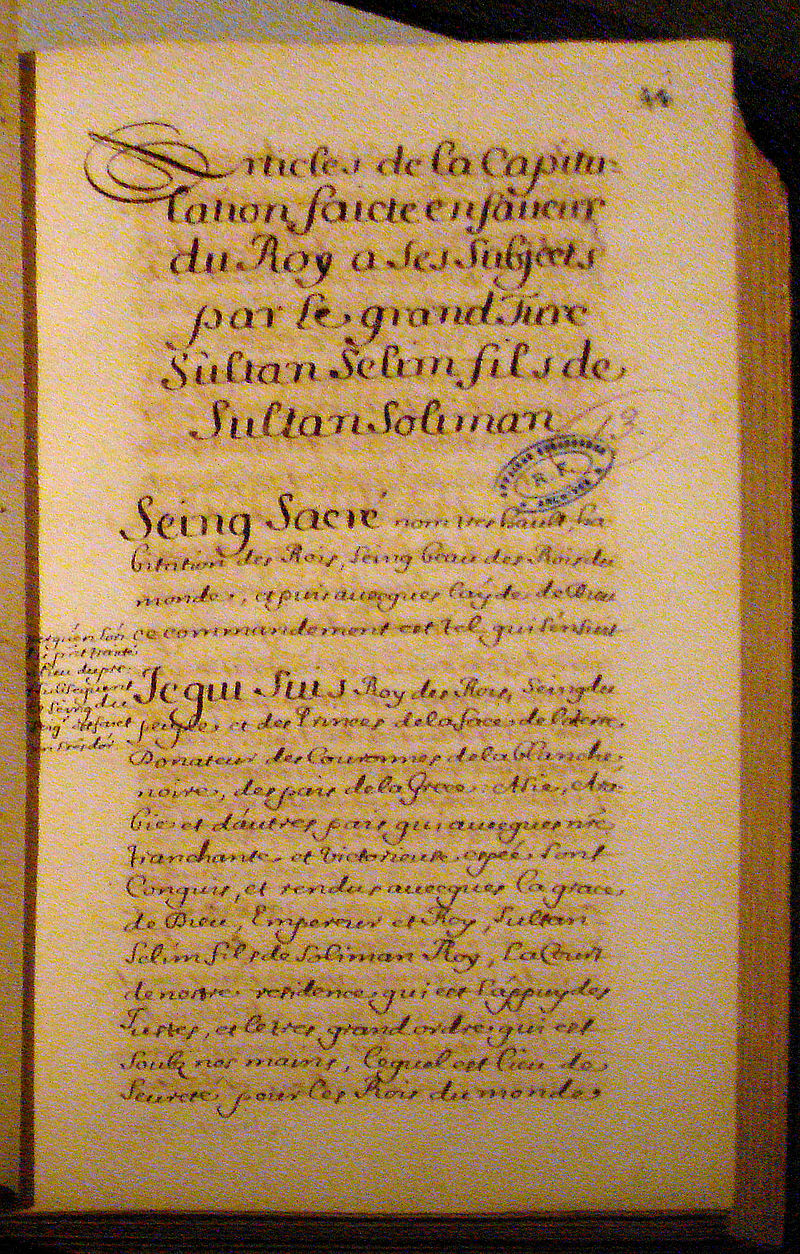

1793年にはロンドンに初の常駐大使が置かれ、以降ウィーン・パリ・ベルリンなどにも外交使節を常駐させるようになります。これにより、外交は一時的な交渉から継続的な交渉関係へと移行していきました。

西洋式外務省の設置

1836年には外務省(ハリーチェ・ネザーレティ)が設立され、正式な官僚機構のなかで外交が扱われるようになります。これまでの「使節個人の才覚頼み」から、組織的な外交体制へのシフトが始まったんですね。

条約外交と国際法の受容

オスマン帝国は、この時期から国際社会のルールを本格的に受け入れるようになります。

1856年のパリ条約

クリミア戦争後のパリ条約では、オスマン帝国がヨーロッパ列強と“対等な国家”として扱われることが確認されました。これは外交史的に大きな転換点であり、帝国が国際法秩序の一員として正式に認められた瞬間です。

ベルリン条約とその屈辱

しかし1878年のベルリン会議では、逆に列強の介入が頂点に。バルカン諸国の独立や自治拡大が決められ、オスマンの主権は著しく損なわれます。この条約は、外交的には完全な“敗北”を意味していました。

外交官養成制度の整備

19世紀後半には、西欧語教育を施した若手官僚が外交の現場に進出。イスタンブールのエリート層のなかには、フランス語で日常会話するような層も登場し、“ヨーロッパ化”が本格化していきます。

このように「東方問題」は、単なる“帝国の衰退”というより、オスマン帝国が列強の圧力にさらされながら、自らの外交制度を抜本的に見直す大きなきっかけとなったのです。制度・組織・価値観すらも変化させたこのプロセスこそ、近代国際関係におけるオスマン帝国の“再構築の物語”だったといえるでしょう!