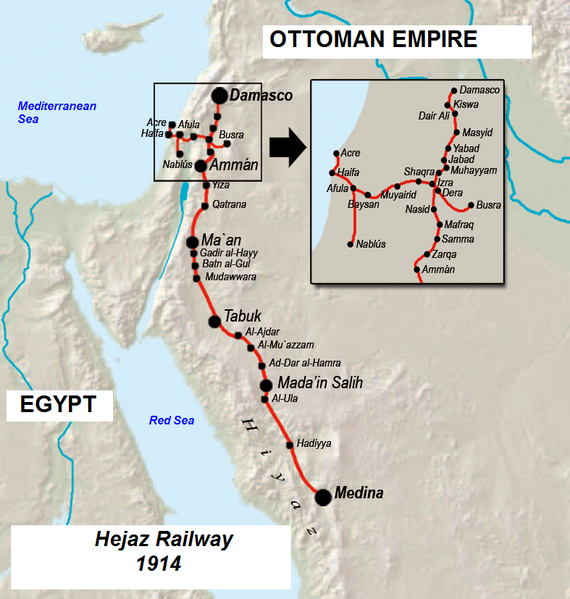

オスマン帝国の装備事情─鎧は着なかった?基本の装備と軍服の特徴

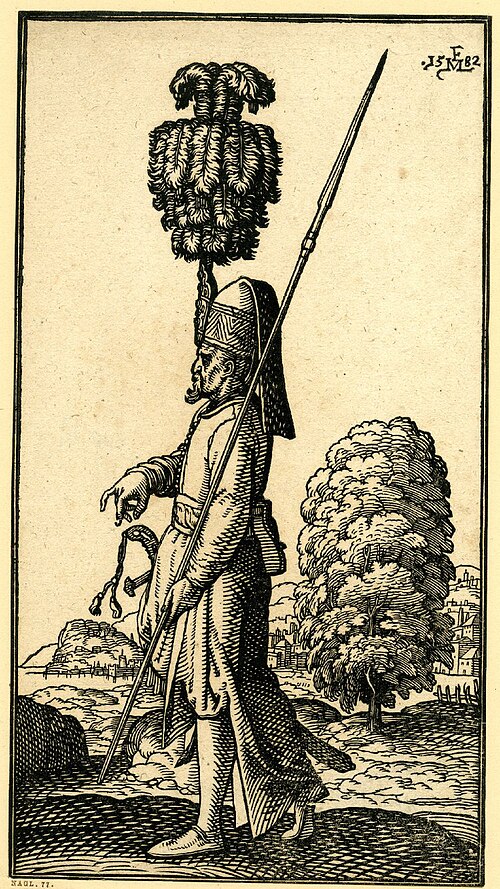

ウィーン包囲戦でのイェニチェリ

鎧などは付けず、軽装ながら高い機動力と射撃戦に特化した戦術で知られた、オスマン帝国の精鋭常備歩兵部隊

出典:Wikimedia commons Public domainより

オスマン帝国の兵士って、どんな装備をしていたと思いますか?「中東だから軽装?」「それともヨーロッパの騎士みたいな重装備?」──じつはオスマン軍の装備は、戦い方や時代によって意外と柔軟に変化しているんです。この記事では、オスマン軍における鎧・武器・軍服などの基本装備と、その背景にある戦術思想まで、わかりやすくかみ砕いて解説します。

オスマン軍は鎧を着たのか?

まずは多くの人が気になる“鎧事情”からスタートです。

中世には鎖帷子を着用

14〜15世紀、創成期から拡張期にかけてのオスマン軍では、鎖帷子(メイルアーマー)やラメラー(札甲)のような柔軟性のある中装鎧がよく使われていました。重すぎず動きやすい装備で、騎兵・歩兵問わず機動戦に向いていたのです。

重装甲よりも機動力を重視

オスマン軍は基本的に遊撃戦や奇襲戦法を得意としていたため、ヨーロッパの板金鎧のような重装備はあまり好まれませんでした。特にイェニチェリのような火器歩兵は、素早く動けることが重視されたのです。

武器はどうなっていた?

続いては、兵士たちが手にしていた武器についてです。

サーベルと弓の併用

オスマン軍といえば曲刀・キリジのイメージが強いですが、創成期には弓術も非常に重視されていました。特にトルコ式の反り弓は小型で威力が高く、騎乗射撃にも向く構造で、草原戦術にマッチしていたんです。

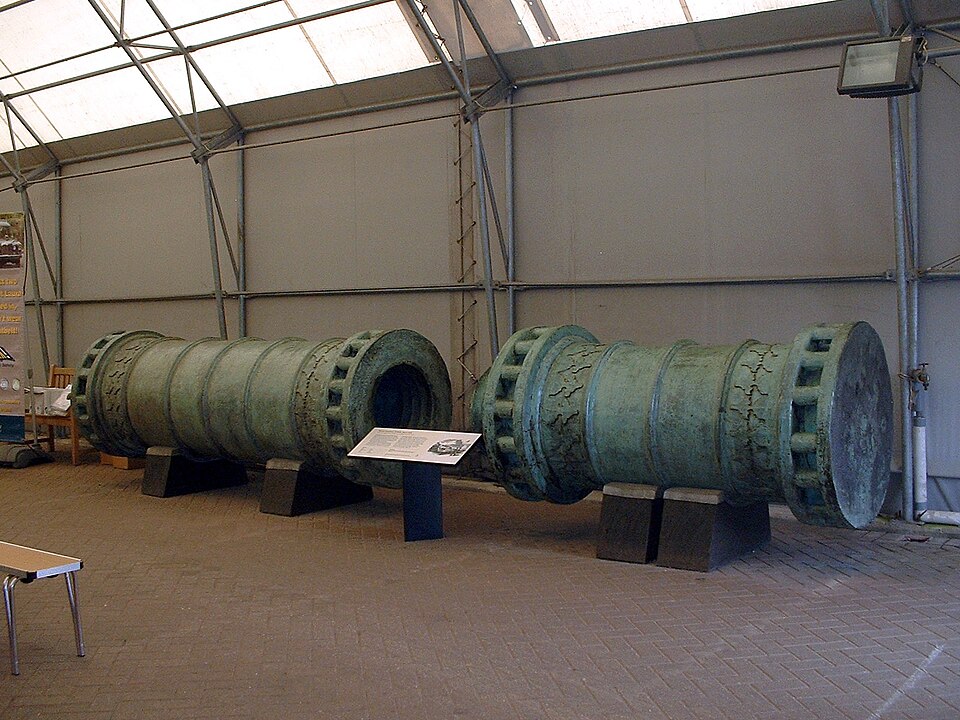

火器の早期導入

15世紀後半以降は火縄銃や簡易な手持ち火器も普及。16世紀のイェニチェリ兵は、鉄砲による射撃戦を主軸とするため、近接武器はサイドアームとして携帯する程度に。火器の導入にともない、武器編成はより多様化していきました。

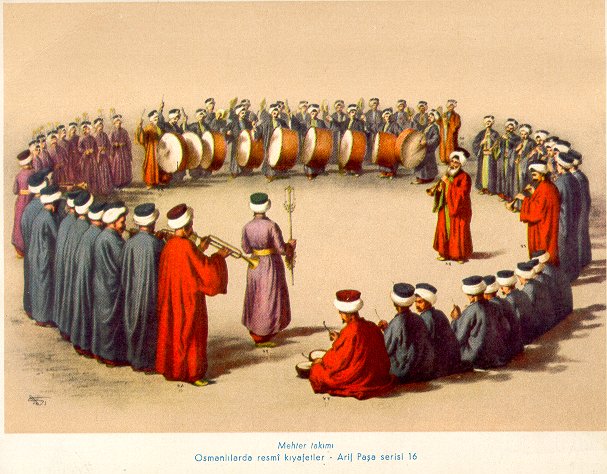

軍服や見た目の特徴は?

最後に、オスマン兵が“どんな格好”をしていたのかを見ていきましょう。

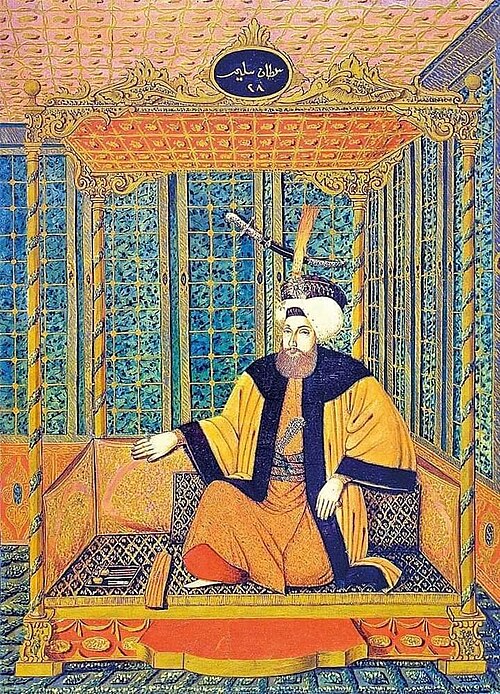

色鮮やかな軍装

イェニチェリや親衛隊など正規軍の軍装は、赤・青・緑などの彩色布地を使ったものが多く、軍服というよりは伝統衣装風の美しさがありました。階級や部隊によってターバンの巻き方・帽子の形も異なり、軍服は身分識別の道具でもあったのです。

軍装と宗教の関係

一部の部隊では、スーフィー教団的な服装や宗教的象徴(たとえばタリク帽の羽根など)を身につけることも。オスマン軍では、軍装が単なる制服ではなく、信仰・忠誠・伝統を示すアイデンティティの一部として扱われていました。

このように、オスマン帝国の兵士たちは“動ける鎧”と“戦術に合った武器”を選び抜き、さらに軍装のデザインにも“誇りと文化”を反映させていたのです。