オスマン戦史《レパントの海戦》編─ 最大の敗因は何だったの?

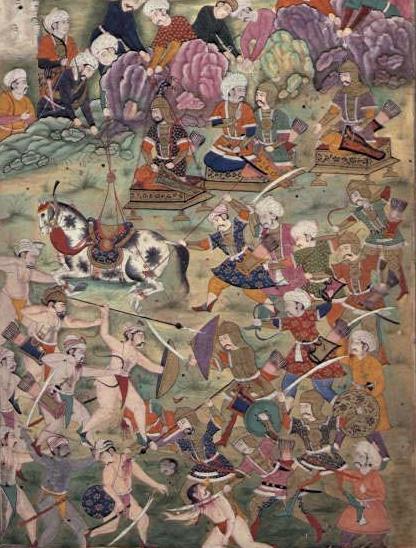

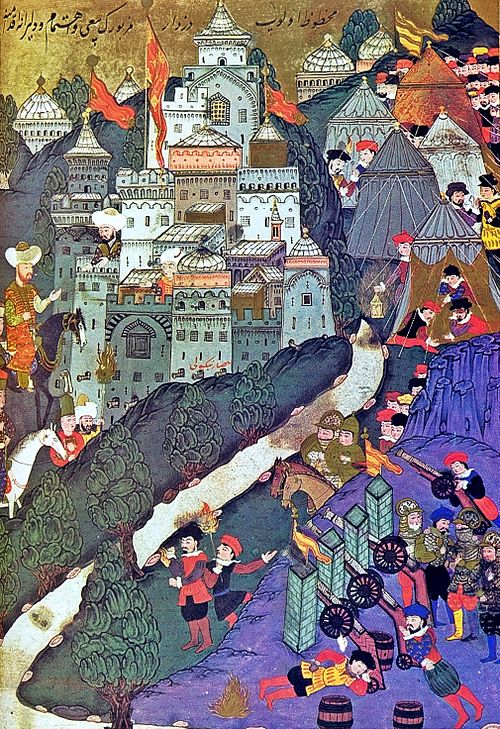

レパントの海戦を描いた17世紀の絵

1571年に起きたキリスト教連合艦隊とオスマン帝国艦隊の激突を、戦闘中の帆船と白兵戦の激しさを際立たせた描写で伝える

出典:作者不明 / Wikimedia Commons Public domainより

16世紀後半、地中海の覇権をめぐってキリスト教国とイスラーム勢力が再び激突します。それが1571年のレパントの海戦。かつてプレヴェザでヨーロッパ連合艦隊に勝ったオスマン帝国が、今度はスペインやヴェネツィアなどが率いる新たな「神聖同盟艦隊」とぶつかったんです。

結果は──オスマン帝国の大敗。

かつて「海でも無敵」と言われたオスマンがなぜこの戦いで負けたのか?その背景には、3つの大きな敗因があったんです。以下で詳しく解説していきますね!

レパントの海戦ってどんな戦いだったの?

レパントの海戦は、ギリシャ西部沖のパトラ湾で行われた、16世紀最大級の海戦です。

一方はオスマン帝国の艦隊、もう一方はスペイン、ヴェネツィア、ローマ教皇庁などによるキリスト教諸国の連合軍「神聖同盟」。

オスマン側はこれまでの連勝で「まだまだイケる!」というムードでしたが、実際にはいくつもの落とし穴が待っていたんです。

両陣営とも“本気の戦争モード”だった

この戦い、どっちも「絶対に負けられない」っていう強い覚悟がありました。

オスマンにとっては地中海の覇権を守る戦い。キリスト教側にとっては「ここで止めなきゃ次はローマが危ない!」っていうくらいの危機感。

両軍あわせて戦艦400隻以上、兵士8万人以上という、海戦としては当時世界最大規模の衝突だったんです。

敗因①:指揮官交代による不安定な統率

まず一つ目の敗因は、バルバロスのような名将がいなかったこと。

プレヴェザ海戦で大活躍した名提督・ハイレッディン・バルバロスはすでに亡くなっており、このレパントではムアッジンザーデ・アリ・パシャという人物が指揮を執りました。

でもこのアリ・パシャ、陸戦では実績があっても海戦経験が乏しかったんです。

しかも戦いの最中に敵に討ち取られてしまい、指揮系統がバラバラに。これは海戦では致命的でした。

対する神聖同盟はバッチリ連携

神聖同盟艦隊はスペインの若き将軍ドン・フアン・デ・アウストリアを中心に、しっかりとした統一指揮体制が整っていました。

大国どうしの連合だったけど、「今度こそ勝つぞ」っていう空気がバシッとまとまってたんです。

この“司令塔の安定感の差”が、そのまま戦いの流れに出てしまいました。

敗因②:火器と兵装の差

2つ目のポイントは、船に積んでいた火器の性能と数です。

オスマン帝国の船はガレー船中心で、白兵戦での接近戦が得意でした。でもこの戦いでは、そういう戦法が裏目に出たんです。

神聖同盟側は火力マシマシだった

特にスペインのガレアス船は大砲をたくさん搭載していて、遠距離からの一斉射撃がめちゃくちゃ強力。

これに対してオスマン側の艦隊は接近する前にバンバン沈められるという、なんともつらい展開に…。

これまで通じていた戦い方が通用しなかったことが、パニックの原因にもなったんですね。

敗因③:補給と準備の遅れ

そして3つ目は、準備不足。

神聖同盟がしっかりと訓練して、物資も兵も整えていたのに対して、オスマン側は出航を急ぎすぎていたんです。

船は多かったけど、戦える状態じゃなかった

たしかにオスマン帝国の艦隊は船の数では優勢だったと言われています。

でも、準備が不十分なまま戦場に出てきたせいで、乗組員の練度や連携が足りていなかったんです。

風向きや潮の流れへの対応も遅れ気味で、開戦時点ですでに劣勢だったとも言われています。

まとめると、レパントの海戦でのオスマン帝国の三大敗因は

- 海戦経験に乏しい指揮官

- 火器や兵装の差

- 準備不足による連携不良

でした。

これまでの勝利パターンが通じず、戦術も装備も完全に後手に回ってしまった結果、大敗につながったんです。

それでもオスマン帝国はこのあと、海軍を再建して地中海での影響力を取り戻していきます。敗北から立ち直る底力も、またこの帝国のすごさなんですね。