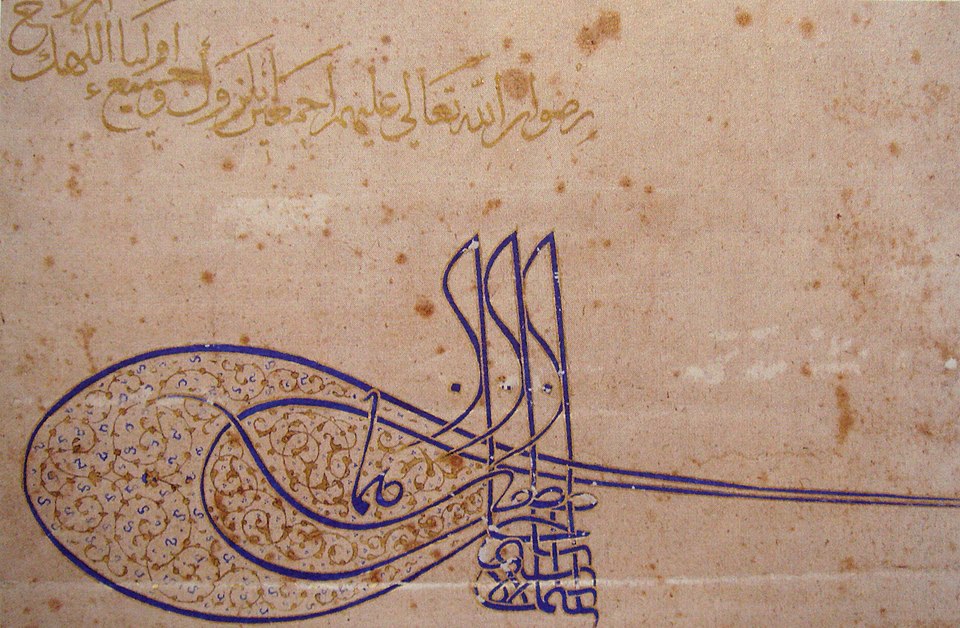

オスマン帝国の貨幣事情①─通貨利用の歴史と末期の通貨危機について

オスマン帝国のブロンズメダル

メフメト2世(1432–1481)の肖像を刻んだ1481年頃のブロンズメダル(直径12.3 cm)

出典:www.nga.gov / Costanzo da Ferrara / Wikimedia Commons public domainより

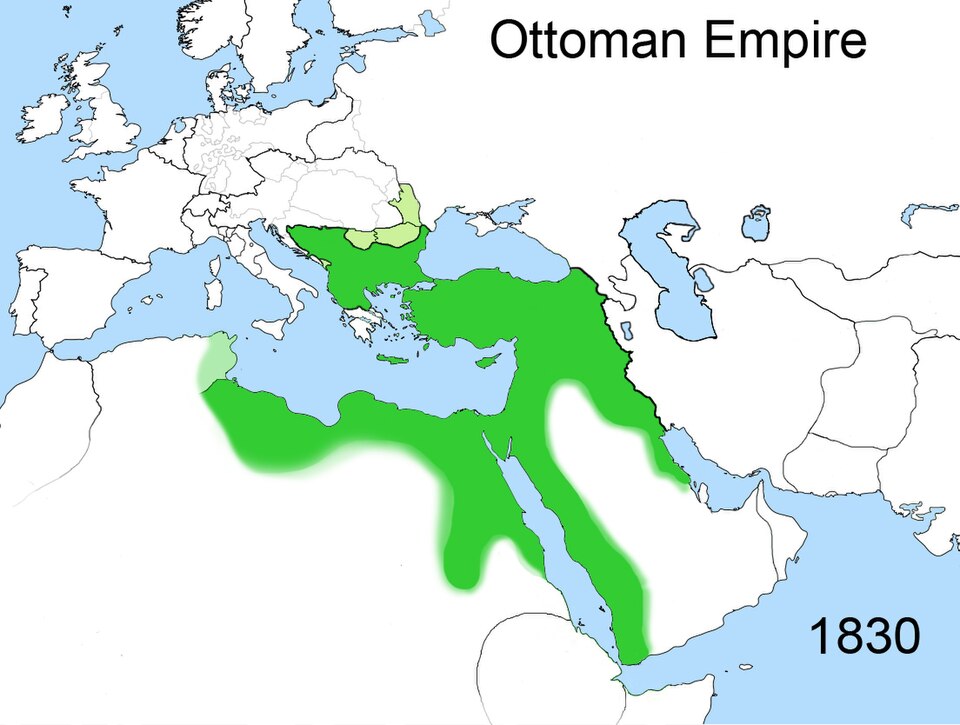

オスマン帝国と聞いて思い浮かぶのは、壮麗な宮殿や多民族を抱えた巨大帝国…ですが、その舞台裏を支えていたのが「貨幣」でした。とくに帝国が長く安定していた16〜17世紀の頃、通貨制度は国家の経済運営の柱として、うまく機能していたんです。

ところが19世紀末になると、状況は一変。紙幣の濫発やインフレ、さらには列強との不平等条約による財政圧迫など、深刻な通貨危機に見舞われていきます。この記事では、そんなオスマン帝国の通貨制度の歴史と、末期の危機的状況について、わかりやすくかみ砕いて解説します。

通貨制度の始まりと発展

まずはオスマン帝国の通貨が、どのように始まり、発展していったのかを見ていきましょう。

アクチェ銀貨の登場

建国初期から発行されていたのがアクチェという銀貨。これは13世紀〜14世紀のイスラーム世界で一般的だった銀貨で、最初の鋳造はオルハン1世(在位1324頃-1362)の時代でした。中央政府がしっかりと価値を管理していたため、商人や農民の間で広く流通し、経済の基盤となっていったのです。

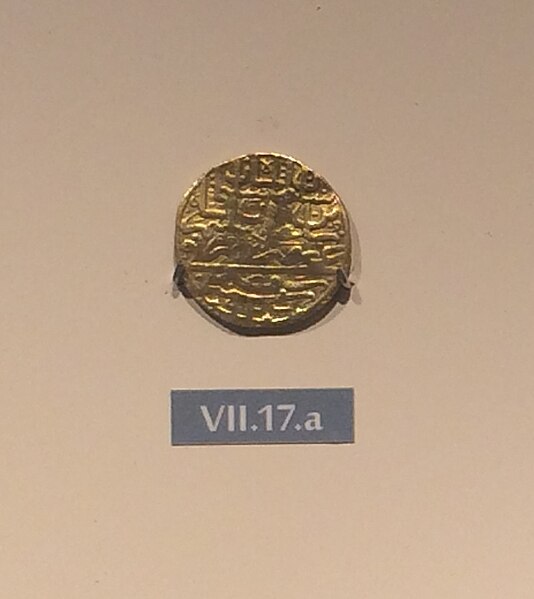

金貨スルタンニの流通

16世紀に入ると、ヨーロッパとの国際交易が盛んになり、金貨「スルタンニ」が登場します。これはイタリアのドゥカート金貨に匹敵する価値を持ち、国際通貨としても信用されていました。この頃、オスマン帝国は交易に強く、財政基盤も安定していたため、金と銀を組み合わせた「二本立て」の通貨システムが確立されていたわけですね。

地方通貨の多様性

しかし、帝国が広大すぎたこともあり、地方ごとの貨幣のばらつきも生まれます。アラビア半島や北アフリカでは現地の金貨や銀貨も使われていて、統一的な貨幣経済が全国的に行き渡っていたとは言い難い面もありました。

近代化と通貨制度の変化

19世紀以降、帝国の財政と通貨は西欧化とともに大きく変貌を遂げていきます。

紙幣の導入と信用問題

1840年、オスマン帝国は初めて紙幣「カイメ」を発行。とはいえ、これは金銀に裏付けされたものではなく、国庫の信用に依存するものでした。当初は一部地域のみでの流通に留まり、民衆の間では「本当に価値があるのか?」という不信感が強かったようです。

西欧の金融介入

列強との不平等条約や、鉄道建設などのインフラ整備に必要な外資導入によって、外国銀行の影響力が急速に拡大。オスマン中央銀行は1863年、イギリス・フランスの資本によって設立され、実質的に貨幣発行権を握られることになります。自国通貨を自国でコントロールできない…という「経済主権の喪失」が進行していったのです。

インフレと通貨切り下げ

19世紀後半からの長期インフレにより、銀貨の価値が低下。アクチェの価値は1/100以下にまで目減りし、さらに紙幣の乱発がそれに拍車をかけました。この通貨不安は、都市の物価高騰と農村経済の混乱を招き、帝国の政治的安定にも悪影響を与えるようになります。

末期における通貨危機の実態

では、オスマン帝国末期の通貨事情は、どれほど逼迫していたのでしょうか?

戦費調達による信用崩壊

第一次世界大戦では、戦費調達のために大量の紙幣が刷られ、実体経済を伴わない通貨の増加がインフレを激化させました。戦争末期には紙幣が紙くず同然になり、物々交換に逆戻りする地域すらあったほどです。

債務返済の滞りと列強の圧力

すでに19世紀から積み重なっていた対外債務は、財政をさらに圧迫。1881年には「オスマン債務管理局」が設置され、税収の一部を列強が直接管理する事態に。これはまさに、通貨どころか財政そのものの主権喪失を意味していました。

新国家への通貨継承

1923年にトルコ共和国が建国されたあとも、しばらくは旧オスマン紙幣が流通していましたが、やがてトルコ・リラへと切り替えられていきます。通貨改革は新国家の独立性を象徴する重要なステップだったんですね。

このように、オスマン帝国の貨幣制度は、繁栄の時代には経済の安定を支えたものの、近代以降は国家の脆弱さを象徴する存在になっていったんです。通貨の信用と財政の自立がいかに国の運命を左右するか、改めて実感できる歴史なのです。