スルタン制廃止の理由と影響─オスマン帝国の終焉

スルタン制の廃止を受けて、ドルマバフチェ宮殿を去る最後のスルタン・メフメト6世(1922年11月1日)

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public domainより

1922年、オスマン帝国でスルタン制が廃止されます。つまり、「スルタン=国家の主」がいなくなるという、帝国にとっては存在そのものが揺らぐ決定打。 この“スルタン制の終わり”こそが、オスマン帝国という巨大な王朝を完全に終わらせる“致命傷”だった――なぜそう言えるのか?以下でくわしく解説していきます!

そもそもスルタン制って、帝国の何を支えてたの?

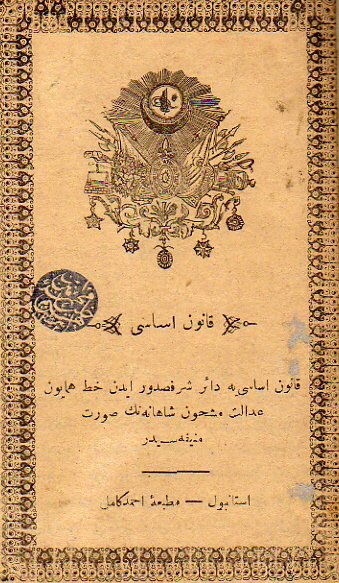

スルタンは単なる国のリーダーではなく、オスマン帝国の“中枢”そのものでした。 政治・軍事・法律・外交…ぜんぶスルタンのもとに集中していて、帝国というシステムはスルタンが動くことで初めて回る仕組みだったんです。

王朝=国家という構造

オスマン帝国って、いわゆる「王朝国家」なんですよね。 つまり国家の正統性も、秩序も、外交の信頼も、ぜんぶスルタン家に集約されていた。 だからスルタン制が消えるってことは、国家の骨組みが一気に崩れるってことなんです。

イスラーム世界における権威の源だった

オスマンのスルタンは、15世紀以降はカリフの地位も兼ねる“二重の顔”を持っていて、イスラーム世界では宗教的な正統性のシンボルでもありました。 つまりスルタン制が終わる=イスラーム世界の中心的存在としての立場も消えるということ。

なぜスルタン制が廃止されたの?

廃止を決めたのは、第一次世界大戦後の新たなリーダームスタファ・ケマル・アタテュルク。 彼は近代的なトルコ共和国をつくるため、スルタン制の廃止を避けて通れないと考えていたんです。

敗戦で王朝の信用がボロボロだった

オスマン帝国は第一次世界大戦で同盟国側につき、結果的に敗北。 その責任を問う形で、「もう王族には任せられない」っていう世論が強まっていきました。

“近代国家”にスルタンは不要だった

アタテュルクの目指したのは、ヨーロッパ型の国民国家。 そこには世襲の王や宗教的な支配者はいらないという発想が根っこにありました。

だから1922年、議会の決定によってスルタン制が正式に廃止され、メフメト6世は亡命。 この瞬間、600年以上続いたオスマン王朝が終焉を迎えたんです。

スルタン制の廃止が“致命傷”だった理由

スルタン制が終わることで、ただの制度変更では済まない大きな連鎖反応が起きてしまいます。

① 帝国の“存在意義”が消えた

オスマン帝国は、異なる民族・宗教・文化を「スルタンへの忠誠」という一点で束ねていた多民族帝国。 その“象徴”がなくなると、「じゃあ、なんで一緒にいるの?」って話になってしまう。

帝国をまとめるアイデンティティの柱が消えたことで、バルカン、アラブ、アルメニア…さまざまな地域が次々と離脱・独立していくんです。

② 軍・官僚・宗教勢力が空中分解

オスマン帝国では、軍も官僚も「スルタンに仕える」という前提で動いていました。 その軸が消えたことで、誰に忠誠を誓えばいいのか不明瞭になり、国家としての一体感が一気に崩れたんです。

とくに宗教的エリート(ウラマー)からは強い反発も起きてました。

③ 外交的にも“国際的信用”を失った

ヨーロッパ諸国にとって、オスマン帝国は「スルタンがいるからこそ成立する国」。 スルタン制の消滅によって、それまでの外交条約や国際関係が全部リセット状態になり、トルコ共和国は一から国際的信頼を構築し直すことを迫られることになります。

スルタン制の廃止は、オスマン帝国にとって“国家の魂”を手放す行為でした。

それは、帝国の仕組み、支配の根拠、国際的な立ち位置までも根こそぎ崩すことになり、もはや「帝国」とは呼べない別物に変わってしまったんです。

制度としての終わりは、精神としての終わりでもあった――それが、スルタン制廃止の持つ致命的な意味だったんですね。