オスマン帝国の重要地域①─クリミア半島が果たした役割とは

オスマン帝国時代のクリミア半島

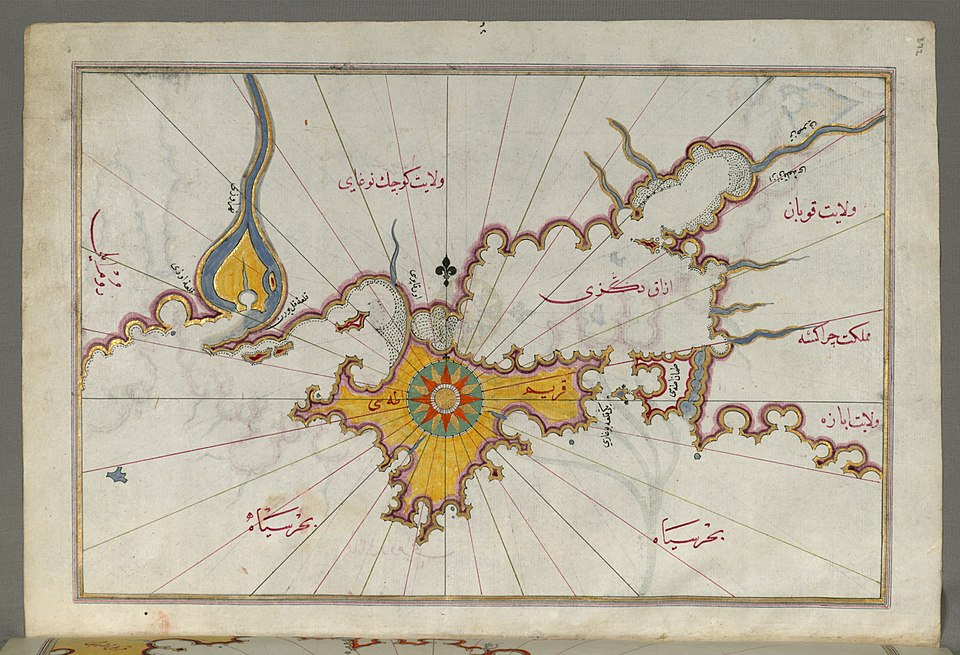

オスマン帝国の地理学者ピリ・レイス (1467年頃~1554年頃)によるクリミア半島とドニエプル川河口を示す地図

出典:Piri Reis / Walters Art Museum / public domain より

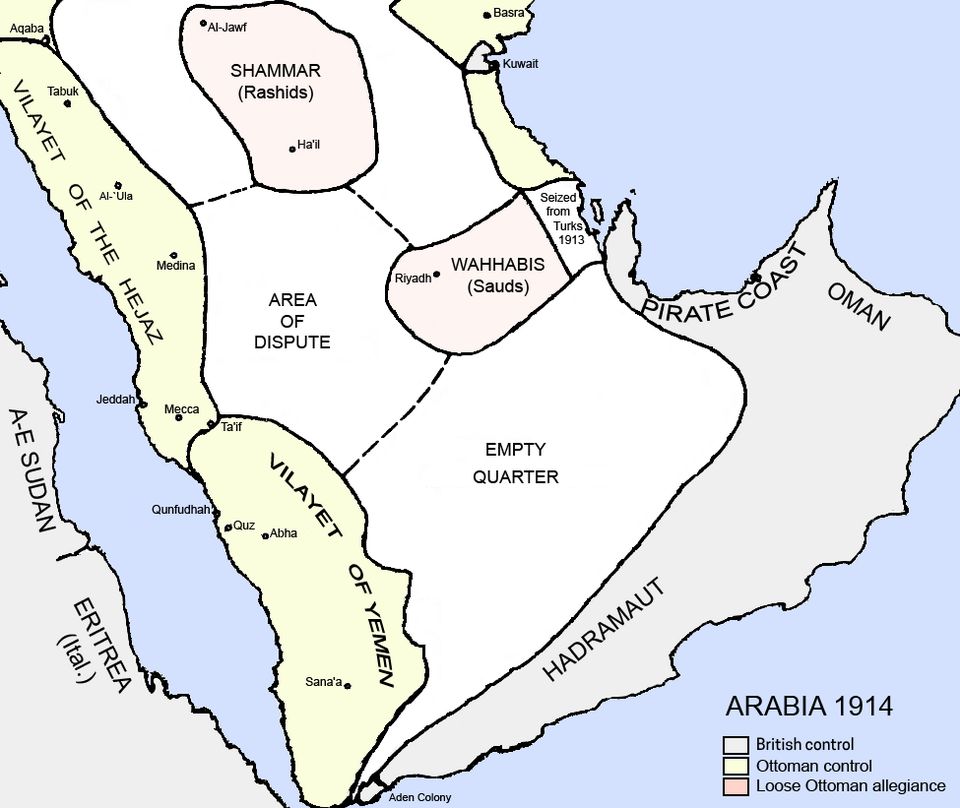

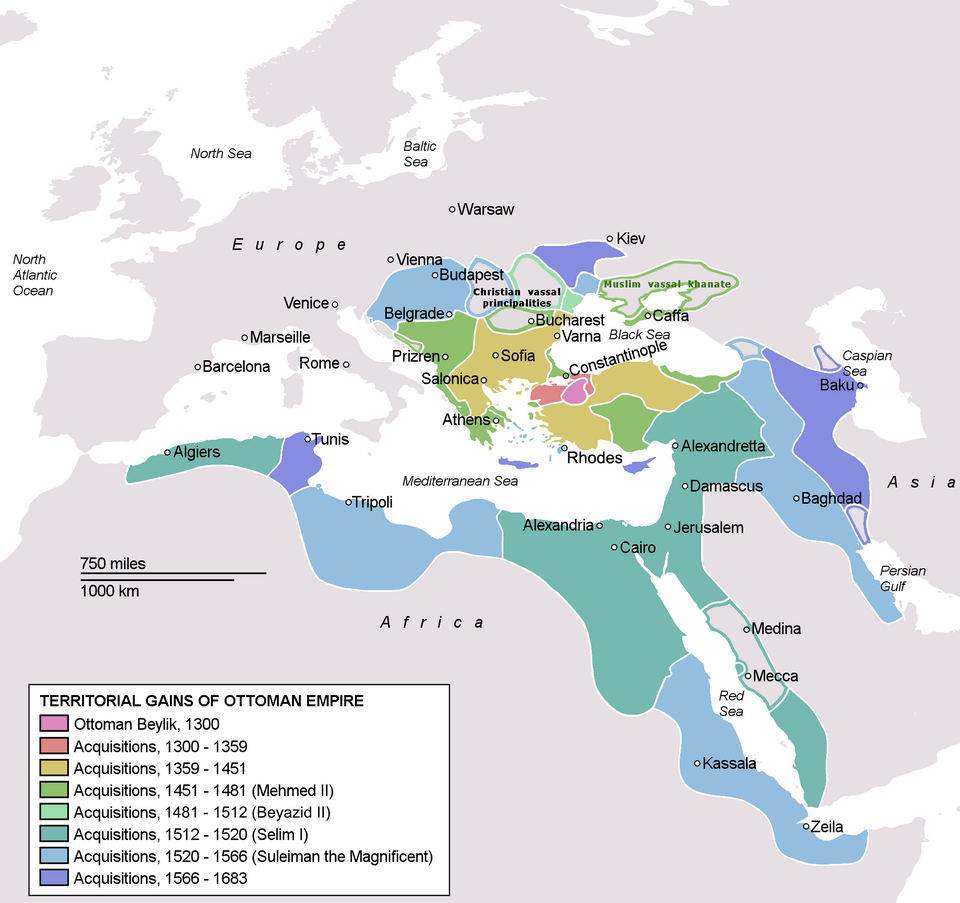

オスマン帝国と聞くと、バルカン半島やアラビア、北アフリカに目が行きがちですが、実は黒海の北岸――つまりクリミア半島も長い間、オスマンの「勢力圏」だったんです。

とはいえ、オスマンがそこを“直轄”していたわけではなく、ある意味では「委託支配」みたいなスタイルで、うまくバランスをとっていました。

今回はそんなクリミア半島がオスマン帝国とどう関わっていたのか、その背景や影響を分かりやすく見ていきましょう!

そもそもクリミアってどんな場所?

まず前提として、クリミア半島は黒海の北に突き出した戦略的な土地。

東西・南北の交易ルートが交差する場所であり、軍事・経済両面で超重要な“要所”でした。

テュルク系遊牧民の拠点だった

13世紀以降、この地にはモンゴル帝国の後継=キプチャク・ハン国の影響が強く、その後はそこから分かれたクリミア・ハン国が誕生。

住民もクリミア・タタール人と呼ばれるテュルク系イスラーム教徒が中心でした。

黒海を囲む列強の“接点”

場所的には、ロシア・ポーランド・リトアニア・オスマンがそれぞれ干渉しあうフチのような地帯。

だからこそ、この地を誰が“抑える”かは、当時の国際関係に大きな影響を与えるポイントだったんですね。

オスマン帝国とクリミア・ハン国の関係

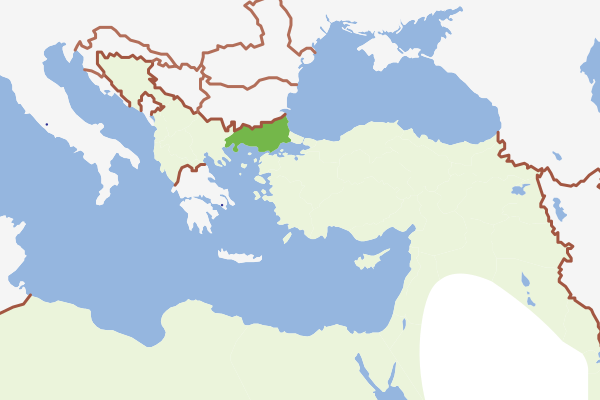

1475年、オスマン帝国はジェノヴァ商人の拠点だったクリミア南岸の要塞(カッファなど)を攻略し、そこからクリミア・ハン国を保護国化する形で、この地への影響力を確立しました。

形式は「従属国」、中身は“緩やかな支配”

クリミア・ハンはオスマン帝国から正式に承認された「属国の王」という立場。

でも内政や宗教、軍事面ではかなりの自治が認められていて、対等に近い主従関係でもありました。

クリミア騎兵はオスマン軍の重要な助っ人

戦争になると、騎馬遊牧民のスピードと機動力を活かしたクリミア騎兵団が、オスマン軍とともに参戦。

特にポーランド戦線やロシアとの戦争では重要な打撃部隊として期待されていました。

クリミア支配の“裏の顔”――奴隷交易

実はこの時代のクリミアでは、ちょっとショッキングな側面もありました。

それが東欧からの人間を捕えて奴隷として売る“人身売買”の拠点だったという点。

ラジア(襲撃)による奴隷供給

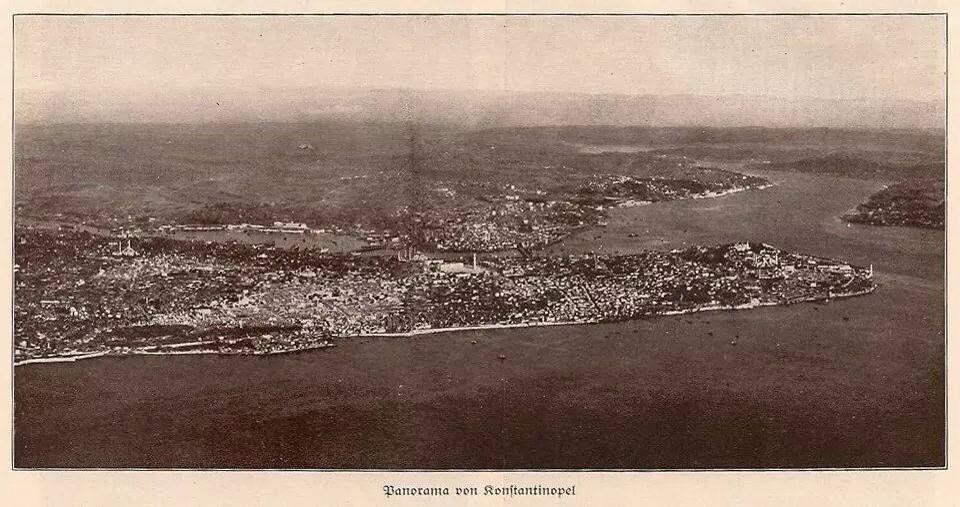

クリミア騎兵は、ロシアやウクライナ南部への定期的な襲撃=ラジアを行い、現地の村人を捕まえては、オスマン市場(特にイスタンブール)で奴隷として売るというビジネスが成立していました。

この人身売買はオスマン帝国の経済にも組み込まれており、帝国が黙認していたとも言われています。

奴隷たちは官僚や軍人にも

中には単なる労働力だけでなく、後のイェニチェリや宦官などに組み込まれる者もいました。

つまり、国家の中枢に“奴隷出身者”が入り込むシステムにもなっていたんです。

ロシア帝国の台頭とクリミア喪失

18世紀、ロシアが黒海進出を進めると、いよいよクリミアも“争奪戦”の舞台になっていきます。

1768–1774年:露土戦争で敗北

オスマン帝国はこの戦争で大敗北し、1774年のキュチュク・カイナルジャ条約でクリミア・ハン国の独立を容認させられます。

でもこれはロシアによる事実上の“乗っ取り”準備段階でしかありませんでした。

1783年:ロシアがクリミアを正式に併合

わずか9年後、ロシアはクリミアを完全に併合。

ここで、オスマン帝国は黒海北岸の足場を完全に失い、ロシアとのパワーバランスが崩れ始めるきっかけになります。

オスマン帝国統治下のクリミア半島は、軍事・交易・宗教において戦略的な意味を持つ“北の要”でした。

けれどその支配はあくまで間接的で、緩やかな委任統治に過ぎず、ロシアの台頭とともにじわじわと“陸の孤島”になっていったんです。

この地域を巡る攻防は、そのままロシアとオスマン帝国の百年抗争の始まりでもありました。