オスマン帝国軍の歴史─全盛期と17世紀後半から弱体化した理由

二次ウィーン包囲(1683年)

オスマン帝国の敗北に終わったこの戦いは、補給や連携の不備を露呈させたことで、オスマン帝国軍の限界と弱体化を象徴する出来事となった

出典:Wikimedia COMMONS Public Domainより

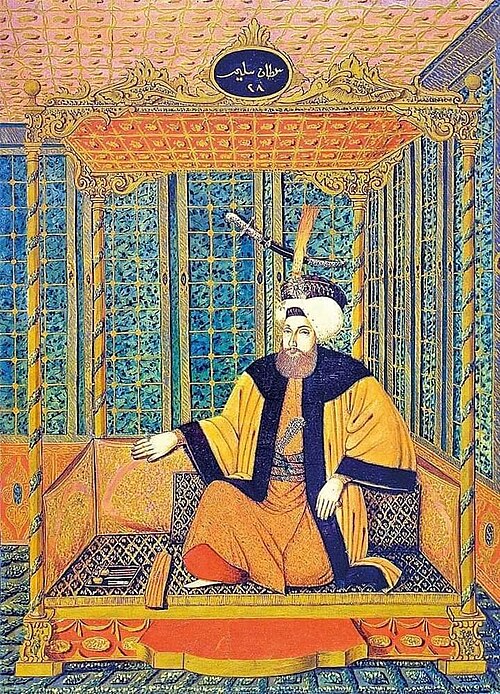

オスマン帝国といえば、かつてはヨーロッパ・中東・北アフリカをまたにかける超巨大な軍事帝国。

でも17世紀後半からは、戦で連敗が続いたり、軍の統率がバラバラになったりと、明らかに軍事力が“昔の強さ”を失っていきます。

どうしてあんなに強かったオスマン軍が、徐々に弱体化してしまったのか?

今回はその理由を、制度、装備、戦術、そして社会の変化まで含めて、まるっと整理していきましょう!

制度疲労と組織の腐敗

軍隊が長く続くと、どうしても出てくるのが“形だけ残って中身スカスカ”問題。

オスマン軍も例外ではなく、徐々に制度そのものが機能しなくなっていきました。

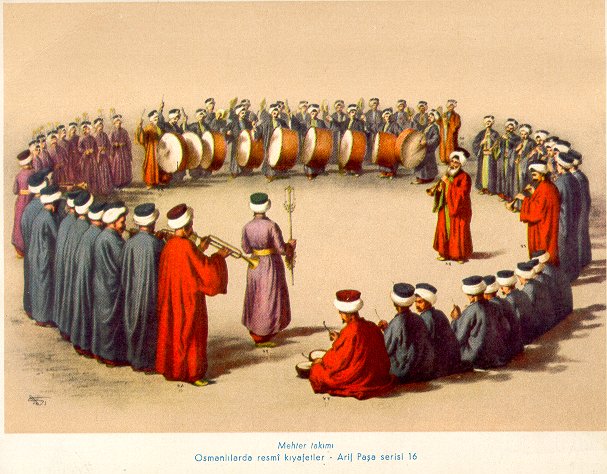

イェニチェリの堕落

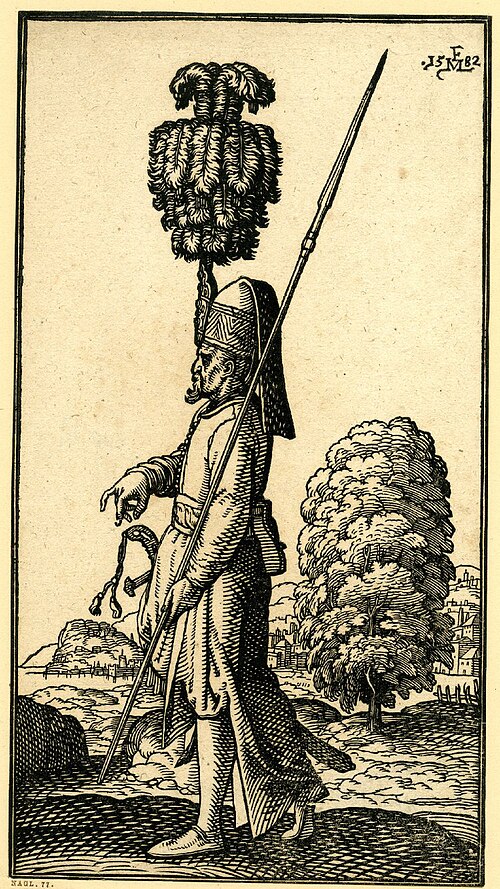

もともとは国家直属のエリート歩兵だったイェニチェリですが、17世紀以降は副業OK・結婚OK・世襲OKとどんどん“普通の市民”化。

戦場に出るよりも、商売や政治に口を出すようになって統率も練度もガタガタになってしまいます。

ティマール制の崩壊

地方の騎兵(シパーヒー)に土地の税収を与えるティマール制も、土地の枯渇や中央集権化によって機能不全に。

兵を出す見返りがないまま制度だけ残って、騎兵の数も質もどんどん低下していきました。

技術と戦術の遅れ

一方でヨーロッパ諸国は、軍事革命と呼ばれるほどの改革を次々に進めていきます。

でもオスマン側は、こうした変化にうまく乗り切れなかったんです。

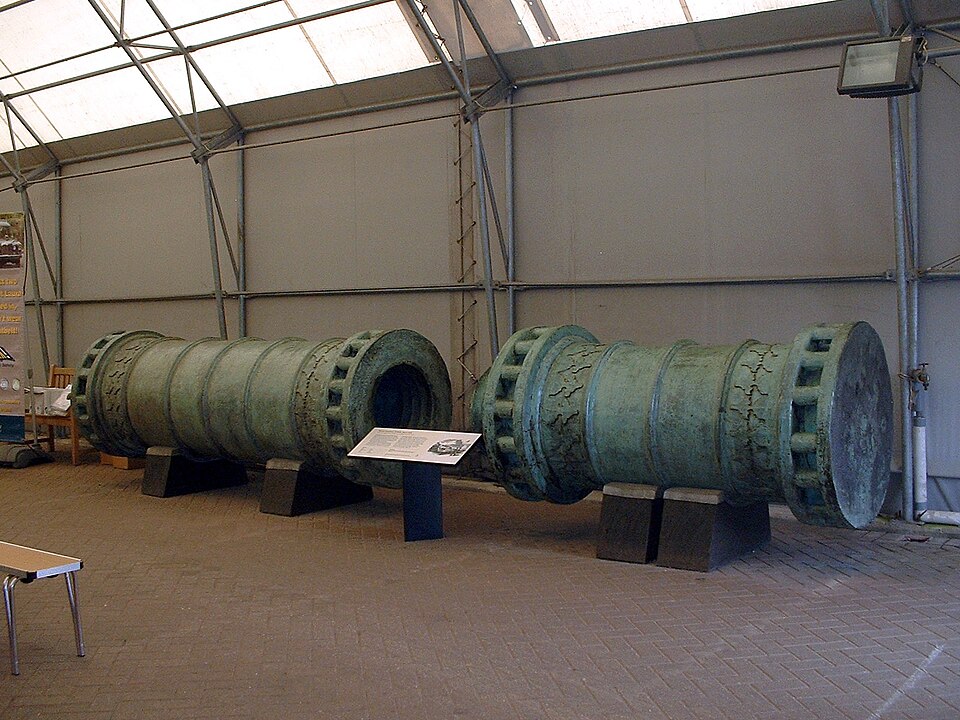

火器の更新が進まない

かつては火薬帝国の先駆けだったオスマン軍も、17世紀以降は火器の軽量化・連射化などの流れに乗り遅れ、ヨーロッパ製の火器に質・量ともに差をつけられるようになります。

戦術が古臭くなった

隊列・砲兵・銃剣などを組み合わせた線形戦術(リニア戦術)を採用した西洋軍に対し、オスマン軍は騎兵突撃+密集歩兵の旧来戦術を引きずっていて、近代戦に適応できず敗戦が増加。

特にウィーン包囲(1683年)の失敗は、その象徴とも言えます。

政治と軍の関係も悪化

軍事力って、政治と切り離せないもの。

でもオスマン帝国では、スルタンの権威低下や官僚機構の腐敗が軍にも影響を与えていきます。

軍の政治介入が常態化

イェニチェリたちは、政争に巻き込まれてはスルタンや大宰相の退位を要求するようになり、もはや戦場より宮廷の方が忙しい存在に。

そのせいで軍のトップも実力よりコネや献金で決まるようになっていきました。

統率の欠如と反乱の多発

統率が効かなくなった軍は、地方で勝手に略奪や反乱を起こすように…。

「敵より味方の軍が怖い」という状態が、民衆にも不安と不信を与えていきます。

外的要因:列強との“実力差”が広がる

中から崩れただけじゃありません。外側の世界があまりに急速に発展してしまったことも大きな要因でした。

西洋列強の「軍事+経済」の進化

フランス、オーストリア、ロシア、イギリス…

これらの国は鉄砲・軍艦・大砲・徴兵制・近代工場といった総合的な力を持ち始め、オスマン軍は一対一では勝てても、国家単位では完全に後れをとってしまいました。

外国顧問頼みの「輸入改革」では限界が

19世紀に入ってからは、ドイツやフランスの軍事顧問団を呼んで改革を試みるものの、根本的な社会構造や教育制度が変わらないままなので、改革も中途半端に。

「制度だけ真似して、魂が入らない」状態が続いたんですね。

オスマン帝国軍が弱体化した理由は、単に戦術が古くなったとか武器が時代遅れだった、というだけじゃありません。

制度の形骸化・指導層の腐敗・社会の変化への無理解――そうした“中の問題”が積み重なり、そこに列強の“外からの圧力”が加わったことで、帝国の軍事力は少しずつ、でも確実に崩れていったんです。

その過程はまさに、巨大国家が静かに弱っていくリアルな歴史そのものでした。