オスマン帝国とプロイセンの関係─軍事の友情と外交の計算

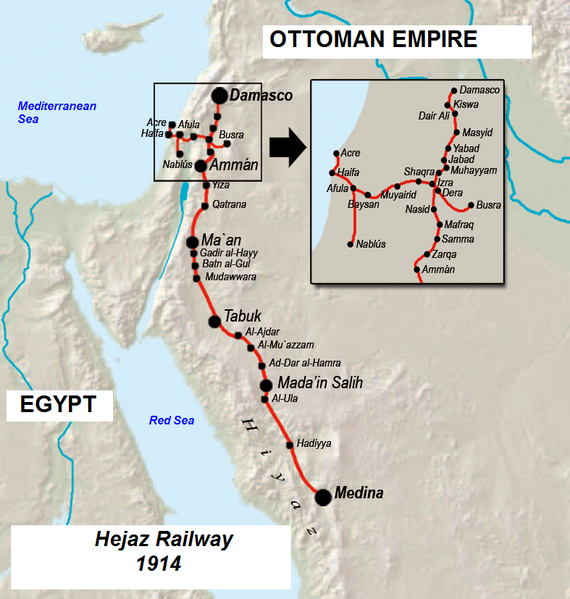

ヒジャーズ鉄道の地図

ドイツの技術援助と資金提供によって建設が進められた、オスマン帝国とドイツの協調関係を象徴する戦略鉄道

出典:User:Attilios, User:Degeefe / GNU Free Documentation License 1.3

一見すると接点がなさそうなオスマン帝国とプロイセン王国。

でも実はこの2国、18世紀後半から19世紀にかけて、「軍事の友情」と「外交の計算」でガッチリ結ばれていた時期があるんです。

お互いに「ヨーロッパで孤立しがち」「列強に囲まれてる」っていう事情を抱えていて、共通の利害から接近していったんですね。

今回は、このちょっと意外な両国関係を、時代背景とともに見ていきましょう!

発端は“孤立してた者同士”の接近

オスマン帝国もプロイセンも、18世紀後半の時点ではヨーロッパ列強の中で微妙な立場にいました。

だからこそ、敵じゃないなら組んだほうが得という打算が働いてくるんです。

フリードリヒ大王がオスマンに注目

プロイセンのフリードリヒ2世(大王)は、ロシア・オーストリアとにらみ合いながら領土を拡大していました。

ちょうどその頃、オスマン帝国もロシアとの戦争(露土戦争)で苦しんでいたため、 フリードリヒは「敵の敵は味方」として、オスマンとの関係強化を狙ったんですね。

オスマンにとっても“ありがたい後ろ盾”

ロシアと戦う中で、オスマンは列強からの支援を渇望していました。

そんな中、プロイセンが武器や軍事顧問の派遣を申し出たことで、「おお、この国ちょっと信頼できそう」と思い始めたわけです。

19世紀には“軍事協力”が本格化

特に19世紀後半になると、オスマン帝国はプロイセン(のちのドイツ帝国)と本格的な軍事協力を進めていきます。

ドイツ式の軍事顧問団がやってくる

ビスマルク時代以降、ドイツはオスマン帝国に軍事顧問団(例:モルトケ)を派遣し、オスマン軍の訓練や近代化を手伝うようになります。 これが後のオスマン軍制改革の重要なベースになっていくんです。

鉄道建設でも連携

有名なのがベルリン〜バグダード鉄道計画。

これはドイツがオスマン帝国内のインフラ整備を支援し、経済的・軍事的な影響力を拡大しようとした動きです。オスマンにとっても、近代化+ドイツとの連携による列強牽制という一石二鳥の施策でした。

第一次世界大戦では“同じ陣営”に

この協力関係は、最終的に第一次世界大戦での同盟へと結びつきます。

ドイツ帝国とオスマン帝国が同盟国に

1914年、オスマン帝国はドイツ・オーストリアとともに中央同盟国として参戦。その背景には、すでに積み上がっていたドイツとの信頼関係と、イギリス・ロシアへの不信感がありました。

でも“友情”はあっても“対等”ではなかった

とはいえ、実際の戦争ではドイツが主導権を握り、オスマン帝国はあくまで“補助戦力”扱いにされることも。ここから見えてくるのは、軍事的な友情があっても、外交の計算では完全に平等じゃなかったという現実でした。

オスマン帝国とプロイセン(ドイツ)の関係は、まさに「軍事の友情」と「外交の計算」のバランスで成り立っていたんです。

お互いに孤立を避けたくて近づき、実利を求めて協力していった――でもそこには、いつも主導権争いと利害の駆け引きがあった。

まさに、国際関係のリアルが詰まった興味深いコンビだったんですね。