ミドハト憲法とは何か②─ギュルハネ勅令との決定的違いとは?

左:アブデュルメジト1世(在位1839–1861)─「ギュルハネ勅令(1839)」を発布

右:アブデュルハミト2世(在位1876–1909)─「ミドハト憲法(1876)」を発布

オスマン帝国の近代化を象徴するふたつの転換点──それがギュルハネ勅令とミドハト憲法です。どちらも「改革」の名のもとに登場した重要な政治文書ですが、じつは性格も目的もまったく違うんです。この記事では、このふたつの違いにしっかり焦点をあてて、オスマン帝国における“近代国家”への道のりをひも解いていきます。

ミドハト憲法の概要

まずは、ミドハト憲法とはどういうものかをざっくり押さえておきましょう。

発布は1876年

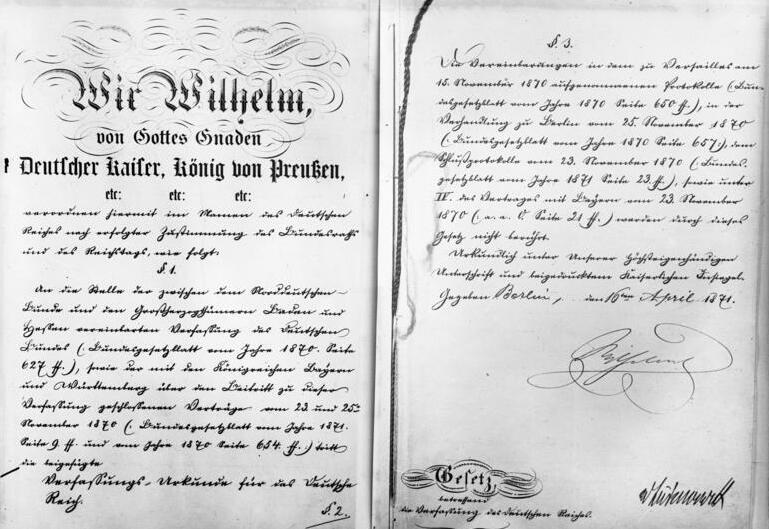

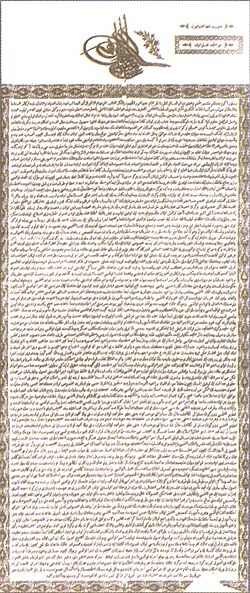

ミドハト憲法は、1876年12月23日にスルタンアブデュルハミト2世の名のもとで公布された、オスマン帝国史上初の成文憲法。フランスやプロイセンの影響を受けたもので、国民の権利や議会制度、行政機構などを体系的に記述していました。

草案作成者はミドハト・パシャ

名前の由来となっているミドハト・パシャは、タンジマート後期に登場した開明的な宰相で、議会制と立憲主義の導入に強くこだわった人物。彼の尽力により、この憲法が短期間で成立したのです。

立憲君主制の導入

最大のポイントは、スルタンの権限を制限し、代議制による政治を取り入れたこと。上下両院からなるオスマン議会が設置され、帝国全体を“法のもとに治める”という近代的な統治構想が初めて打ち出された瞬間でした。

ギュルハネ勅令との違い

それでは、同じ「改革」の旗印を掲げたギュルハネ勅令と、何がどう違ったのでしょうか?

勅令はスルタンの宣言、憲法は国家の法体系

ギュルハネ勅令は、あくまでスルタンの恩恵として公布された宣言文でした。「民を慈しむ君主として改革をします」という道徳的な主張が中心で、制度の裏付けは曖昧。それに対してミドハト憲法は、法的根拠に基づいた拘束力ある統治ルールであり、スルタン自身もその枠内で政治を行うことが求められた点が決定的に異なります。

勅令は理念、憲法は構造

ギュルハネ勅令が説いたのは「生命・財産・名誉の保障」「税制と徴兵制度の整備」といった抽象的理念でした。これに対してミドハト憲法は、議員の選出方法や司法の構成など、政治制度の骨組みにまで踏み込んだ構造改革だったのです。

勅令は国内向け、憲法は国際向けのアピールも

勅令の主な対象はオスマン臣民全体でしたが、ミドハト憲法には列強へのパフォーマンス的な意味もありました。ちょうどバルカン危機やロシアの脅威が高まる中で、帝国が「法治国家である」とアピールする必要があったのです。

違いをどう位置づけるべきか

ふたつの文書の違いを明確に理解すると、オスマン帝国が目指した改革の“進化の段階”が見えてきます。

勅令は出発点、憲法は完成形(未完ではあるが)

ギュルハネ勅令は、オスマン近代化のスタートライン。民衆の権利や法の支配を「約束」する段階でした。一方のミドハト憲法は、そうした理念を国家制度として具現化する試みだったといえるでしょう。

支配の構図が変わる

勅令はスルタンの統治権を正当化するものでしたが、憲法はスルタンの権威を制限するものでした。この違いはまさに、専制から立憲へというパラダイムシフトを象徴しているのです。

実効性の違い

ギュルハネ勅令はその後のタンジマート政策としてある程度実行に移されましたが、ミドハト憲法は発布からわずか2年で停止され、アブデュルハミト2世の独裁体制に吸収されていきます。この点では、理想と現実のギャップも際立っているのです。

ギュルハネ勅令とミドハト憲法の比較表

| 項目 | ギュルハネ勅令 | ミドハト憲法 |

|---|---|---|

| 発布年 | 1839年 | 1876年 |

| 発布者 | スルタン・アブデュルメジト1世 | スルタン・アブデュルハミト2世(実務はミドハト・パシャ) |

| 性格 | 近代化の基本理念を宣言 | 国家の制度化と憲法秩序の確立 |

| 主な内容 | 生命・財産・名誉の保障、課税・徴兵の公平化、法の下の平等 | 議会設置、権利保障、スルタンの権限規定、法治主義の導入 |

| 宗教との関係 | イスラーム国家内での世俗原則の導入 | 宗教に依存しない立憲的制度を明確化 |

| 持続性 | その後のタンジマートに継承される | 2年で停止され、1908年に再施行 |

ギュルハネ勅令はオスマン帝国が「近代化するぞ」と世界に宣言したスタート地点、ミドハト憲法はその宣言を“国家の形”として法制度化したゴールに近いものでした。

どちらも帝国の命運をかけた改革でしたが、理想と現実のギャップに苦しみ、長続きしなかったのが現実。

それでも、このふたつの試みが後のトルコ共和国へとつながる、大きな“政治の種まき”になったのは間違いありません。