オスマン帝国の民族運動史①─民族意識の萌芽と抵抗の始まり

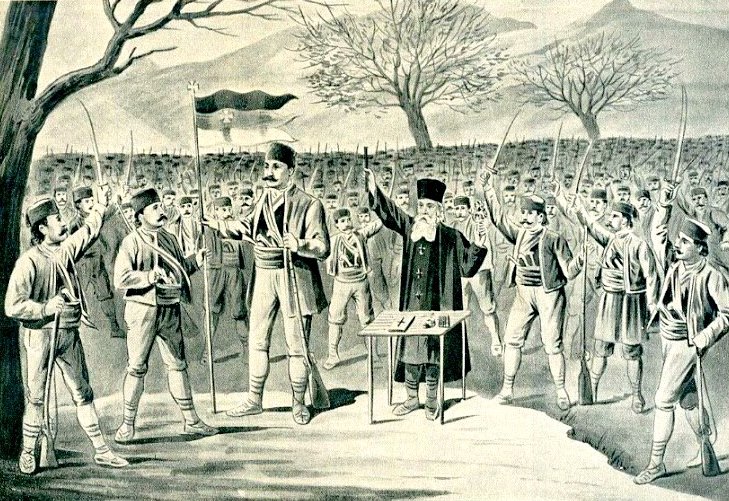

セルビア人の蜂起宣言(1804年)

セルビア・オラシャツの農民や指導者たちが圧政を行うイェニチェリに抗する宣言を行う場面

第一次セルビア蜂起の皮切りとなった

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public Domain

「多民族国家だったオスマン帝国が、なぜ解体に向かったのか?」──その問いをたどる鍵となるのが民族運動の歴史です。とくに19世紀以降、帝国内の各民族が“自分たちこそ一つの国家である”という意識に目覚め、やがて武力や政治闘争という形で抵抗の歴史を紡いでいくことになります。この記事では全三回シリーズの第一弾として、オスマン帝国における民族意識の芽生えと、それに伴う初期の抵抗運動を、時代背景とともにわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

オスマン帝国は多民族国家だった

まずは民族運動が起こる“土台”について確認しましょう。

バルカン・中東・コーカサスの混在

オスマン帝国は最大領域において3大陸にまたがる帝国でした。そこにはトルコ人、アラブ人、ギリシャ人、アルメニア人、セルビア人、ユダヤ人、クルド人など、じつに多様な民族が共存していたのです。

ミッレト制による分離共存

帝国では、宗教ごとにコミュニティを認めるミッレト制度が採られ、各共同体は内部の自治を認められていました。これは一見“寛容”な制度でしたが、逆に言えば帝国が個々の民族を「独立した存在」と見なしていたことにもなり、やがてナショナリズムの温床ともなっていきます。

なぜ民族意識が芽生えたのか

次に、多民族がどうして「独立したい」と考えるようになったのかを探ります。

啓蒙思想とヨーロッパ革命の波

18世紀末以降、ヨーロッパではフランス革命やアメリカ独立戦争に代表されるように、国民国家・自由・民族自決という概念が広まっていきました。オスマン領内の知識人たちもこれらの思想に触れ、やがて「われわれギリシャ人は、ギリシャ人としての国家を持つべきだ」という意識が生まれていったのです。

タンジマート改革の矛盾

1839年以降、帝国は近代化・法の平等を掲げるタンジマート改革を進めましたが、実際にはムスリムと非ムスリムの差別が根強く残り、「口では平等と言いながら、結局われわれは二等民だ」という被支配民族側の不満が噴出しました。皮肉にも改革が民族的自我の覚醒を刺激する結果となったのです。

最初の抵抗運動の火種

こうした意識の高まりが、やがて政治運動・武装蜂起として現れてきます。

ギリシャ独立戦争(1821~1829)

帝国内で初の本格的な独立運動となったのがギリシャ独立戦争。ビザンツ帝国の末裔を自認するギリシャ人たちは、正教会を中心とした民族意識を結集させ、ヨーロッパ列強の支援を受けてついに独立を果たしました。これは他民族にとっても「我々にもできるかもしれない」という希望となったのです。

セルビアの自治獲得

続いてオスマンに対して自治を勝ち取ったのがセルビア。1804年と1815年に二度にわたる反乱が起き、最終的にオスマン宗主権下での自治公国として認められます。ここでも正教会が中核的役割を果たしており、宗教と民族の融合が運動を支えていたのです。

このように、オスマン帝国の民族運動は、「共存」から「自立」へと意識が転じた瞬間から始まりました。次回はその運動がどのように組織化され、帝国を揺るがす存在になっていったかを見ていきます。