オスマン帝国とローマ帝国の比較 ─ 違いと関係を理解しよう

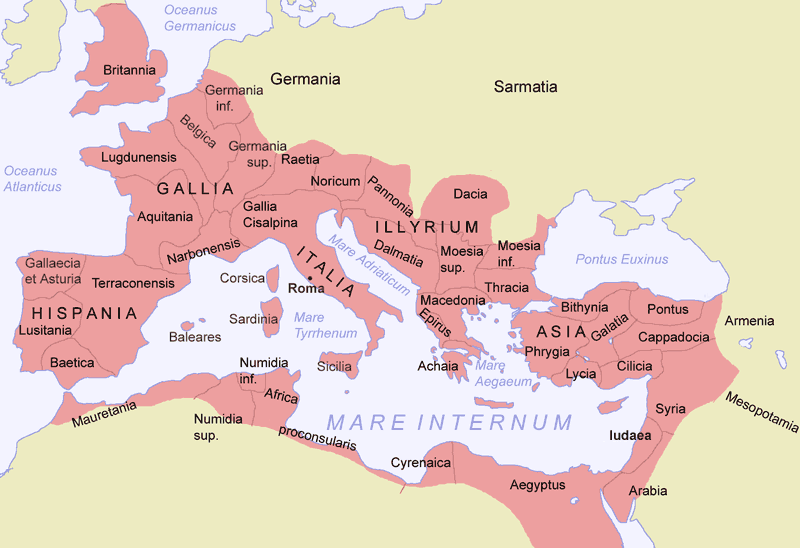

ローマ帝国最大版図(西暦117年)

トラヤヌス帝の治世に達した最大領域、広大な地中海世界を支配。オスマン帝国も最盛期は、ユーラシア東西を貫く領域を有していたが、メソポタミアや北アフリカの広範囲、イベリア半島などは含まれていない。

出典:『Roman_Empire_Map』-by Jani Niemenmaa / Wikimedia Commons CC BY‑SA 3.0より

オスマン帝国とローマ帝国──どちらも「帝国」と呼ばれ、広大な領土を支配し、何百年も続いた超大国。でも、時代も文化も宗教も、実はまったく違う国なんです。

しかもオスマン帝国は、ローマ帝国(特に東ローマ帝国)の“終わり”と“再解釈”に関わる存在としても、とても重要な役割を果たしました。

ここでは、この2つの帝国の違いと関係を、時代・宗教・政治体制などさまざまな視点から整理していきましょう!

両帝国の基本情報

| ローマ帝国 | オスマン帝国 | |

|---|---|---|

| 成立年 | 紀元前27年(アウグストゥス) | 1299年(オスマン1世) |

| 滅亡年 | 476年(西)/1453年(東) | 1922年(スルタン制廃止) |

| 宗教 | 多神教→キリスト教 | スンニ派イスラム |

| 政治体制 | 皇帝+元老院(共和政の名残) | 絶対君主制(スルタン支配) |

| 首都 | ローマ→コンスタンティノープル | イスタンブル(旧コンスタンティノープル) |

| 関係 | オスマンにより東ローマ滅亡 | 東ローマを滅ぼし“新ローマ”を自称 |

どちらも「帝国」として歴史に名を残してはいるけれど、その性格や背景はだいぶ違います。まずはそれぞれの基本情報から確認してみましょう。

ローマ帝国は“西洋文明の原点”

ローマ帝国は紀元前27年、アウグストゥスの即位から始まった古代地中海世界の超大国。法律・軍事・道路網・都市文化など、後世のヨーロッパの「土台」を築いた存在です。

395年に東西に分裂し、西ローマ帝国は476年に滅亡、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は1453年まで続きました。

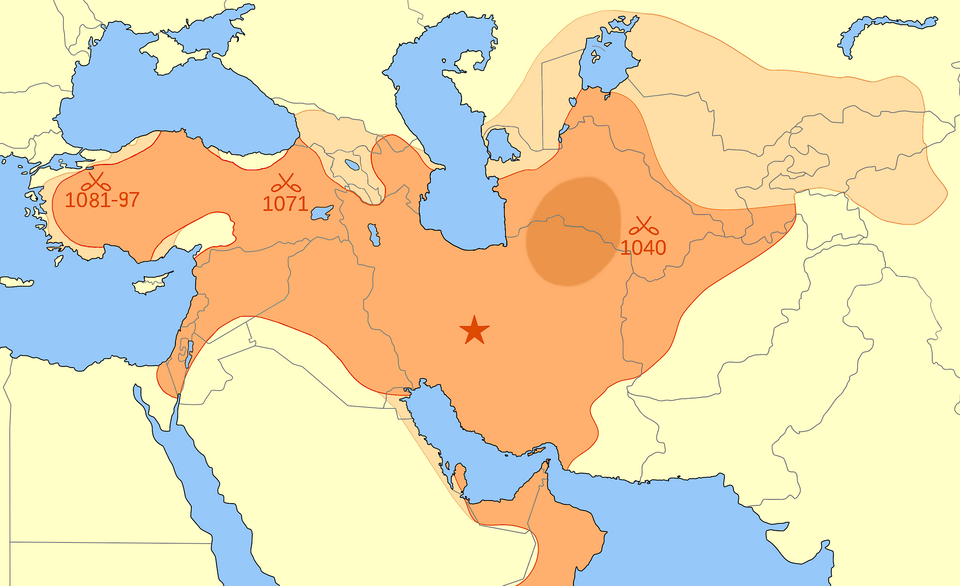

オスマン帝国は“中世から近代へのイスラム帝国”

1299年に小国として誕生し、最終的には東ローマ帝国を滅ぼした帝国。 最大版図は3大陸にまたがり、宗教・軍事・行政の統合国家として、イスラム世界の中心的な存在に。 1922年にスルタン制が廃止され、トルコ共和国へとバトンが渡されました。

違い①:宗教・文化の軸が真逆

ローマとオスマン、どちらも多民族・多文化を抱えていましたが、その根底にある宗教観や文化の方向性はかなり違っていました。

ローマ帝国はキリスト教の拠点へと変化

もともとは多神教(ローマ神話)でしたが、4世紀にキリスト教が国教化。 以後、ヨーロッパのキリスト教文化の中心として機能し、ローマ教会や教皇権の基盤をつくりました。

オスマン帝国はスンニ派イスラムの中心

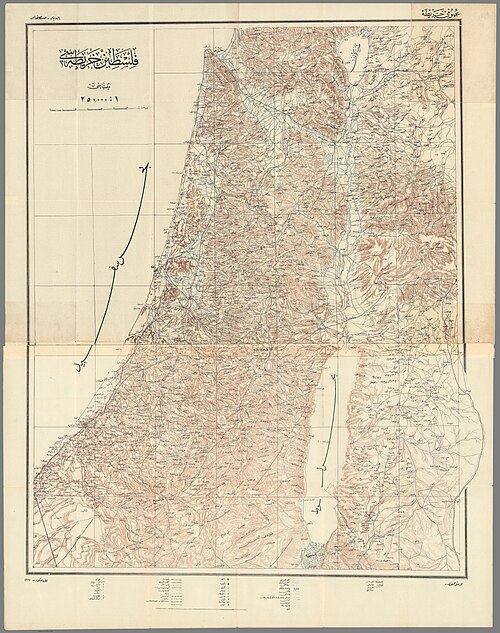

オスマン帝国はスンニ派イスラムを国家の公式宗教とし、スルタンが16世紀以降カリフ(イスラム共同体の長)も兼任。 同時に、キリスト教徒やユダヤ教徒にもミッレト制度で宗教的自治を認め、比較的柔軟に共存させていました。

違い②:政治体制と国家モデル

どちらも「皇帝」がいる帝国でしたが、その仕組みや役割には大きな差があります。 オスマンはより宗教と一体化した絶対王政、ローマは法と元老院の伝統を引きずる複雑な構造でした。

ローマは“元老院×皇帝”のハイブリッド

皇帝が支配するとはいえ、共和政の名残である元老院(セナトゥス)の存在や、市民階級の影響力が残っていました。 皇帝も「プリンケプス(市民の第一人者)」としての顔を持ち、形式的には市民国家の延長線上だったとも言えます。

オスマンは“スルタン=神の代理人”モデル

スルタンは軍・法律・宗教の全権を握る存在であり、その権威はイスラム法とウラマー(宗教学者)によっても支えられていました。 世襲制で、王子の間に内戦を防ぐための兄弟殺し制度なども存在。 「皇帝の身体=国家」という絶対君主制の典型例です。

両帝国の関係性

両者の関係で最も重要なのは、ローマ帝国(東ローマ)の滅亡にオスマン帝国が関わったという歴史的事実です。

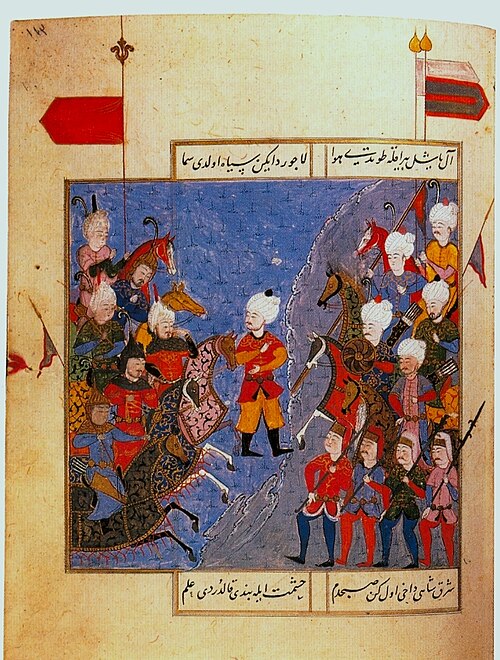

1453年、コンスタンティノープルの陥落

オスマン帝国第7代スルタンメフメト2世がビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを攻略。 これにより東ローマ帝国(ローマの正統な後継者)の歴史に終止符が打たれました。 ここが、「中世の終わり」と「近世の始まり」とも言われる超重要ターニングポイントです。

オスマンは“新しいローマ”を自称

その後、オスマン帝国はコンスタンティノープルを「イスタンブル」と改名し、首都に設定。 イスラム国家でありながら、ローマ帝国の後継的イメージを取り込み、スルタンは「ルーム(ローマ)の皇帝」とも名乗るようになります。 これにより、東西の帝国の歴史が静かに接続されたとも言えるのです。

オスマン帝国とローマ帝国は、時代も宗教も違う存在ながら、歴史のバトンを受け取ったように接続しているところが実に面白いポイントです。 古代から中世、そして近世へ――その流れの中心に、両帝国は確かに存在していました。