第12代スルタン《ムラト3世》とは何した人?

─宦官政治とハレム拡大に翻弄されたスルタン─

ムラト3世(Murad III, 1546–1595)

出典:Belli değil / Wikimedia Commons Public domain

ムラト3世の基本情報

| 在位 | 1574年~1595年 |

|---|---|

| 出生 | 1546年7月4日 |

| 死去 | 1595年1月15日 |

| 異名 | 詩人スルタン |

| 親 |

父:セリム2世 |

| 兄弟 | アブドゥッラー、オスマン、シェフザーデ・メフメトなど(早世) |

| 子供 | メフメト3世、マフムト、ムスタファ、アフメト ほか多数 |

| 功績 | サファヴィー朝との戦争を再開し、カフカス方面を制圧。宮廷文化を保護し、自らも詩作を行ったが、後宮政治が強まり政治の混乱も進んだ。 |

| 先代 | セリム2世 |

| 次代 | メフメト3世 |

オスマン帝国って、スルタンが軍馬を駆って戦場を突き進む──そんなイメージが強いかもしれません。でも、時代が進むにつれ、そんなヒロイックな皇帝像はだんだんと変わっていくんです。戦場よりも後宮、剣よりもペン、そうしたものに心を寄せるスルタンたちが現れてくるわけですね。

その代表格といえるのがムラト3世(1546 - 1595)!

この記事では、スレイマン大帝の孫にあたるムラト3世の人物像と、彼が統治した激動の後期16世紀にどんな役割を果たしたのかを、わかりやすくかみ砕いて解説します。

生涯と死因

ムラト3世の治世は、オスマン帝国が外では戦争、内では官僚と後宮の圧力に揺れていた、まさに変動期でした。

スレイマンの血を継ぐ皇子

ムラト3世は、父セリム2世と、母ヌールバヌー・スルタンとの間に生まれた皇子。つまり、あのスレイマン1世の孫ということになります。即位前はマニサの知事として経験を積み、1574年、父セリム2世の死にともないスルタンに即位。

ところがこの即位にはひと波乱あって、異母兄弟を即座に処刑してしまうんです。皇位継承における“兄弟殺し”の伝統が、ここでも発動したわけですね。

心労と病に満ちた晩年

治世後半は、戦争と財政難、政治混乱が重なり、ムラト3世の心身を大きくすり減らしていきました。しかも後宮内の女性たち(特に母ヌールバヌーや妃サフィエ)が政治に口を出し、スルタンの威信は徐々に弱まっていきます。

最期は1595年、イスタンブルのトプカプ宮殿で心臓発作により亡くなりました。享年49歳──ストレスまみれのスルタン生活だったことは想像に難くありません。

性格と逸話

ムラト3世の人物像は、ちょっと繊細で感情豊かなタイプ。好戦的というより、むしろ内向的な文化人肌でした。

詩作と信仰に傾倒

ムラト3世は詩人スルタンとして知られています。自ら詩を詠み、宗教的な書物にも関心を示しました。とくにスーフィズム(イスラム神秘主義)に心を寄せ、多くの神秘主義者たちと交流があったともいわれます。

こうした精神世界への関心は、彼の政策や文化保護にも影響を与えていきます。

後宮での生活と多産ぶり

逸話として有名なのが、ムラト3世の驚異的な子だくさん。なんと100人以上の子どもをもうけたという説もあるほど。妃サフィエ・スルタンとの間に生まれた息子が、次のスルタンメフメト3世です。

しかしこの“後宮生活の充実”が、政治からの距離を生む要因にもなってしまい、しばしば「後宮に支配された皇帝」と皮肉られることもあります。

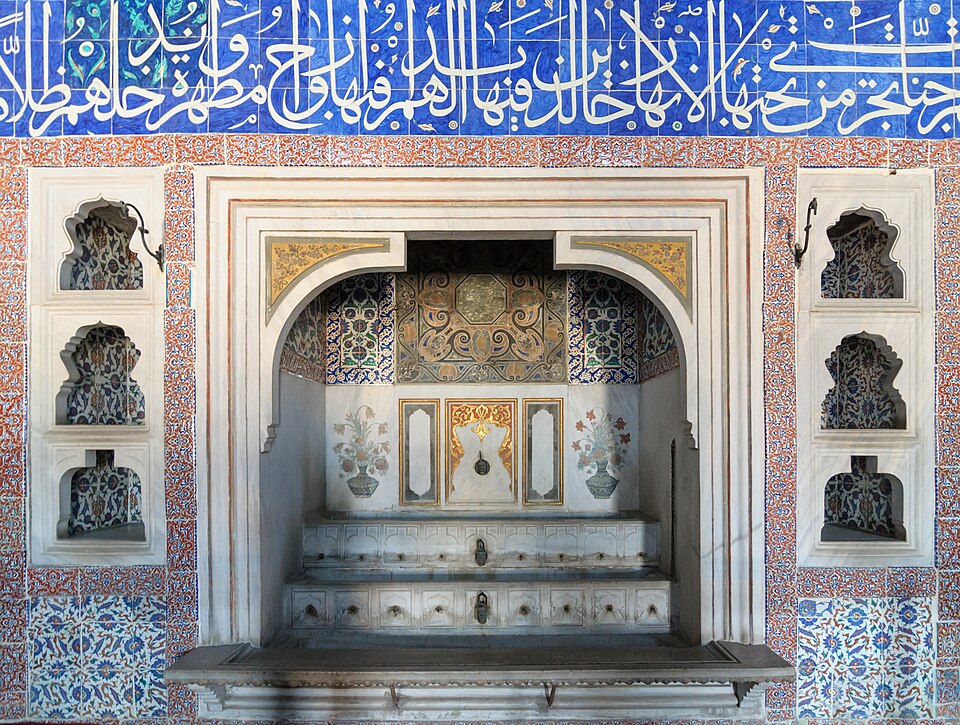

トプカプ宮殿・ムラト3世のハレム

ムラト3世の治世にはハレムの規模と影響力が拡大し、後宮政治が国家運営にも影を落とすようになった

出典:『Fontaine_chambre_Murad_III_harem_palais_Topkapi』-by Myrabella / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

功績と影響

ムラト3世の時代、オスマン帝国は軍事・経済・文化の面で転換期を迎えていました。果たして彼は何を残したのでしょう?

長期戦争と対外拡張の継続

まず大きな動きとして挙げられるのが、対ペルシア戦争(サファヴィー朝)と対ハプスブルク戦争の継続です。特に東方戦線では、アゼルバイジャンやタブリーズをめぐる攻防が続き、軍事的にも人的にも多大なコストがかかりました。

このように「戦争は続けるけど決定打はなし」という、泥沼化の様相を呈していたのがムラト3世時代の特徴です。

文化保護と建築事業の拡大

一方でムラト3世は、文化事業に熱心だったスルタンでもありました。とりわけ宮廷詩人や書道家、建築家への庇護が強化され、芸術の保護者としての一面が光ります。

また、モスクや神学校(メドレセ)の建設も盛んに行われ、宗教施設の整備が都市景観に与えた影響は大きかったといえるでしょう。

ムラト3世って、ぱっと見は優柔不断なインドア派って感じだけど、意外と繊細で教養もあって、ちゃんと“文化で国を支えよう”としてたんですよね。戦争の時代に、そういうバランス感覚を持っていたって、けっこうすごいことだと思いませんか?