オスマン帝国が締結した条約一覧

オスマン帝国の歴史って、戦争のイメージが強いかもしれませんが、戦いがあれば当然、条約もついてきますよね。むしろこの帝国、軍事力で押して外交で固めるのが超得意だったんです。

オスマン帝国が600年以上も続いたのは、力ずくじゃなくて、ちゃんと交渉のテーブルでも存在感を発揮していたから。

この記事では、そんなオスマン帝国が結んだ主要な条約を時代順に紹介していきます!「勢いあるときは有利条約」「衰退期には不平等条約」っていう流れにも注目です。

前期 ─ 拡大と安定のための条約(15~16世紀)

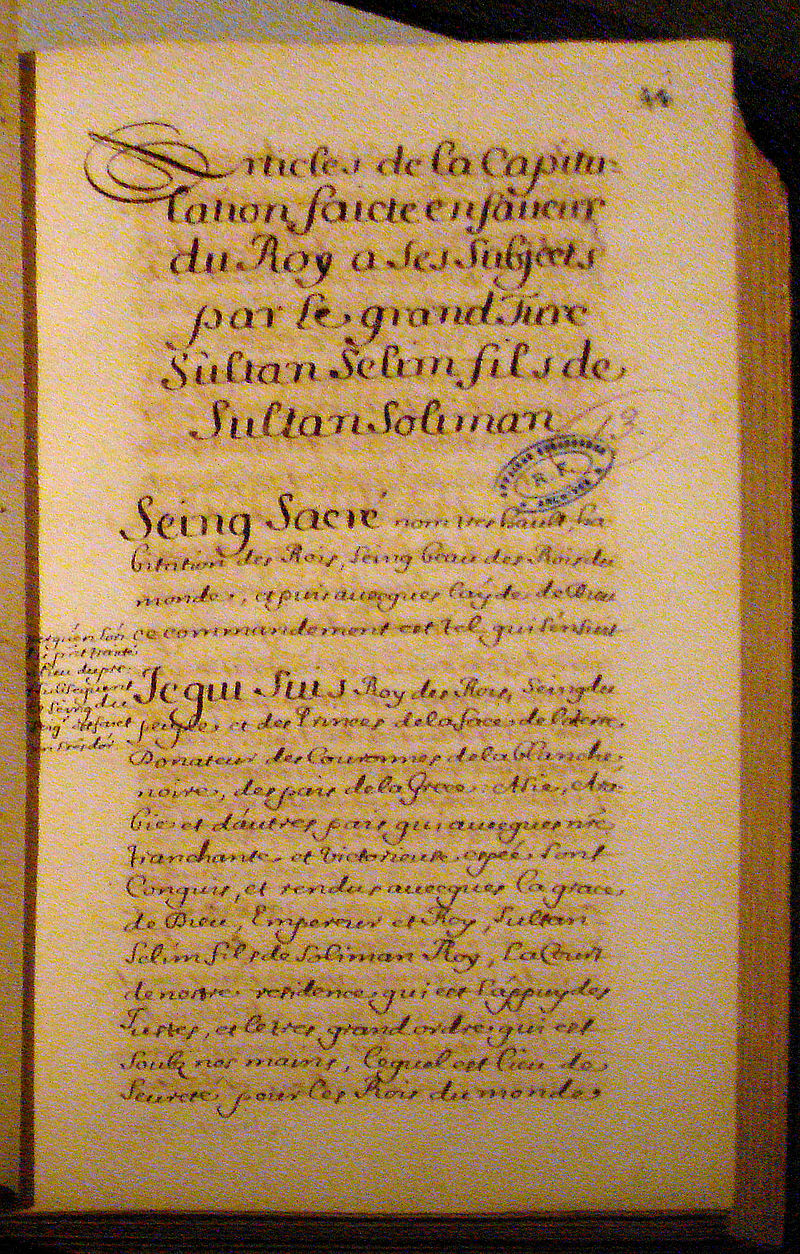

カピチュレーション文書写し(1569年)

フランス王シャルル9世とオスマン帝国のセリム2世の間の貿易特権に関する取り決めを記す

出典:『16th_century_copy_of_the_1569_Capitulations_between_Charles_IX_and_Selim_II』-by Uploadalt / Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

この時代のオスマン帝国って、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで領土を広げていた頃。そんな中で結ばれた条約の多くは、オスマン側が主導権を握った強気な内容が目立ちます。

それと同時に、ヨーロッパとの“はじめての国際外交”がスタートした時代でもあるんです。条約って聞くと戦争終結の紙切れみたいなイメージがあるかもしれませんが、この頃の条約はもっと野心的で、戦争・外交・商業ぜんぶひっくるめた「拡大の道具」だったんですね。

1444年:ヴァルナ条約

まず登場するのが、1444年にポーランド王ヴワディスワフ3世とオスマン帝国(ムラト2世)との間で結ばれたヴァルナ条約。

もともとキリスト教側が「ひとまず和平しとこっか」ってことでオスマンと話をつけたんですが、これ、結局すぐ破られちゃいます。ヨーロッパ側があっさり裏切って、十字軍がまた攻めてくるんです。

その結果起きたのが「ヴァルナの戦い」。この戦いでオスマン側がバッチリ勝利して、和平の話は完全に吹き飛びました。条約そのものは一瞬で反故になっちゃいましたが、「オスマンって、意外と強いぞ…!」という印象をヨーロッパ中に植えつけることになります。

1536年:カピチュレーション(通商特権)

そしてお次は1536年。時の皇帝スレイマン1世と、フランス王フランソワ1世との間で結ばれたのが、いわゆるカピチュレーション、つまり「通商特権」の条約です。

この条約、ちょっと変わっていて戦争のための条約じゃなくて、商売と外交がセットになった契約なんです。

フランス商人はオスマン帝国内で自由に商売してOK!関税も免除!…という超オイシイ条件。その代わり、フランスはスペイン(=カール5世)と対立していたので、オスマンと「敵の敵は味方」って関係を築くことになります。

つまりこれ、外交の場で“経済カード”を先に切ったパターン。

「戦争しなくても得をする」っていう、新しいスタイルの条約だったんです。

ここまでで注目したいのが、オスマン帝国が条約を使って「自分たちが主役だよ」ってアピールしていたこと。とくにフランスとのカピチュレーションは、のちの時代に西欧列強が中東やアジアに突きつけてくる「不平等条約」のひな型になります。

当時のフランスにとっては「ありがたい恩恵」だったけど、オスマン側にとっては「徐々に首が締まる始まり」でもあったわけですね。最初は「うちに来てくれてありがとう!」のつもりでも、時代が進むにつれて外国に主導権を握られてしまう状況が増えてくるんです。

外交デビューしたオスマン帝国

というわけで、15~16世紀の条約たちは、オスマン帝国の国際舞台デビューでもありました。戦争だけじゃなく、商売・交渉・同盟といった“外交ツール”をどんどん活用していくようになるんです。

オスマンが「軍事帝国」から「外交帝国」へと進化していく――その第一歩が、この前期の条約たちだったんですね。

中期 ─ 領土争いの調整条約(17~18世紀)

カルロヴィッツ条約の締結場面(1699年)

カルロヴィッツ(現セルビアのスレムスキ・カルロヴツィ)で行われた和平条約の交渉風景を描いた版画。この条約でオスマン帝国は多くの領土を失った。

出典:Unknown German artist from the Low Countries / Wikimedia commons Public Domain

17世紀から18世紀にかけてのオスマン帝国は、かつての勢いを徐々に失いながらも、ヨーロッパ列強と粘り強く交渉を続ける時期に入ります。

この時代の条約は、オスマンが一方的に主導するというよりも、戦争の結果をどう受け入れるか、どう着地させるかをめぐる“調整型の外交”がメインになってきます。

ようするに、勝ち負けがはっきりする時代になってきたんですね。

1699年:カルロヴィッツ条約

この条約は、いろんな意味でオスマン帝国にとって大きなターニングポイントです。

きっかけは「大トルコ戦争」。オーストリア・ヴェネツィア・ポーランド・ロシアといった“ヨーロッパ連合チーム”に押されてしまい、ハンガリーの大部分をオーストリアに明け渡すという、かなり厳しい内容の条約を結ばされます。

それまでは「オスマン=拡大する帝国」っていうイメージだったのに、ここで一気に“後退する帝国”って認識に変わったんです。

まさに「帝国の反転」がはっきり表れた一件ですね。

1718年:パッサロヴィッツ条約

カルロヴィッツのあとも戦いは続きます。今度は1718年、またまたオーストリアとぶつかって結ばれたのがパッサロヴィッツ条約。

ここではセルビア北部がオーストリアに渡されることになります。しかもこの頃になると、戦争に勝って領土を広げるというよりも、「なんとかこれ以上失わないように」という守りの外交になってきてるんです。

つまり、相手の勢いを受け止めて、どこかで手打ちをする――そんな“大人の妥協”みたいな外交スタイルに変わってきたわけですね。

1774年:キュチュク・カイナルジャ条約

そして、オスマンにとって最大級のショックだったのがこの条約。

舞台はロシアとの戦争(露土戦争)で、負けたオスマン帝国はクリミアの独立を認めるほか、黒海の航行権やロシアによる正教徒保護の権利まで差し出す羽目に。

いわば、「表向きは独立、でも実質ロシアの言いなり」という状態を生み出してしまったんですね。

この条約によって、オスマンの内政や宗教政策にまでロシアが口を出す口実ができてしまい、のちの“ロシアの南下政策”のきっかけにもなります。

たしかにこの時代、オスマン帝国は押されっぱなしに見えます。でもここで忘れちゃいけないのが、それでも帝国は崩壊してないということ。

むしろ、条約を結びながらなんとか維持しようとしたオスマンの“しぶとさ”が光る時代でもあります。

調整条約を重ねて、自分たちの立ち位置を守ろうとする姿勢は、まさに“老練な外交帝国”の面目躍如だったんですね。

後期 ─ 不平等条約と崩壊へのカウントダウン(19~20世紀)

セーヴル条約(1920年)の領土割譲地図

第一次世界大戦後、オスマン帝国が連合国に大幅に領土を割譲された様子を示す

出典:Luisao Araujo / Wikimedia commons CC BY‑SA 4.0

19世紀に入ると、これまでとは空気がガラッと変わります。

それまでのオスマン帝国は、戦争に負けても「なんとか立て直すぞ」という気概がありましたが、ここから先は違います。

条約という名の“棍棒”が、帝国を支える背骨に次々振り下ろされていくんです。つまり立とうにも物理的に立ち上がれない状況に徐々に追い込まれていく。

その背景には、ヨーロッパ列強の力が圧倒的に強くなったことと、オスマン帝国の内部で経済や政治の弱体化が進んでいたことがあります。もはや「対等な交渉」ではなく、押しつけられる条約にサインするしかない状況になっていたんですね。

1838年:英土通商条約(バルタリマーン条約)

この条約は、一見すると「自由貿易を広げるための近代的な取り決め」に見えるかもしれません。でも中身をよく見ると、オスマン側が完全に不利な内容なんです。

イギリス商人はほぼ無制限にオスマン帝国で商売ができるようになり、関税もオスマン側の自由に引き上げられないという制限つき。

つまり、オスマン帝国の経済政策は自分たちで決められなくなったということ。

この瞬間から、オスマン帝国は経済的に“主権を持たない国”への道を歩み始めることになります。

1878年:ベルリン条約

続いては、露土戦争のあとに結ばれたこの多国間条約。

ロシアの影響拡大を警戒したイギリス・ドイツ・オーストリアが主導して、オスマン帝国の動きを“調整”してくるんですが……

実態は、領土の切り売りに近いものでした。

ボスニアはオーストリアに管理され、バルカン半島の影響力も大幅に後退。

この頃にはもう、帝国の領土は“国際会議の交渉材料”にされていて、現地の意志もオスマンの意志も無視されがちになっていたんです。

1920年:セーヴル条約

そして、第一次世界大戦の敗北後――オスマン帝国にとどめを刺すような条約が登場します。それがセーヴル条約。

内容はまさに帝国のバラバラ解体図。

アナトリアは分割され、イギリス・フランス・イタリアが中東を山分けし、アラビア半島の支配も失われていきます。

ここまでくると、もはや「帝国」の姿はどこにも残っていません。

ただし、この条約はムスタファ・ケマル(後のアタテュルク)を中心とする勢力の反発によって破棄され、実際には発効しませんでした。

1923年:ローザンヌ条約

最後の舞台に登場するのが、トルコ共和国と列強が改めて結んだこのローザンヌ条約。

オスマン帝国の条約としてはカウントされませんが、帝国の終わりとトルコ国家の始まりをつなぐ架け橋のような存在です。

ここではセーヴル条約を白紙に戻し、現在のトルコ領が国際的に認められることに。ようやく、「一方的に押しつけられる条約」から脱することができたんですね。

後期に結ばれた数々の条約を見ていくと、オスマン帝国が「少しずつ崩れていく」過程がよくわかります。

しかも、その崩壊は戦争だけじゃなく、紙に書かれた“約束”によって進められていたんです。

条約は、ただの文書じゃありません。それは時代の空気を映す鏡であり、国家の運命を決める分岐点でもあるんです。

オスマン帝国が最後にたどり着いたのは、そんな条約の重みに押しつぶされた終着駅だったのかもしれません。

オスマン帝国が結んできた条約を時系列で見ると、力があるうちは「主導する側」、衰えると「譲歩させられる側」という、歴史の厳しさが見えてきます。

でもその中でも、オスマンはうまくバランスを取りながら、何百年も国を保ち続けてきた――

だからこそ、条約を通じてその“交渉術のしたたかさ”にも注目してみてほしいんです。