オスマン帝国の重要人物たち

オスマン帝国の歴史=皇帝の歴史と思いがちですが、実はそれだけじゃありません。

帝国を600年以上も支え続けたのは、スルタンだけではなく、政治・軍事・宗教・文化・外交など各分野で活躍した名もなきキーパーソンたちの存在があったからこそ。

この記事では、オスマン帝国を動かし、彩った皇帝以外の重要人物たちを、分野別にわかりやすく紹介していきます!

「えっこの人、そんな影響力あったの!?」と驚くような人物が続々登場しますよ。

政治・行政 ─ 皇帝を支えた“影の宰相”たち

オスマン帝国の政治は、スルタン1人で決めていたわけじゃありません。実務を支えていたのは、優れた大宰相(ヴェジール)たち。中でも歴史に名を刻んだのがこの3人です。

ソコルル・メフメト・パシャ(1506–1579)

スレイマン1世・セリム2世・ムラト3世という3代の皇帝に仕えた名宰相。バルカン出身の改宗ムスリムで、長年にわたり帝国の実権を握っていたほどの政治家です。 彼の在任中、スエズ運河やドナウ・ライン運河などの大構想が企画され、帝国の中央集権化が一気に進みました。特に外交面では、ヴェネツィアやポーランドとの条約締結など巧みな手腕を見せ、帝国の安定に大きく貢献しました。ただし晩年には政敵も増え、失脚を企てる動きも強まっていきます。最終的に宮廷内の陰謀の渦中で暗殺され、波乱の生涯を閉じました。

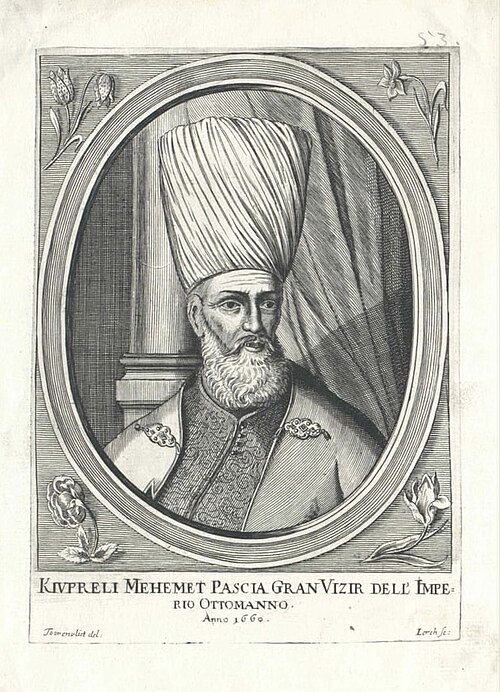

キョプリュリュ・メフメト・パシャ(1578–1661)

17世紀に登場した“キョプリュリュ家”の創始者。荒れていた帝国の財政や軍事を立て直し、息子・孫にも宰相職を継がせたことから、「宰相の名門家系」として知られています。オスマン帝国後期における数少ない“復活の兆し”は、この人の手腕が土台となっていました。彼の政治手法は強権的で妥協を許さず、反抗する者は容赦なく粛清しましたが、それがかえって統治の安定をもたらしたともいわれます。また、外征でも成果を挙げ、ハプスブルク家との戦いでは帝国の威信を示す一因となりました。

ダマト・イブラヒム・パシャ(1660–1730)

18世紀初頭、「チューリップ時代(ラーレ・デヴリ)」と呼ばれる平和と文化の開花期を支えた大宰相。芸術・建築の保護政策や外交での宥和路線を進め、欧化政策の先駆けとも言える存在です。

パリ駐在大使の派遣など、西洋との本格的接触を進めた初期の立役者でもありました。一方で、贅沢を極めた宮廷文化は民衆の不満を招き、最終的にパトロナ・ハリルの乱が勃発。その混乱の中、彼は失脚し処刑されてしまいます。それでも「文化と外交を両立させた稀有な政治家」として、今も記憶に残っています。

軍事・戦略 ─ 戦場で帝国を広げた名将たち

「オスマン=軍事国家」のイメージにふさわしく、多くの名将たちが歴史に名を残しています。中でも代表的な3人をご紹介。

バルバロス・ハイレッディン(1478–1546)

地中海最強と呼ばれた海賊出身の提督で、のちに帝国の海軍大提督(カプタン・パシャ)へ。地中海をイスラムの海に変えた男として、今もトルコで国民的英雄です。

1538年のプレヴェザの海戦でスペイン=ヴェネツィア連合艦隊に勝利したことで、オスマン帝国の海上覇権が確立しました。その戦術は機動力と地理の熟知を活かしたもので、連合艦隊を翻弄しました。加えて、北アフリカ沿岸の諸都市を掌握し、海上交易の要所を支配。彼の活躍により、オスマン海軍は黄金時代を迎えることとなりました。

マフムト・シェヴケト・パシャ(1856頃 – 1913)

オスマン帝国末期の軍人・政治家で、近代化軍事改革と立憲主義運動に深く関わった重要人物です。理想主義より現実主義を志向した実務家として知られ、1913年に暗殺されるまで、帝国の運命を左右する局面で活躍しました。彼はとくに、青年トルコ人による第二次立憲制復活を軍事面で支援したことで知られています。首都の治安維持にも努めましたが、政敵との対立が激化。最終的には政治的陰謀の犠牲となり、暗殺というかたちでその生涯を終えました。

宗教・法学 ─ 精神と制度の支柱を築いた知識人たち

イスラム国家としてのオスマン帝国は、法と信仰も非常に重視されていました。その方向性を決定づけたのが、優れたウラマー(法学者)たちです。

エブスード・エフェンディ(1490–1574)

スレイマン1世に仕えたシェイフ・イスラム(最高宗教権威)。スルタン法(カーヌーン)とイスラム法(シャリーア)を調和させた法体系を整備し、帝国の法治体制の礎を築いた人物です。

彼の存在によって、宗教と国家の関係が制度的に整理され、長期安定につながりました。

ケマールパシャザーデ(1468–1534)

セリム1世に重用されたウラマーで、哲学・法学・歴史にわたる幅広い著作を残しました。とくにイスラム法の理論的整備に貢献し、エジプト征服後の統治にも関与。

彼の理論は、オスマン帝国の宗教的正統性を補強する思想的支柱となりました。詩作や神学にも通じ、知識人としての名声は帝国内外に響いていました。とりわけ、スンナ派の枠組みを固めるうえでの彼の議論は、後の法学者たちに多大な影響を与えます。知と信仰を結ぶ学者として高く評価される存在でした。

文化・芸術 ─ 宮廷に花を咲かせた創造者たち

オスマン帝国は、軍事だけじゃなく文化大国としても名を馳せました。モスク、詩、書道、料理…その裏には、こんな才能たちの姿がありました。

ミマール・スィナン(1489–1588)

オスマン建築の巨匠。スレイマン1世に仕え、スレイマニエ・モスク(イスタンブール)、セリミエ・モスク(エディルネ)など多数の代表作を残しました。

「イスラム建築のレオナルド・ダ・ヴィンチ」と呼ばれることもある、空間と光を操る天才です。彼の設計は、壮麗さと機能性を兼ね備え、帝国の威信と信仰の精神を体現していました。特にセリミエ・モスクは、彼自身が「最高傑作」と認めた作品で、空間構成と構造美の融合において建築史上の金字塔とされています。

バキ(1526–1600)

オスマン宮廷詩人の代表格。「詩のスルタン」と呼ばれた存在で、ペルシャ詩の影響を受けつつもオスマン語文学を格調高く確立。 宮廷文化の洗練に大きく貢献し、トルコ文学の礎を築いた人物の一人です。その詩は恋愛や自然の美を華やかに詠みあげ、しばしば皇帝たちからも賞賛されました。とくにスレイマン1世との親交が知られ、文学と政治が交差する宮廷文化の象徴的存在としても記憶されています。

ネディム(1681–1730)

18世紀オスマン詩壇を代表する詩人であり、とくにチューリップ時代の文化と精神を体現する存在とされています。

彼の詩風は、従来の重厚な宮廷詩とは違って、世俗的・享楽的・感覚的で、イスタンブール的都市文化の美を歌った点で革新的でした。愛、酒、美、自然、そして都市の快楽を主題にした詩を数多く残しています。その作風は庶民の感性にも近く、形式に縛られない自由な表現が魅力でした。チューリップ時代の爛熟とともに脚光を浴びましたが、パトロナ・ハリルの乱以後の混乱で悲劇的な最期を迎えます。享楽と儚さを併せ持つ詩人として今も語り継がれています。

女性たち ─ ハレムを動かした“裏の主役”たち

女性もまた、ただの“後宮の飾り”ではありません。時には政治に、外交に、宗教に深く関与した歴史的な女性たちがいました。

ロクセラーナ(1505頃–1558)

スレイマン1世の寵妃。ウクライナ出身のキリスト教徒から皇妃へと上りつめた異色の経歴を持ち、慈善事業や建築支援にも関わり、政治にも強い影響力を発揮しました。ハレムの制度改革を進めた存在としても知られています。彼女の登場によって、皇帝の母系による権力継承の流れが強まり、のちの「女性の天下(カドゥンラル・スルタンルグ)」の先駆けとなりました。ハレムを政治の舞台に変えた先駆的存在として、歴史に名を刻んでいます。

キョセム・スルタン(1589–1651)

皇帝アフメト1世の妻で、17世紀の“女性の支配時代”を代表する人物。スルタンの母として、数代にわたる皇帝の政治に介入し、実質的な宰相のように国政を動かした稀有な女性政治家でした。慈善事業や宗教施設の建設にも尽力する一方、宮廷内の権力闘争に巻き込まれ、晩年には政敵によって殺害されるという波乱の末路を辿ります。それでもオスマン帝国史上、最も影響力のあった女性の一人とされています。

オスマン帝国という超巨大国家を、600年も回し続けるのは皇帝ひとりの力では不可能でした。

政治の舵を取る宰相たち、戦場を駆けた軍人たち、精神を支えた学者たち、そして文化を彩った創作者たち――

そういった“もうひとつの主役たち”が集まって、あの巨大な歴史がつくられたんですね。