オスマン帝国の勅令・憲法一覧

オスマン帝国は、その600年に及ぶ歴史のなかで、時代ごとに異なる統治スタイルと法体系を発展させてきました。とりわけ注目すべきなのが、イスラーム法と並行して機能したカーヌーン(勅令法)の存在、そして19世紀のタンジマート改革にともなう近代化法令群、さらにはオスマン帝国憲法といった立憲政治への模索です。

これらの法制度の変遷は、単なる政治技術の話にとどまりません。帝国がどのように異民族・異教徒を統治し、近代化の荒波をどう乗り越えようとしたのか、その試行錯誤の痕跡ともいえるのです。

今回は、オスマン帝国をかたちづくった主要な勅令・憲法を3つの時期に分けて、わかりやすく整理していきます。

カーヌーン(勅令法)

征服王メフメト2世の肖像(16世紀頃)

カーヌーン(勅令法)を定め、帝国の中央集権化を強力に推し進めた

出典:A follower of Gentile Bellini / Wikimedia Commons Public domainより

神の法であるシャリーアでは手の届かない分野──たとえば税制や徴兵、土地制度など──を補完するかたちで、オスマン帝国は独自の勅令法「カーヌーン」を整備しました。これはスルタン個人の立法権によって発布され、実質的には「帝国の憲法」ともいえる役割を果たしていたのです。

メフメト2世のカーヌーン

メフメト2世(1432-1481)は、コンスタンティノープルを陥落させて「征服王」と称されると同時に、帝国の統治体制を整えた法治の建設者でもありました。彼のカーヌーンは、官僚制度の整備、スルタンの裁量権、そして反逆者に対する厳罰などを明文化しており、帝国の中央集権化を強力に推し進めた内容となっています。

とくに有名なのが、スルタンの後継者争いを防ぐために兄弟殺しを容認する規定。この冷酷な条文は、国家の安定のために私情を排するという中世的政治観をよく表しています。

スレイマン1世のカーヌーン

スレイマン1世(1494-1566)の治世は、オスマン帝国の黄金時代と呼ばれるだけあって、彼のカーヌーンもまた帝国の制度を大きく整えました。「立法王」とも呼ばれたスレイマンは、すでに存在していた法令を整理・体系化し、民事・刑事両面にわたる包括的な法規集を作成。

たとえば農民の租税制度、地代の徴収法、兵士の俸給制度などが整備され、地方統治における透明性と統一性が飛躍的に高まりました。結果として、帝国は巨大な領土を持ちながらも、比較的安定した行政運営を可能にしたのです。

タンジマート改革と近代化法令(19世紀)

ギュルハネ勅令(1839年)

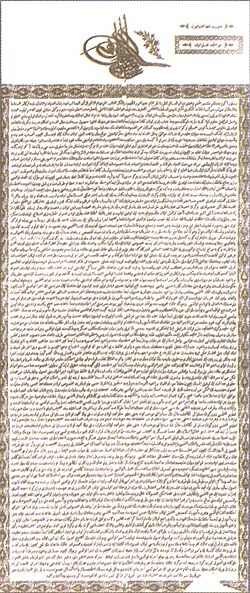

タンジマート改革の始まりを告げたギュルハネ勅令の写本

この憲章は軍・行政・法制度の近代化を推進し、オスマン帝国を再編成した歴史的文書

出典:『Edict of Gülhane』-by Maldek™ / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

19世紀のオスマン帝国は、列強の圧力や内政の停滞を背景に、大規模な近代化改革に乗り出します。この時期に出された勅令は、それまでのカーヌーンとは性格が異なり、西洋の法制度に倣った構造改革を目指したものでした。こうした改革は「タンジマート(恩恵の時代)」と呼ばれ、帝国の近代化に大きな一歩を刻むことになります。

ギュルハネ勅令(1839年)

この勅令はスルタン・アブデュルメジト1世によって発布されたもので、タンジマート改革の出発点として知られています。内容は「臣民の生命・財産の保護」「課税制度の公正化」「徴兵制度の改革」など。

つまり、それまで恣意的に運用されていた行政や軍制を、法と規律にもとづく秩序へと転換しようとする試みだったんですね。イスラーム・キリスト教・ユダヤ教など、宗教の違いを超えて万人に適用される法を打ち出した点でも、画期的でした。

改革勅令(1856年)

クリミア戦争後の講和条約(パリ条約)を受けて出されたこの勅令は、ギュルハネ勅令の内容をさらに発展させたもの。宗教・民族による差別の撤廃、公職就任の平等化、教育の自由化など、より明確な「市民的権利の保障」が打ち出されました。

このように改革勅令は、オスマン帝国が国際社会に対して「文明国家としての資格」を示すための宣言でもあったのです。

オスマン帝国憲法

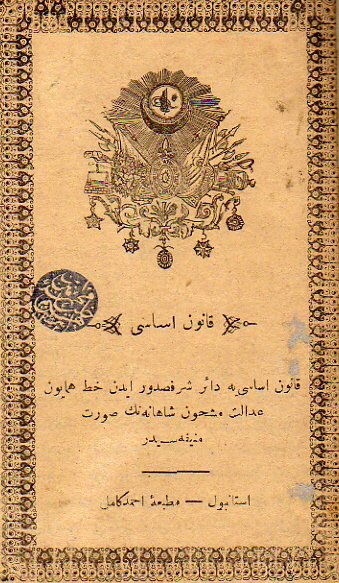

1876年オスマン帝国憲法初版

オスマン帝国初の成文憲法であり、専制君主国家を立憲国家へと導こうとした歴史的文書

出典:Ahmed Kamil Printing House / Wikimedia Commons Public domainより

こうした近代化法令を経て、ついにオスマン帝国は成文憲法を持つ立憲国家へと歩みを進めます。もっとも、立憲政治の道のりは平坦ではなく、度重なる憲法の発布・停止・再発動といった揺れ動きの連続でした。ここでは2つの重要な憲法段階を紹介します。

1876年憲法(初憲法)

この憲法はアブデュルハミト2世の治世下で発布された、オスマン帝国初の成文憲法。二院制の議会設置、言論・出版の自由、臣民の平等など、かなり意欲的な内容を含んでいました。

しかし発布からわずか2年後、スルタンの独裁的権力によって憲法は停止。以降30年近く立憲政治は封印され、帝国は再び専制体制に戻ってしまいます。

1908年憲法復活(第二次立憲制)

青年トルコ人運動の高まりとともに、ついに憲法が復活。これを「第二次立憲制」と呼びます。今度は議会の権限が拡大され、スルタンの権力は大幅に制限されることに。政治への市民参加が現実のものとなり、官僚や軍人、知識人層による新たな政治文化が生まれていきました。

とはいえ、この憲政の時代も第一次世界大戦と帝国の崩壊によって、短命に終わってしまう運命にあったのです。

こうして見ていくと、オスマン帝国の法制度は「スルタンの勅令」から「近代憲法」へと、時代とともに大きく変貌を遂げていったことがわかります。帝国の柔軟な法運用と、その限界のあいだを行き来しながら続いたこの変遷こそが、多民族国家としてのオスマンの“しぶとさ”を支えていたのかもしれませんね。