オスマン帝国の特徴

オスマン帝国――1299年から1922年まで、なんと600年以上も続いた世界屈指の長寿帝国です。「強かった」だけじゃない。「広かった」だけでもない。文化も、経済も、政治も、軍事も、民族構成まで、とにかく“ごった煮”なのに整ってたのがすごいんです。

この記事では、そんなオスマン帝国のスゴさを文化・経済・政治・軍事・民族の5つの切り口から、わかりやすく整理してみましょう!

バラバラに見えて、実は全部が一体となって帝国を支えていた――そんな全体像がきっと見えてきますよ。

文化的特徴 ─ イスラムと多民族が混ざりあう大融合空間

スレイマニエ・モスク(イスタンブール)

オスマン帝国の建築を代表する傑作で、古典オスマン建築を極めたミマール・シナンによって設計

出典:R Prazeres / Wikimedia Commons CC BY‑SA 4.0より

オスマン帝国の文化は、ひとことで言えば“ごった煮の洗練”。イスラム文化を土台にしつつ、東西の要素が絶妙にブレンドされていました。

アナトリア、バルカン、中東、北アフリカといった多様な地域の要素が統合され、帝国ならではの多層的で豊穣な文化空間が生まれたのです。

巨大モスクとタイルの世界

イスタンブールのスレイマニエ・モスクやブルーモスクを見ればわかるとおり、オスマンの建築は空間美と装飾美の極み。

巨大なドームとアーチ、自然光の取り込みを計算した設計、そして内部を彩る幾何学模様や植物文様――それらがひとつの空間に凝縮されています。

特にイズニック陶器を使った青のタイルは、まさにイスラムとトルコの融合デザインでした。

イスラムの禁像思想ゆえに生まれた抽象的・非具象的な美の追求が、ここで一気に花開いたのです。

言語・文学・芸術も多層的

公用語のオスマン語はトルコ語ベースにアラビア語やペルシャ語が入り交じった言語。

行政や詩文などではオスマン語が使われ、民衆の日常語とは分かれていた点も興味深い特徴です。

文学もペルシャ詩やイスラム神学の影響を受けつつ、独自の詩や書芸(カリグラフィー)文化が栄えました。

詩は宮廷文化の重要な一部であり、スルタン自身が詩作をたしなむことも。詩=政治的教養の象徴でもあったのです。

また、カリグラフィーはモスクや公共建築を彩る装飾芸術として発展し、文字そのものを美として捉える精神性が昇華されていきました。

日常文化に溶け込む芸術性

宮廷の宴や詩の朗読会、ハレムでの音楽演奏など、芸術は特権階級の遊びにとどまらず、広く都市社会にも浸透していました。

香料、衣装、茶器、調度品にいたるまで、日用品のひとつひとつに美と品格が求められたのも、オスマン文化の特徴です。

まさに、「美しくあること」が帝国全体の価値観に深く組み込まれていたとも言えるでしょう。

経済的特徴 ─ 東西交易と都市経済のハブ

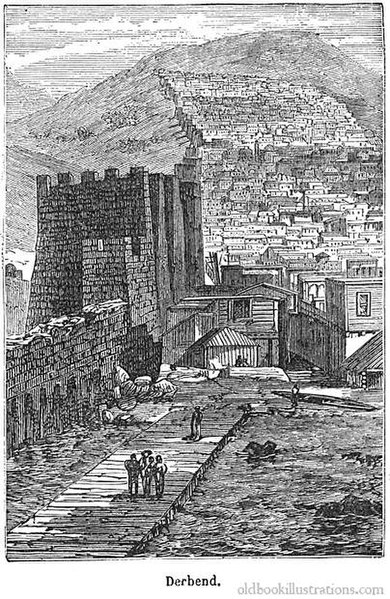

デルベント旧市街

かつてオスマン帝国の経済を支えたキャラバン(隊商)路が通り、交易と物流の要衝だった市街地

出典:Dictionnaire encyclopédique Trousset / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の経済は、ただの“農業帝国”ではありません。

実は国際貿易・都市経済・関税収入でがっつり稼いでいた、かなりモダンな仕組みを持っていました。

農村に支えられた基盤の上に、活発な都市経済とグローバルな交易ネットワークが築かれていたのです。

東西貿易のルートをおさえていた

イスタンブール、アレッポ、カイロ、イズミールなど、交易都市として機能した大都市が多数。

これらの都市は、東のシルクロードや南の香料ルート、西の地中海交易と接続し、物流・金融・関税の中心地として栄えました。

オスマン帝国は、「陸と海の中継基地」としての役割を存分に活かし、商人から徴収する関税が国家財政を大きく潤していたのです。

港と陸路の両輪が支えた貿易

紅海や黒海に面する港湾都市も多く、インド洋交易と地中海交易の接続点としての重要性も高まりました。

たとえばカイロは東アフリカやインド方面との香辛料貿易、イスタンブールはヨーロッパとペルシャ・中央アジアを結ぶルートの接点でした。

このような戦略的な地理的優位を活かし、東西商業ネットワークのハブとして長く繁栄を維持したのです。

都市の職人・ギルド制度も強かった

都市部では職人組合(アヒラー)が産業を支え、品質・価格・雇用を管理。

職人たちはギルドに所属し、技術の伝承や弟子の教育、価格の統制などを通じて市場の安定と信頼を保っていました。

またギルドは宗教施設や福祉活動とも結びついており、ただの経済組織にとどまらず、都市社会の一単位としての役割も果たしていたのです。

都市生活と経済の一体化

都市のバザールやキャラバンサライ(隊商宿)は、人とモノと情報が集まる場でもありました。

これらは単なる商取引の拠点ではなく、社会的ネットワークと都市生活そのものを支える中枢でした。

オスマン帝国の都市は、経済的にも文化的にも活気に満ちており、商業と生活が一体化した空間として機能していたのです。

政治的特徴 ─ 専制と柔軟性が絶妙に両立

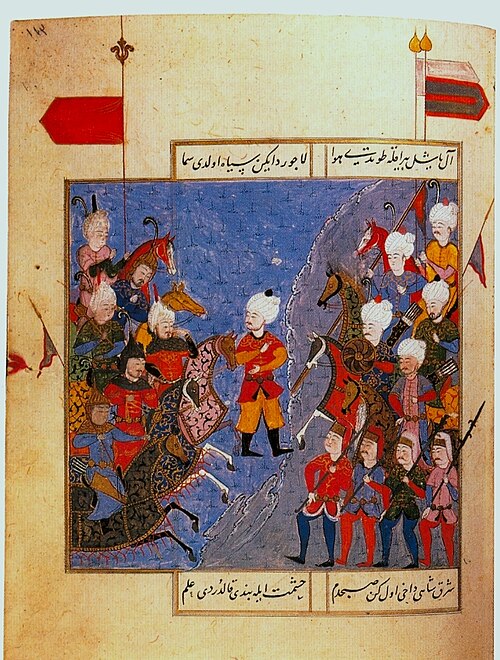

征服王メフメト2世の肖像(16世紀頃)

コンスタンティノープル征服後にスルタン制の確立に乗り出し、オスマン帝国の中央集権政治体制を強化した君主

出典:A follower of Gentile Bellini / Wikimedia Commons Public domainより

政治の中枢は「スルタン=皇帝」ですが、単なる独裁ではなく、法・慣習・宗教・実務官僚をうまく噛み合わせた統治体制が組まれていました。

強い中央集権体制でありながら、多民族・多宗教社会を包摂するために、実はかなり柔軟で現実的な政治構造が用意されていたのです。

スルタンは“神の代理人”+行政のボス

スルタンはシャリーア(イスラム法)を守る者=カリフでもあり、同時に世俗的な政治権力を握る世襲君主でもあります。宗教と行政の“二刀流”です。

つまり、スルタンは神の代理人としての宗教的正統性を持ちながら、官僚機構と軍事力を統括する現実的支配者でもありました。

とくに16世紀のスレイマン1世は、「立法者(カーヌーニー)」の異名を持ち、イスラム法と国家法(カヌーン)をバランスよく組み合わせて統治を行いました。

宰相(ヴェズィール)制度と地方分権も存在

特に大宰相(グランド・ヴェジール)が実務を仕切り、地方にはベイ(総督)を派遣して統治。

大宰相はスルタンの名のもとに行政を取り仕切り、財政・軍事・内政とあらゆる分野で実務を担当。

また、地方にはティマール制によって任命された軍人や官僚が配置され、地域の慣習を活かしながら帝国法を運用する仕組みが整っていました。

ミッレト制度で文化の多様性を維持

さらに、非ムスリム住民にはミッレト制度によって信仰・教育・司法の自治が認められていました。

ギリシャ正教徒、アルメニア教徒、ユダヤ教徒などはそれぞれの宗教指導者のもと、結婚や相続といった個人法を独自に運用。

こうした仕組みによって、オスマン帝国は宗教的・文化的な共存と統治を見事に両立させていたのです。

「絶対君主制」でありながら現実主義

オスマン帝国の政治は、いわばカリフによる神授の王権+官僚制による合理的支配。

このハイブリッド構造により、帝国は広大で多様な領土を長期にわたって統治することが可能になりました。

つまり、「スルタンが絶対」という原則を掲げつつも、統治の実態は制度・慣習・自治をうまく組み合わせた現実主義だったのです。

軍事的特徴 ─ 職業軍と制度化された支配力

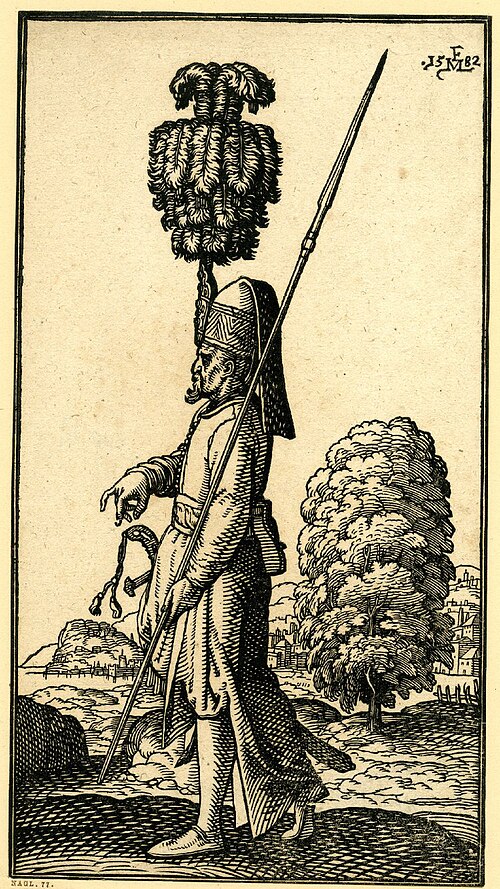

イェニチェリの行進

オスマン帝国の中核戦力として知られたイェニチェリが行進する様子

出典:Melchior Lorck / Wikimedia Commons Public domainより

軍事面でもオスマン帝国は先進的な仕組みを導入していました。

とくにイェニチェリ(常備軍)の存在は、帝国初期の強さを支えた大きな武器でした。

この制度化された軍事体制こそが、ヨーロッパ諸国を圧倒する“帝国の心臓部”だったのです。

中核戦力イェニチェリ

バルカン出身のキリスト教徒の少年たちをデヴシルメ制度で徴集し、イスラム教に改宗・軍事訓練を施した職業兵士へ。

「イェニチェリ」と呼ばれるこの精鋭部隊は、忠誠心・軍規ともに非常に高く、帝国の“中核戦力”でした。

彼らはスルタン直属の軍隊として、行政機構から独立した存在であり、戦場だけでなく宮廷や都市の警備など多面的な役割を果たしていました。

また、出世すれば軍の上層部や政治機構にも進出できるため、「出自に関係なく登用されるキャリアパス」としても機能していたのです。

制度化された徴兵と軍務

イェニチェリ以外にも、オスマン帝国には農村部の騎兵(シパーヒー)が存在し、土地の代償として軍役を負うティマール制が活用されていました。

この仕組みによって、帝国は常備軍と臨時徴兵軍の二重構造を築き、戦時には迅速かつ大規模な動員が可能となっていたのです。

軍事が土地制度・税制・行政と密接に結びついていた点は、オスマンならではの軍政的ロジックでした。

卓越した海軍力と攻城技術

メフメト2世が使った巨大大砲や、地中海海軍の整備(バルバロス提督など)は、陸海の両面でオスマンが“戦える帝国”だったことを物語っています。

とくに1453年のコンスタンティノープル攻略では、当時としては異例の巨砲を用いた攻城戦術が大成功を収め、「火器の時代の幕開け」と称されました。

16世紀にはオスマン海軍がプレヴェザの海戦(1538年)で西欧艦隊を撃破し、バルバロス・ハイレッディン提督の活躍で地中海制海権を一時的に掌握しました。

軍事の制度化が国力そのもの

こうした制度的・技術的な軍事力の支えがあったからこそ、オスマン帝国は数百年にわたり大国として君臨できたのです。

単なる武力ではなく、計画的に設計された軍事構造こそが、帝国の真の強みだったと言えるでしょう。

民族的特徴 ─ 多様性と秩序のバランス

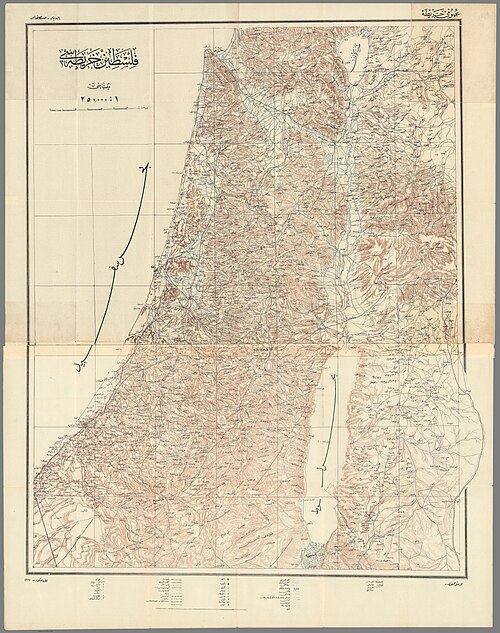

ミッレト制度下の宗教分布

オスマン帝国では、ミッレト制度により、複数の民族・宗教コミュニティが並存し、自らの信仰と法を守りながら自治を行っていた

出典:Spiridon MANOLIU / Wikimedia Commons Public domainより

最後に特筆すべきなのは、オスマン帝国の民族構成のカオスっぷり。

それでも何百年も秩序を保てたのは、“共存”を支える制度がちゃんとあったからです。

一見バラバラに見える社会を、独自の工夫で「まとまる仕組み」にしていた点が、帝国の大きな特徴といえるでしょう。

宗教・民族のモザイク国家

帝国内には、

- トルコ人(主導民族)

- アラブ人(中東・北アフリカ)

- ギリシャ人・アルメニア人・ユダヤ人(アナトリア)

- セルビア人・ブルガリア人・クロアチア人(バルカン)

などなど、民族も宗教もごちゃ混ぜ。

それぞれが独自の言語・信仰・生活習慣を持っていたにもかかわらず、大規模な内乱を避けて共存できたのは、帝国が「統一」よりも「調整」を重視していたからです。

つまり、「同化」させるのではなく、違いを認めつつ統治の下に置くという多元的な発想が生きていたのです。

ミッレト制度で“分けてまとめる”仕組み

ミッレト制度とは、宗教ごとの自治共同体に教育・裁判・税の管理を任せる制度。

「違うもの同士を、無理に一つにせず、ゆるく束ねる」ことで帝国の安定を維持していたんですね。

たとえば、ユダヤ教徒はラビの指導のもとで婚姻・相続などの法律を運用し、キリスト教徒もそれぞれの教会の管轄で生活を営んでいました。

このようにして、帝国の中に“国家の中の国家”のような小さな共同体が並立しながらも、全体としてはひとつの統治構造にまとまっていたのです。

柔軟さの裏にあった緻密なバランス

もちろん、宗教ごとに差別や税負担の違いは存在していましたが、それでも他国と比べて排他性が少なく、共存の工夫が制度化されていた点は注目に値します。

帝国の統治者たちは、民族対立を力でねじ伏せるのではなく、制度と寛容さでコントロールしていたのです。

このバランス感覚こそが、長期にわたる安定支配を可能にした秘訣とも言えるでしょう。

オスマン帝国は、単なる“軍事国家”でも“宗教国家”でもありませんでした。

多様な文化をまとめ上げ、経済を動かし、政治を調整し、軍事で守り抜く――そんな“総合力”こそが、この帝国の本当の強み。

そのバランスが崩れたとき、帝国は終わりを迎えることになるのですが、それまでの600年、「まとまらなそうなものを、まとめてしまった」奇跡のような存在だったのです。