オスマン帝国はどんな国だったの?

オスマン帝国とはどんな国?と聞かれたとき、皆さんはどんなイメージを持ちますか?トルコの昔の王国? イスラムの巨大な帝国? それとも何となく“長く続いた大国”って感じ?

たしかにオスマン帝国は600年以上も続いた世界史でも最長クラスのイスラム王朝で、ヨーロッパ・アジア・アフリカにまたがる壮大な国家でした。でもその実態は、ただの軍事国家でも、単なる宗教国家でもありません。

多様な民族が共存し、文化が花開き、交易が盛んで、柔軟な制度で支配を維持した――そんな“総合力で成り立つ帝国”だったんです。この記事では、オスマン帝国という国を文化・経済・政治・軍事・民族構成といった多角的な視点から、わかりやすく整理していきます!

オスマン帝国の概要

| 正式名称 | オスマン帝国(Devlet-i ʿAliyye-i ʿOsmâniyye) |

|---|---|

| 成立年 | 1299年 |

| 滅亡年 | 1922年(スルタン制廃止)、1923年(トルコ共和国成立) |

| 首都 | ブルサ → エディルネ → イスタンブール |

| 宗教 | イスラーム(スンナ派) |

| 言語 | オスマン語(トルコ語をアラビア文字で表記) |

| 政治体制 | 専制君主制(スルタン制)+カリフ制 |

| 最大版図 | 東ヨーロッパ、アナトリア、中東、北アフリカにまたがる |

| 代表的スルタン | メフメト2世、スレイマン1世、アブデュルハミト2世など |

| 特徴 | 多民族・多宗教国家として600年以上存続。ビザンツ文化・イスラーム文化・遊牧民文化の融合。 |

オスマン帝国は、13世紀末から20世紀初頭まで約600年間も続いたイスラム王朝で、最盛期にはヨーロッパ・アジア・アフリカの3大陸にまたがる超巨大帝国でした。

スルタン(皇帝)が頂点に立ち、軍事力・宗教・文化・商業をバランスよく発展させることで長期安定を実現。

有名な建築、華やかな宮廷文化、多民族の共存、強大な軍隊――さまざまな要素が一体となった世界史の中でも屈指のパワフルな帝国なんです。

国名─「オスマン」は人の名前だった!

オスマン帝国の建国者・オスマン1世

出典:Paolo Veronese (Nachfolger) / Wikimedia Commons public domainより

「オスマン帝国(Ottoman Empire)」の“オスマン”は、建国者であるオスマン1世の名に由来しています。 トルコ語では「オスマンル(Osmanlı)」と呼ばれ、「オスマン家による国」という意味合いです。

オスマン1世は13世紀末に小アジアの辺境にあったトルコ系部族のリーダーであり、ビザンツ帝国の衰退を背景に着実に勢力を拡大し、やがて後のオスマン帝国の基礎を築きました。その人物こそが帝国名の由来となったのです!

このように、帝国の名称に創始者の名を冠するのは、後継者たちがその血統や正統性を誇る意図があるためで、のちに皇帝(スルタン)たちは「オスマン家」の一族として統治しました。オスマン帝国が長きにわたって安定した支配を維持できた背景には、こうした王朝的アイデンティティの強さもあったのです。

ちなみに英語の「オットマン」も同じ語源であり、“Ottoman Empire”と表記されます。ただし、家具の“オットマンチェア”がこの帝国名に由来するというのは諸説あり、一説にはトルコ文化に影響を受けたヨーロッパ人が名付けたとも言われます。偶然の一致ではなく、帝国の豪奢な生活様式が印象的だったからこその命名、という可能性もあるのです。

オスマン地理─3大陸をまたぐ“地政学の要”

オスマン帝国の最大領土を示す地図

出典:Tiashing595 / Wikimedia Commons CC0 1.0より

オスマン帝国の中心は現在のトルコ共和国ですが、その支配領域はとにかく広大でした。

最盛期には、

- ヨーロッパ:バルカン半島、ハンガリー南部、ウィーンの手前まで

- アジア:アナトリア半島、シリア、イラク、アラビア半島

- アフリカ:エジプト、リビア、チュニジア、アルジェリア

といった三大陸にまたがる大帝国に成長。しかも地中海・黒海・紅海の航路をおさえる要衝だったため、経済・軍事・宗教の要として世界の注目を集めていました。

中東からヨーロッパへ、アジアからアフリカへとつながる通商・巡礼・征服のルートを掌握したことにより、帝国は戦略的ハブ国家としての性格を強めていったのです。

ヨーロッパ領

オスマン帝国がヨーロッパに進出したのは、ビザンツ帝国の衰退とバルカン諸国の内乱が重なった14世紀以降です。

特に1389年のコソボの戦いや1453年のコンスタンティノープル陥落は象徴的で、バルカン諸国を圧倒したオスマン軍は、そのままドナウ川流域を制圧し、ウィーンの手前まで迫りました。

イスラム勢力がキリスト教世界の中枢にまで進出したことで、ヨーロッパ諸国は一気に危機感を強め、「トルコの脅威」が叫ばれるようになります。

アジア領

アジアでは、オスマン帝国はトルコ系のアナトリア諸侯を統一したのち、東方のサファヴィー朝ペルシアや北方のモンゴル残党との対立を経て、シリア・イラク・アラビア半島へと拡大しました。

とくに1517年、エジプトのマムルーク朝を破ったことで、イスラム世界の聖地メッカとメディナの保護権を掌握し、スルタンは「カリフ(預言者の後継者)」を名乗る宗教的権威も得ることになります。

こうしてアジアでの領土拡張は、単なる軍事行動ではなく、イスラム世界の正統な継承者を自認する宗教的イデオロギーとも結びついていたのです。

アフリカ領

アフリカへの進出は、ヨーロッパ列強(特にポルトガル)の紅海・インド洋貿易への進出に対抗する動きと連動しています。

オスマン帝国は紅海の航路を守るために、1517年にエジプトのマムルーク朝を滅ぼしてその領土を吸収し、ついで地中海沿岸を西進。

アルジェリアやチュニジアの海賊勢力と手を結びつつ、地中海の西端まで影響力を及ぼす“海のイスラム帝国”を築きました。

一方でサハラ以南には進出しなかったため、アフリカでの支配は主にイスラム交易圏と地中海の沿岸地帯に限られました。

住民─ひとつの国に“何十の民族と宗教”

ミッレト制度下の民族分布

オスマン帝国では、ミッレト制度により、複数の民族・宗教コミュニティが並存し、自らの信仰と法を守りながら自治を行っていた

出典:Spiridon MANOLIU / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の社会はまさに“民族モザイク”。トルコ人が支配層ではあったものの、実際には…

- アラブ人

- ギリシャ人

- アルメニア人

- ユダヤ人

- クルド人

- スラブ人(セルビア人・ブルガリア人・クロアチア人など)

など、多民族・多言語・多宗教が共存していました。それぞれの共同体(ミッレト)が自治を持ち、独自の文化や生活を守ることが許されていたのが特徴です。

この「ミッレト制度」は、宗教別に信徒をまとめ、長(パトリアークやラビなど)を通じて統治するという仕組みで、ある意味帝国による寛容政策とも言えました。

その一方で、支配と被支配の関係は明確であり、課税や兵役の義務にも差がありました。とくにイスラム教徒ではない人々(ズィンミー)はジズヤ(人頭税)の支払いを求められるなど、形式的には“寛容”でも、実態は格差ある共存だったとも言えます。

そして諸民族入り乱れる中でも、特に多かった三大民族は、以下の通りです。

トルコ人(オスマン・トルコ人)

帝国の建国主体であり、スルタンを頂点とした支配階層の中心を担いました。

行政・軍事・法制度の多くはトルコ語で運用され、帝国の統治機構もトルコ人によって支えられていました。

ただし、時代が下ると、トルコ人以外の有能な人材も積極的に取り込まれるようになり、バルカン出身者などが宰相や軍司令官として登用されることも珍しくありませんでした。

アラブ人

アラブ人は主にシリア、イラク、アラビア半島、エジプトなどの地域に広く分布していました。

同じイスラム教徒ではあるものの、トルコ系のオスマン朝とは文化的・言語的に異なっており、しばしば“周縁的存在”とみなされていました。

しかし、イスラムの聖地メッカ・メディナを含むヒジャーズ地方がアラブ人の居住地であったため、宗教的な権威との接点を保つ上で重要な役割を担っていたのです。

ギリシャ人(ルーム人)

“ルーム”とは「ローマ」の意味で、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の後裔とされたギリシャ人は、オスマン帝国下でもバルカン半島や小アジア西部に広く居住していました。

正教会の伝統を維持しつつ、商人や職人、金融業など都市部で活躍する者が多く、経済活動の中核的存在でもありました。

とくにファナリオティスと呼ばれるギリシャ人知識人たちは、外交官や官僚として帝国に仕え、高度な教育と国際感覚を武器に重用されました。

歴史─小さな侯国から帝国へ、そして崩壊まで

コンスタンティノープル陥落

オスマン帝国のステージが「世界」へ拡大したことを象徴する歴史的戦い

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の歴史は、大きく4段階に分けられます。

建国と拡大(1299〜1453)

アナトリアの小侯国として始まったオスマン家は、ビザンツ帝国の弱体化に乗じて勢力を拡大。1453年、メフメト2世がコンスタンティノープルを陥落させたことで一躍“世界帝国”へ。

この時、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は完全に滅び、かつての「ローマの正統」を受け継いだのはオスマン帝国である、という意識が広がりました。

以後、コンスタンティノープルは「イスタンブル」と改称され、政治・宗教・経済の中心地として帝国の心臓部になります。

最盛期(16世紀)

スレイマン1世の時代がピーク。バルカンを制し、海軍も整備、法律や文化も発展。まさに全方位パーフェクト帝国。

この時代、帝国はウィーンに迫り、北アフリカ・アラビア・ペルシャ湾岸まで影響力を拡大しました。

スレイマンはまた「立法者(カーヌーニー)」と称され、シャリーア(イスラム法)に加えて行政法を整備。多民族帝国を統治する法制度と官僚機構を築きました。

詩や建築にも秀でたスルタンとして、文化面でも黄金時代を築いています。

衰退と改革(17〜19世紀)

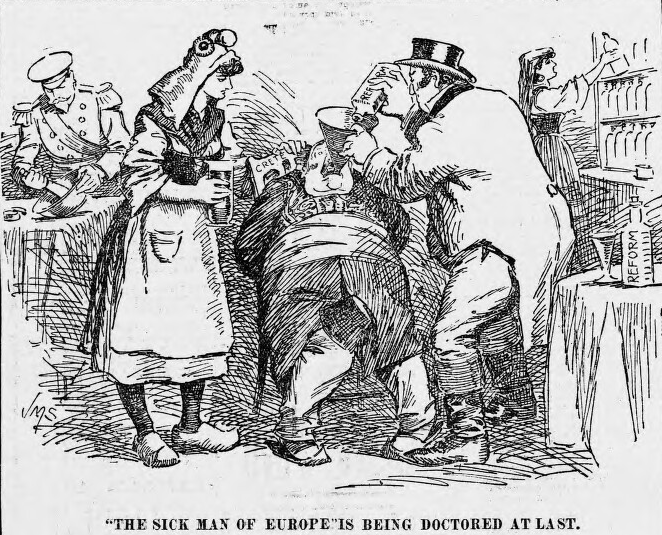

軍事技術の遅れ、民族運動の高まり、欧州列強の干渉で“ヨーロッパの病人”と呼ばれるように。

長らく西欧に対して優位を保っていたオスマン帝国でしたが、火器や近代軍制で遅れをとるようになり、ナポレオン戦争後の国際秩序からも取り残されがちに。

この流れを食い止めようと、タンジマート(恩恵改革)や憲法制定などの近代化が進められましたが、逆に民族主義の覚醒を刺激し、セルビア、ギリシャ、ブルガリアなどが次々と独立運動を展開。

国土が縮小し、経済も列強の支配下に置かれるようになっていきます。

崩壊(20世紀)

第一次世界大戦で敗北し、1922年にスルタン制が廃止されて帝国は正式に消滅。翌年、トルコ共和国が成立。

当時のスルタン・メフメト6世は国外追放され、帝国は事実上幕を下ろしました。

その直前には青年トルコ革命(1908年)により立憲君主制が復活し、さらにムスタファ・ケマル(アタテュルク)率いるトルコ独立戦争によって新国家への道が切り拓かれます。

この過程でカリフ制(イスラム世界の宗教的権威)も1924年に廃止され、オスマン帝国の残り香すらも完全に断ち切られました。

支配体制─宗教と行政を分けた“柔軟すぎる統治”

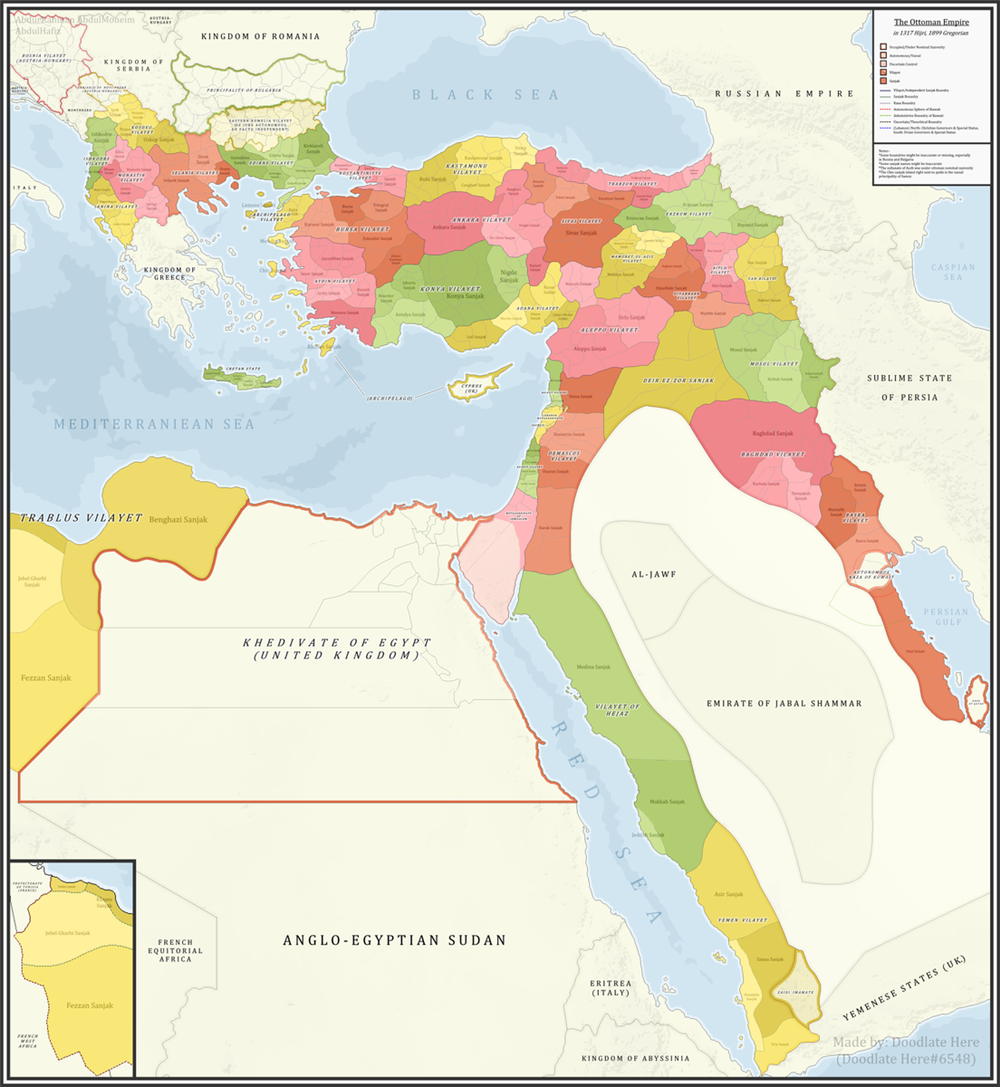

オスマン帝国の行政区分(約1899年)

各ヴィラーヤ(州)やサンジャク(県)などが色分けされ、オスマン帝国の地方自治制度がいかに地域単位で組織されていたかを示した地図

出典:AbdurRahman AbdulMoneim / Wikimedia Commons CC BY‑SA 4.0

オスマン帝国の支配体制は、驚くほど複雑で、同時に機能的でもありました。

巨大な多民族国家であったにもかかわらず、それを維持できたのは、中央集権と地域自治、そして宗教的寛容と政治的支配のバランスが絶妙だったからです。

中央ではスルタン+宰相が統治

最高権力者はスルタン。その下で大宰相(グランド・ヴェジール)が行政を担当。

スルタンはイスラム世界の「カリフ」としての宗教的威厳を持ちながら、実務の多くを大宰相と官僚機構に委ねていました。

文官はイスラム法に精通したウラマー(法学者)から登用されることもあり、政治と宗教のバランスを取る役割も果たしていました。

また、ハーレムや宮廷の宦官たちもスルタンに大きな影響力を持ち、官僚制の中に宮廷政治の側面も見え隠れしていました。

地方では“ベイ”や“パシャ”が実務

各地には総督や地方行政官が派遣され、現地の状況に応じた支配が行われました。

「ベイ」や「パシャ」は世襲ではなく任命制であり、地方の安定や税収に応じて昇進や交代も頻繁。これにより中央の統制を保ちつつも、柔軟な統治が実現されていました。

また徴税権を与えられた「ティマール制」など、土地と軍役を結びつけた仕組みも整備されており、軍事と行政の分業体制が確立されていたのです。

ミッレト制度による民族融和

さらにミッレト制度によって宗教共同体が教育・司法を担い、異文化との摩擦を最小限に抑えていたんです。

この制度により、例えばユダヤ教徒はラビのもとで結婚・相続・宗教儀式を行い、キリスト教徒もまた自分たちの教会法で生活を営むことができました。

つまり、宗教ごとの“国家の中の国家”が帝国内に並立していたような状態だったのです。

このように、オスマン帝国は中央集権的でありながらも、各地の文化や宗教に対しては驚くほど柔軟に対応していました。

結果として、それぞれの共同体が反発せずに共存できる“帝国的多様性”を実現していたのです。

文化─東西融合が生んだゴージャスな世界

オスマン文化の象徴「ハレム」を描いた絵画(17‑18世紀)

出典:Franz Hermann, Hans Gemminger, Valentin Mueller / Wikimedia Commons Public Domain

オスマン文化は、トルコ・ペルシャ・アラブ・ビザンツ・バルカンの要素がミックスされた“ハイブリッド美学”。

東西文明の接点にあったこの帝国だからこそ、独特で洗練された様式が生まれ、多くの分野で輝きを放つ文化遺産が残されました。

建築と工芸が超絶技巧

ミマール・スィナン設計のモスク群、イズニック陶器の鮮やかなタイル装飾は、現代でも人気。

特に16世紀のスレイマン1世の時代に建設されたスレイマニエ・モスクや、イスタンブル旧市街にあるブルーモスクなどは、イスラム建築の最高傑作と評されます。

内部を彩る青と白のタイル模様、天井を支える巨大ドーム、アラベスク装飾と光の演出は、宗教的威厳と芸術美を兼ね備えた空間そのもの。

芸術と日常が融合した世界

カリグラフィー(書道)はコーランの装飾写本やモスクの壁に活用され、芸術としての書が発展。詩や音楽もペルシャ文化の影響を受けつつ、オスマン風の叙情性が加わり、宮廷文化の中心に据えられました。

工芸では、刀剣や鎧にまで緻密な彫金が施され、日用品ですら美術品のように装飾されるなど、生活と芸術の境界が曖昧になるほどの美意識が浸透していました。

ハレムも文化の中枢だった

ハレムは単なる後宮じゃなく、女性の教育・芸術・政治参加の場でもありました。とくにスルタンの母(ヴァーリデ・スルタン)は宮廷政治に大きな影響力を持ち、時には外交や人事にも関わるほどでした。

また、ハレム内では教養教育が行われ、音楽・舞踊・詩作・礼儀作法など、宮廷文化の担い手としての女性の育成が行われていたのです。

女性たちが紡いだ宮廷サロン

才能ある女性が詩人や音楽家として名を残すこともあり、オスマン文化における女性の役割は、単なる装飾的存在ではありませんでした。

ハレムはすなわち、帝国の精神と美を生み出すもうひとつの“文化工房”でもあったのです。

宗教─イスラム教だけど“意外と寛容”

メフメト2世とゲンナディオス2世(15世紀)

コンスタンティノープルを征服したメフメト2世が、ゲンナディオス2世を「コンスタンティノープル総主教」に任命する様子を描いたモザイク画。オスマン帝国の下での正教会の自治を認めたもので、同国の宗教寛容方針を強調する作品といえる。

出典:Workshop of Gentile Bellini / Wikimedia Commons Public Domain

国の宗教はスンナ派イスラム教でしたが、異教徒を排除せず共存させる姿勢が特徴的でした。

イスラム法(シャリーア)を基盤としながらも、現実的な統治のためには他宗教との共存が不可欠とされていたのです。

ミッレト制度で宗教ごとに自治

キリスト教徒(ギリシャ正教・アルメニア教会)やユダヤ教徒には、宗教指導者のもとでの自治権が与えられ、それぞれの慣習・法律で生活することが可能に。

この「ミッレト制度」によって、帝国は宗教的摩擦を最小限に抑えることができました。

ユダヤ人たちはスペインの迫害から逃れてオスマン帝国に移住し、イスタンブルやサロニカなどで文化と経済を発展させています。

それぞれの宗教コミュニティが独自の学校・裁判所・礼拝施設を持ち、宗教的多元性を制度的に保障していたのは、当時としてはかなり先進的な姿勢でした。

ジズヤと保護民という枠組み

もちろん完全な平等ではなく、イスラム教徒以外は「ズィンミー(保護民)」とされ、人頭税(ジズヤ)を課されていました。

とはいえ、この制度は排斥ではなく共存のための契約的関係であり、逆に言えば、オスマン帝国は非イスラム教徒にも生きる余地と尊厳を与えていたと言えます。

他国で異端とされた宗派やユダヤ人たちが、安全に生活できたという点では、イスラム帝国としての宗教的寛容の器の大きさが際立ちます。

スルタン=カリフとしての宗教的権威

16世紀以降、オスマン皇帝はイスラム世界の“カリフ”も兼ね、宗教的リーダーとしての正統性をアピールしました。

1517年、マムルーク朝を滅ぼしてメッカ・メディナの保護権を得たことで、スルタンは形式的にカリフの地位を継承。

以後、オスマン皇帝はイスラム法の守護者、巡礼路の保全者として宗教的威信を高めていきます。

とくに19世紀以降、欧米列強の進出が強まる中では、カリフの権威を盾にイスラム世界の団結(汎イスラム主義)を訴える政治的意味合いも帯びるようになりました。

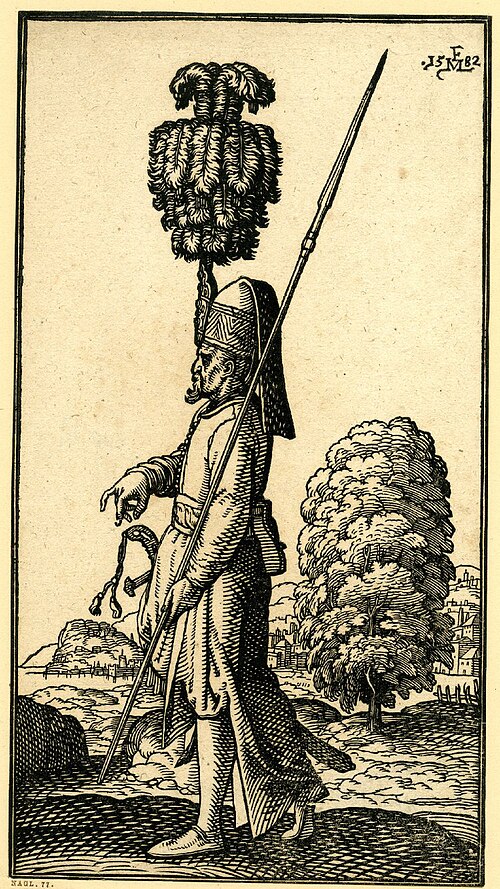

軍事─“イェニチェリ”と巨砲が天下を取った

イェニチェリの行進

オスマン帝国の中核戦力として知られたイェニチェリが行進する様子

出典:Melchior Lorck / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の軍事の特徴は、「常備軍」と「火器」――つまり制度と技術の融合です。

遊牧的な騎馬戦術から脱却し、組織的・機械的な軍事力に進化したことで、ヨーロッパ諸国を圧倒する“近代的軍隊”の先駆けとなりました。

イェニチェリ制度=少年を育てる軍隊

キリスト教徒の少年を徴用して改宗・教育・訓練させ、精鋭の常備軍として活用する独自システム。

これは「デヴシルメ制度」と呼ばれ、主にバルカン半島のキリスト教徒の子弟が対象でした。

少年たちはイスラムに改宗し、厳格な訓練を受けて、やがてイェニチェリ(新兵)として陸軍の中核を担います。

貴族に依存しない官僚的軍人としてスルタンに直接仕えたため、忠誠心・専門性・規律において非常に高水準の兵力となっていました。

エリート集団としての役割

イェニチェリは単なる兵士ではなく、時にスルタンの親衛隊・政治勢力・都市警備など多様な役割を担いました。

一方で、時代が下るにつれて特権意識が強まり、汚職や暴動を起こすことも。

最終的には19世紀に入り、近代化の妨げとなったため1826年に強制解散(イェニチェリ廃止事件)され、オスマンの軍事は西洋式に移行していきます。

火器・海軍も抜かりなし

巨大な攻城砲でコンスタンティノープルを攻略、海軍ではバルバロス提督が地中海を支配――技術革新にも強かった帝国でした。

1453年、メフメト2世は東ローマ帝国の堅牢な城壁を破るべく、口径8メートル級の大砲を使って歴史的勝利を収めました。これは当時としては画期的な火力で、戦争の概念を変える一撃となります。

また、16世紀の海軍力も見逃せません。伝説の提督バルバロス・ハイレッディンのもと、オスマン海軍はスペインやヴェネツィアを抑えて地中海制海権を握り、プレヴェザの海戦(1538年)では西欧連合艦隊を撃破。

陸でも海でも、オスマンの敵なし――それが16世紀の現実でした。

経済─交易・農業・税制がしっかり支えた

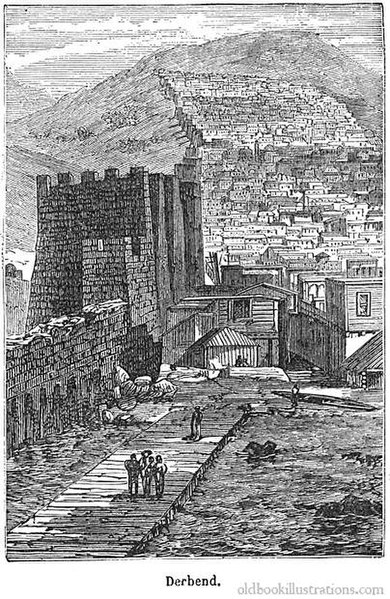

デルベント旧市街

かつてオスマン帝国の経済を支えたキャラバン(隊商)路が通り、交易と物流の要衝だった市街地

出典:Dictionnaire encyclopédique Trousset / Wikimedia Commons Public domainより

最後に経済。オスマン帝国は、農業国家の側面を持ちながらも、国際貿易と都市経済でも稼ぐハイブリッド型でした。

その広大な領土と地政学的な要所を活かして、東西交易の中継地として発展しつつ、地方では安定した農業経済を維持するという、二重構造の経済モデルが形成されていました。

関税と都市経済で財政は潤沢

イスタンブールを中心とした地中海貿易で関税を取り、各都市では職人組合が商品生産・流通を支えていました。

とくにイスタンブール、アレッポ、カイロなどの都市は国際商人の集まる交易拠点であり、東方からは絹・香辛料・宝石、西方からは毛織物・銀貨・武器が行き交っていました。

都市ごとにギルド(アヒー制度)と呼ばれる職人組織が存在し、品質や価格、流通を管理することで都市経済の秩序と自律性が保たれていたのです。

貨幣経済と国際通貨の利用

広域支配を可能にしたもう一つの要因が、安定した通貨制度です。

銀貨(アクチェ)や金貨(スルタン金貨)が流通し、時代によってはヴェネツィア・フランスなどの外国貨幣も広く受け入れられていました。

多民族国家らしく、複数の貨幣と度量衡が並立していたものの、それを許容し調整する柔軟性が帝国の強みでもありました。

土地制度も独創的

農地は「国家のもの」として管理され、官僚や軍人に分配(ティマール制)。

この制度では、スルタンが土地の所有権を握り、現地の軍人(シパーヒー)に土地の徴税権を与える代わりに軍役を負わせるというしくみ。

つまり土地=給与という形で官僚制と軍事制をつなげる、効率的な統治手法だったのです。

また、農民は土地を耕すことが義務であり、耕作を放棄すると再分配の対象にされるなど、農業の生産性と秩序を維持する仕組みが整っていました。

税の徴収も地方単位で行われ、国家はそれによって軍備と行政の資金をまかなうことができました。

バザール文化と生活経済

都市部では「バザール(市場)」が生活の中心であり、食料・衣料・工芸品から書籍・香料に至るまで、あらゆる品が並びました。

バザールは単なる商売の場ではなく、情報交換・文化交流・政治議論の舞台でもあり、帝国に暮らす多様な人々が行き交う“日常の交差点”でした。

こうした日常的な活気と経済活動こそが、オスマン帝国の長期的な繁栄を下支えしていたのです。

オスマン帝国は、600年という長い歴史の中で、支配と共存・強権と寛容・伝統と改革をうまくミックスさせた“柔らかい巨大帝国”でした。

一見バラバラに見えるその特徴も、実はすべてが帝国を支えるひとつのシステムだった――そこに、世界史に残る偉大さがあるんですね。