オスマン帝国を支えた思想、崩した思想

オスマン帝国を語るうえで、軍事や行政だけに目を向けるのは片手落ちです。じつはこの帝国の強靭さ、そして後年の崩壊には、時代ごとに変化していった思想の流れが深く関わっているんです。宗教が信仰の軸なら、思想は国家や社会をどう「あるべき」と考えるかという“設計思想”のようなもの。

この記事ではまず「思想とは何か?」という基本からスタートし、そのあと帝国に影響を与えた主要な思想たち、そして歴史の流れの中での思想の変遷をひも解いていきます。

思想とは何か

スンナ派イスラームの象徴アフメト1世モスク(ブルーモスク)

スンナ派イスラームの信仰と建築美学を結合させた代表的宗教施設

出典:Bigdaddy1204 / Wikimedia Commons Public Domain

まず押さえておきたいのが「思想」と「宗教」の違い。どちらも人間の価値観や行動に影響を与えますが、その性質は少し違います。

宗教は「神や宇宙、人生についての信仰体系」であり、永続的で神聖な教義に基づいています。一方で思想は、「人間社会の在り方や制度の仕組み」について考えるもので、時代によって変化し得るし、複数の思想が同時に並立することもあります。

オスマン帝国では、スンナ派イスラームという宗教が政治の根幹を成していましたが、社会制度や外交戦略、国民統合などではさまざまな思想的アプローチが登場していたのです。

帝国と密接な思想

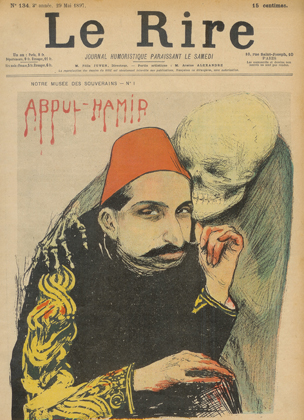

『ル・リール誌』アブデュルハミト2世の風刺画(1897年)

オスマン帝国最後の絶対君主で、パン=イスラム主義(イスラム世界の統一思想)を掲げた皇帝として知られる

出典:Jean Veber / Wikimedia Commons Public Domain

ここでは帝国の存続や崩壊に大きく影響した主要な思想をピックアップし、それぞれの背景と特徴を簡単に見ていきましょう。

パン=イスラーム主義

19世紀後半、とくにアブデュルハミト2世が掲げたのがこの思想。全ムスリムの連帯を訴えるこの理念は、帝国のイスラーム的アイデンティティを強調し、外敵(とくに欧米列強)に対抗するための精神的武器とされました。

パン=スラブ主義

この思想自体はオスマン内部のものではなく、むしろ外からの脅威でした。ロシア帝国がバルカンのスラブ系民族の独立運動を後押しするために掲げたもので、オスマン帝国にとっては帝国分裂を促す思想として機能しました。

オスマン主義

19世紀中期のタンジマート改革以降に登場。ムスリムも非ムスリムも「平等な臣民」として扱うという立場で、帝国の多民族統合を目指しましたが、現実には信仰や民族の垣根を超えるのは難しく、理想と現実のギャップに悩まされます。

トルコ主義

19世紀末から20世紀初頭に台頭。帝国内のトルコ人の民族意識を強調し、「帝国」ではなく「民族国家」を目指す方向に舵を切る運動。最終的にこの流れがトルコ共和国建国へとつながっていくことになります。

近代リベラル思想と科学主義

ヨーロッパの影響を受けて、啓蒙思想・自由主義・科学信仰が知識人層に広まっていきます。帝国末期には医学・法学・軍事工学など、近代化のための知識が思想として導入され、伝統的宗教観と衝突することもしばしば起こりました。

新オスマン主義

「新オスマン主義(Neo-Ottomanism)」は、20世紀末~21世紀初頭のトルコで登場した政治的・外交的イデオロギーであり、オスマン帝国時代の歴史的・文化的遺産を再評価し、それを21世紀の国際戦略や内政に反映させようとする思想潮流のことです。オスマン帝国そのものの時代には存在しませんでしたが、オスマン帝国の思想的遺産の再解釈としてとても重要です。

帝国の思想史

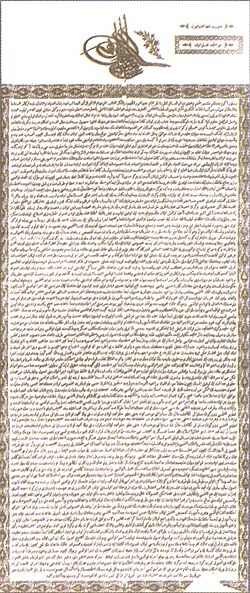

ギュルハネ勅令の写本(1839年)

近代化を目的とした同勅令の発布は、オスマン帝国がヨーロッパ由来の近代思想(自由・平等・法治)を明示的に受け入れた象徴的出来事といえる。

出典:『Edict of Gülhane』-by Maldek™ / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

オスマン帝国が600年以上も続いた背景には、その時々に応じて思想を「取り入れたり、変えたり」してきた柔軟さがあります。ここでは4つの時期に分けて見ていきましょう。

形成と柔軟性の時代(14世紀~15世紀中葉)

この時代は、イスラーム神秘主義(スーフィズム)と戦士精神が融合し、柔軟な拡張主義が展開されていました。多様な民族と宗教を抱え込む中で、宗教的寛容と政治的実用主義が共存していたのです。

正統と制度化の時代(15世紀中葉~17世紀)

帝国の絶頂期には、国家制度と宗教制度が一体化。スルタン=カリフ体制のもとで、宗教=国家秩序という構図が確立します。この時期は思想的には「正統性の強化」と「中央集権の理想」が追求された時代でした。

揺らぎと対応の時代(17世紀~18世紀)

このころになると、制度疲労と外圧の増加により「どうすれば帝国を維持できるか?」という内省的な思想が出始めます。対西洋戦争の敗北が続き、オスマン的価値とヨーロッパ的近代性の間で揺れる思想潮流が登場します。

再定義と近代思想の時代(19世紀~帝国崩壊)

19世紀には、ナショナリズムやリベラリズム、社会主義など、ヨーロッパ由来の近代思想が怒涛のように流入。その結果、帝国を「多民族国家」として維持するという発想が瓦解し、「民族国家トルコ」の構想が浮上。思想が帝国の崩壊と変身を導いたわけです。

このようにオスマン帝国の思想は、国家を強固にする力にもなれば、崩壊を導く火種にもなったわけです。時代ごとに登場する多様な思想のダイナミズムこそが、帝国の歴史を形作っていたのですね。