オスマン帝国の戦争─転換点となった戦い一覧

オスマン帝国の歴史は、まさに「戦争の歴史」と言っても過言じゃありません建国から滅亡まで600年以上のあいだ、オスマン帝国は常にどこかで戦っていた帝国でした。

領土を広げるための侵略戦争から、宗教対立・列強との衝突・反乱鎮圧まで、戦争の形も相手も多種多様。

この記事では、そんなオスマン帝国が関わった主要な戦争を時代順に一覧形式でご紹介します!

前期:建国〜1453年─ビザンツとアナトリア諸侯との激戦

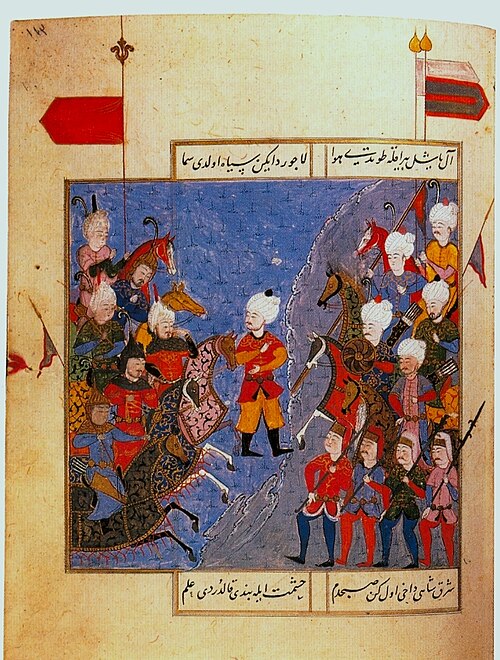

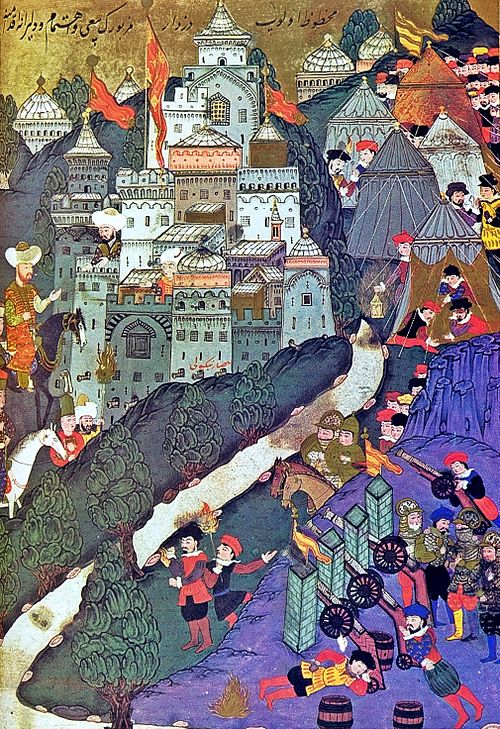

ニコポリスの戦い(1396年)

バヤズィト1世が率いるオスマン軍が、ヨーロッパの連合軍(ニコポリス十字軍)に圧勝した戦い

出典:Unknown artist / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国のはじまりは、小さな侯国がまわりの敵と戦いながら成長していくという、とても地道な道のりでした。

最初の頃は主にビザンツ帝国やアナトリア内のライバル勢力とぶつかり合いながら、次第に「帝国」と呼ばれる規模へと拡大していきます。

そしてついに1453年、ある“歴史を変える戦争”で、世界の注目を一身に集めることになるんです。

バフェウスの戦い(1302年)

初代オスマン1世がビザンツ帝国の軍勢を撃破。これがオスマン軍としての“初勝利”で、ここから独立国家としての道を歩み始めます。

この戦いによってビザンツ帝国のアナトリア支配が揺らぎ、オスマン侯国が単なる辺境部族ではなく勢力として認知されるようになります。

またこの頃から、イスラムの「ガーズィ(聖戦士)」としてのイメージも強まり、宗教的正当性をともなった拡張が始まりました。

ニコポリスの戦い(1396年)

バヤズィト1世が率いるオスマン軍が、十字軍を構成するヨーロッパの連合軍に大勝利。この戦いで「オスマン帝国=ヨーロッパの脅威」として一気に認識されるようになりました。

勝利の背景には、機動力の高いトルコ騎兵と、すでに制度化されていた常備軍(イェニチェリ)の存在があり、中世的な騎士軍団では通用しない時代の到来を象徴しています。

アンカラの戦い(1402年)

中央アジアから西進してきたティムール(ティムール帝国)との一騎打ちで、オスマン側が惨敗。

バヤズィト1世が捕虜になり、帝国内で継承争い(内乱時代)が勃発。帝国崩壊の危機を迎えます。

この「フェトレット時代(空位時代)」には王子たちが互いに玉座を争い、地方勢力も独立の機運を強めましたが、最終的にはメフメト1世の調停によって帝国再建に成功します。この再建があったからこそ、のちの帝国隆盛へとつながっていくのです。

コンスタンティノープルの陥落(1453年)

メフメト2世がビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを攻略。

東ローマ帝国の滅亡と、イスタンブール時代の幕開けを告げる大事件であり、ここから“真のオスマン帝国”が始まります。

この戦いでは、当時としては異例の巨大攻城砲や海上輸送を用いた兵站術が駆使され、近代的戦争への転換点となりました。

また、都市陥落後には文化・宗教の拠点として都市整備が進み、イスタンブールは帝国の政治・宗教・経済の中枢へと生まれ変わることになります。

中期:1453〜1683年─陸・海を制した黄金期

二次ウィーン包囲(1683年)

オスマン帝国がヨーロッパ進出の最後の望みを賭けた包囲戦だったが敗北し、帝国が下降の一途をたどる転機となった

出典:Wikimedia COMMONS Public Domainより

この時代はまさにオスマン帝国の“最盛期”。バルカンから中東、北アフリカ、さらに地中海まで勢力を拡大し、ヨーロッパの列強と真っ向勝負を繰り広げていきます。

軍事、外交、文化、すべてが調和した時代で、数々の戦争で「世界帝国」としての存在感を証明していきました。

とくにスレイマン1世の時代は“カーヌーニー(立法者)”の名にふさわしい政治・法の整備も進み、内外ともに黄金期を迎えます。

チャルディラーンの戦い(1514年)

東のサファヴィー朝(シーア派)と激突し、セリム1世が決定的勝利。アナトリア東部の支配を確立し、宗教対立を背景にした対イラン戦争が始まります。

この戦いは単なる領土紛争ではなく、スンナ派vsシーア派という宗派対立の火種ともなり、以後の中東情勢にも影響を残しました。

勝利したオスマン側は、以後ペルシャ方面への睨みを利かせる拠点を手に入れることになります。

マルジュ・ダービクの戦い(1516年)

マムルーク朝を破ってシリアを併合。さらに翌年にはエジプトも制圧し、イスラム聖地メッカとメディナを支配下に置いたことで、宗教的正統性が急上昇。

この一連の勝利により、セリム1世はカリフ位の継承者ともされ、オスマン皇帝はイスラム世界の精神的リーダーとしての地位も獲得します。

モハーチの戦い(1526年)

スレイマン1世がハンガリー王国を粉砕。これによりハンガリーはほぼオスマンの支配下となり、中央ヨーロッパへの道が開かれます。

王を失ったハンガリーでは混乱が生じ、オスマンはその一部を直轄化、残りをハプスブルク家と競合支配する状態へ。

この戦いは、オスマンがバルカンを超えてヨーロッパの中核へと迫っていく大きなステップでした。

第一次ウィーン包囲(1529年)

モハーチの勝利に続き、オスマン軍がウィーンに迫るも、ここでは敗退。この戦いがヨーロッパ列強による「反オスマン連合」結成のきっかけに。

とはいえ、この段階ではオスマン側の攻勢力は依然として健在であり、ウィーン包囲はあくまで「一時的な後退」にすぎませんでした。

プレヴェザの海戦(1538年)

海ではバルバロス・ハイレッディンが大活躍!スペイン・ヴェネツィア・ローマ教皇の連合艦隊を撃破し、地中海の覇者となります。

この勝利により、オスマン海軍は地中海東部の制海権を確立し、沿岸都市への補給・統治も円滑に。

同時にオスマンは、北アフリカ諸国との連携を強化し、海陸一体の帝国圏を形づくっていきました。

レパントの海戦(1571年)

しかしその後、オスマン海軍はキリスト教連合艦隊に敗北。

これは帆船vsガレー船の技術差や準備不足が響いた一戦でしたが、それでも帝国の基盤が大きく揺らぐことはなく、陸上ではまだまだ優勢が続きました。

敗北の影響は限定的で、戦後も地中海の制海権を完全に失うわけではなく、戦略的な後退にとどまりました。

第二次ウィーン包囲(1683年)

再びウィーンに挑むも、ここで大敗。“オスマン帝国の限界”が明確になったターニングポイントです。

ポーランド王ヤン3世ソビエスキの援軍によってウィーンが守られ、オスマン軍は潰走。

この戦い以降、帝国は防戦一方となり、バルカンにおける領土縮小、オーストリア・ロシアとの劣勢な戦争が続いていくことになります。

つまりこの年が黄金時代の終焉と衰退時代の幕開けを象徴しているのです。

後期:1683〜1922年─後退と抵抗の「長い黄昏」

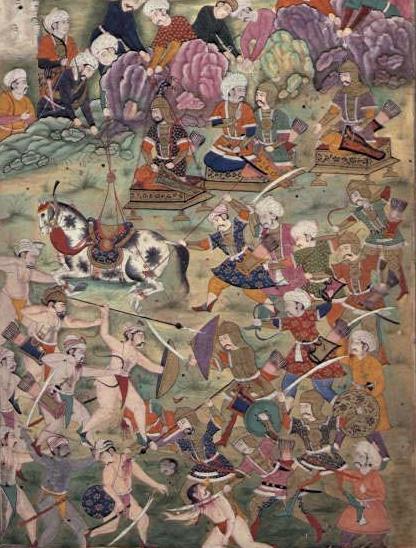

大トルコ戦争の戦闘場面モンタージュ

帝国の領土縮小が始まる大トルコ戦争(1683〜1699年)の重要な戦いの場面を集めたコラージュ

出典:DavidDijkgraaf / Wikimedia Commons CC0 1.0より

ウィーンの敗北以降、オスマン帝国は少しずつ領土を失い、バルカン半島の民族運動や列強の侵略に苦しむようになります。

軍事面でも技術で後れを取り、国際政治でも圧力を受け、ついには第一次世界大戦で敗れて歴史の幕を閉じることに。

この時代は、「帝国の延命」と「近代化の試行錯誤」が並行して進んだ、まさに“長い黄昏”の時代だったのです。

大トルコ戦争(1683〜1699年)

第二次ウィーン包囲の敗北後、神聖ローマ帝国・ポーランド・ロシアなどとの連戦に突入。

カルロヴィッツ条約でハンガリーやスラヴ地方を一気に失い、帝国の縮小が始まります。

この条約はオスマン帝国が初めてヨーロッパ諸国に領土割譲を認めた和平であり、「オスマン優位の時代の終焉」を象徴する転機となりました。

露土戦争(1768〜1774年)

ロシアとの大戦争。敗北し、クリミア半島を失うと同時に、宗教保護権や外交権までロシアに奪われてしまいます。

キュチュク・カイナルジャ条約によって、ロシアは正教徒の保護名目でオスマン領内に干渉する権利を得て、帝国内政への介入ルートを獲得。

この結果、オスマン帝国は外交主権までもが徐々に蝕まれていくことになります。

ギリシャ独立戦争(1821〜1829年)

ギリシャが独立運動を起こし、最終的にロシア・イギリス・フランスの支援で独立を達成。

この戦争は「民族自決」の流れを帝国内に波及させるきっかけに。

かつての支配民たちが「自らの国民国家」を求め始め、多民族帝国にとっての最大の脅威が顕在化していきます。

クリミア戦争(1853〜1856年)

一応、イギリス・フランスと組んでロシアに勝利するも、財政難と軍備の限界が露呈。

鉄道・通信・近代兵器の導入を試みるも、技術・組織・経済の整備が追いつかず、「勝っても得がない」帝国の限界が浮き彫りになりました。

この戦争はまた、オスマンが西洋との同盟を模索し始める“西洋化路線”の始まりでもありました。

露土戦争(1877〜1878年)

またもロシアと全面戦争。バルカンの諸国が相次いで独立し、ベルリン条約でさらなる領土喪失へ。

セルビア、ルーマニア、ブルガリアなどが独立・自治を認められ、帝国のヨーロッパ的側面が急速に解体していきます。

この条約では列強の介入が露骨となり、オスマンは“列強の都合に振り回される存在”となっていきました。

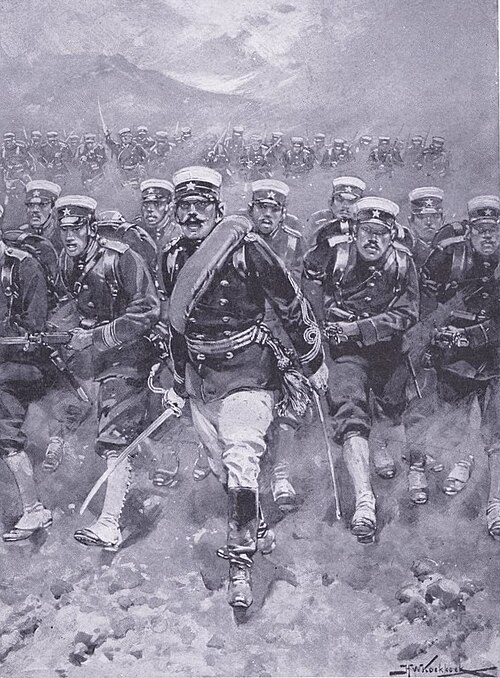

バルカン戦争(1912〜1913年)

第一次・第二次ともに敗北。オスマン帝国はヨーロッパでの領土をほぼすべて失い、“アジアの帝国”へと後退します。

バルカン半島は民族国家が乱立し、帝国に残されたのはアナトリアと中東の一部のみ。

もはやかつての多民族・多文化の統一帝国の姿はなく、「スルタンの帝国」は地理的にも精神的にも縮小していきました。

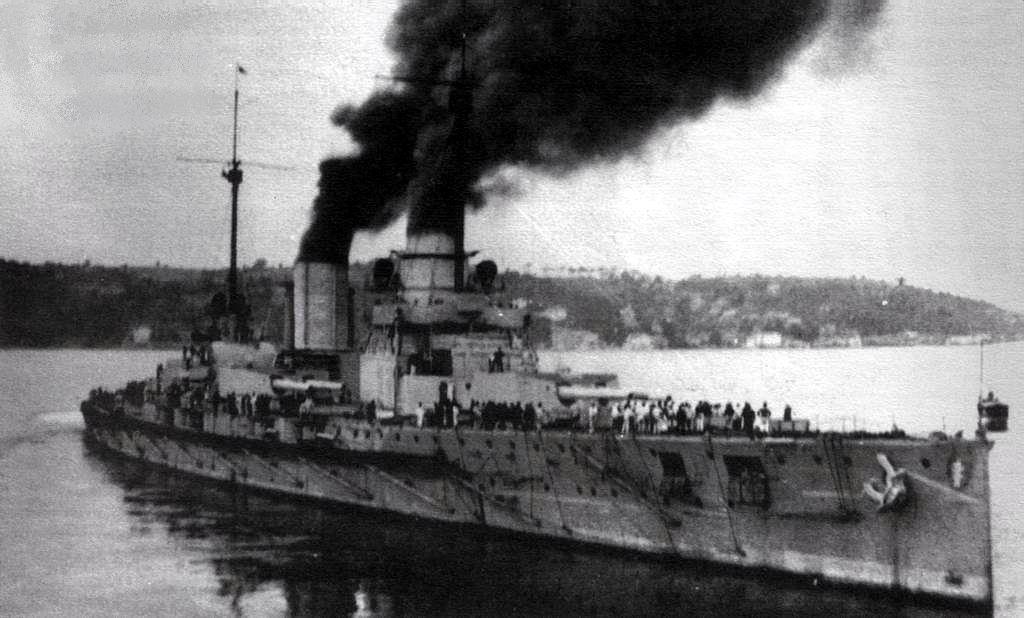

第一次世界大戦(1914〜1918年)

ドイツ側について参戦するも敗北。戦後、連合国によって分割が進み、1922年にスルタン制が廃止されて帝国は正式に終焉。

直後にトルコ革命が勃発し、ムスタファ・ケマル(アタテュルク)による共和国の樹立へと移行。

イスラム世界の中心だったカリフ制も1924年に廃止され、600年以上続いたオスマン帝国は完全に歴史の舞台を去ったのです。

オスマン帝国の戦争は、ただの“勝ち負け”じゃなく、世界の動きとがっちり連動していました。

中東・バルカン・地中海という重要すぎる立地にあったからこそ、戦争のたびに帝国の形も、世界の秩序も変わっていったんです。

まさに、「戦争を通して見る帝国史」っていうのが、オスマン帝国の醍醐味なんですね。