オスマン帝国の政治 ─ 政治体制の特徴とその変遷

オスマン帝国の政治体制って、一見すると「スルタンが全部決めてたんでしょ?」と思いがちですが、実はそんな単純な話ではありません。

スルタンを頂点に据えつつも、官僚制度、宗教機構、地方自治──さまざまな要素が組み合わさった高度な政治システムが機能していたのです。

また600年以上も続いた帝国ですから、政治の中身も時代とともに少しずつ変わっていきました。

この記事では、まずオスマン政治の基本構造を押さえたうえで、各時代の変遷をわかりやすくたどっていきます。

政治体制の特徴

スルタン・アフメト1世のモスク(ブルーモスク)外観

オスマン帝国の政治制度を支えた行政機関と宗教の結合を象徴する建築物で、統治権と宗教権威が視覚的に統合された代表例

出典:Bigdaddy1204 / Wikimedia Commons Public domainより

まずは「オスマン帝国ってどんな政治スタイルだったのか?」という基本から見ていきましょう。

専制政治―スルタンが統べる絶対権力

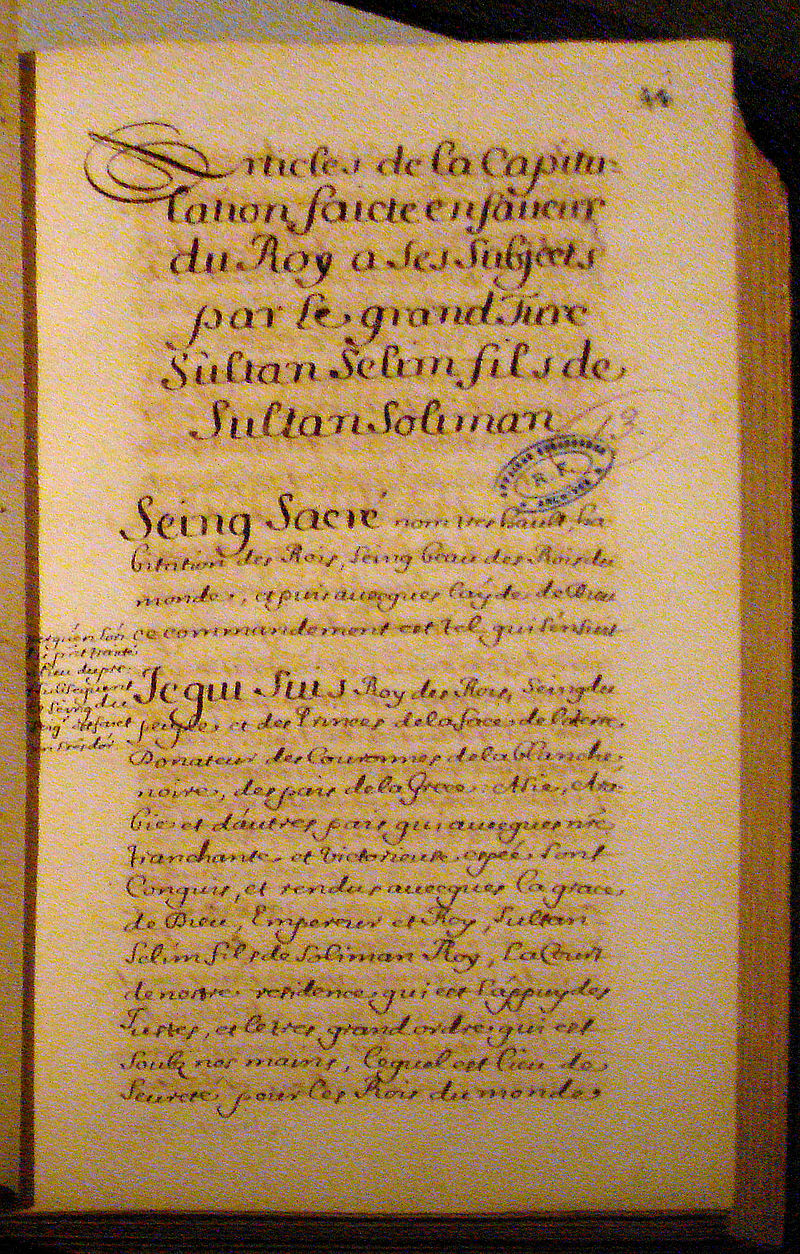

オスマン帝国のスルタンは絶対的な君主として君臨し、立法・行政・軍事すべての最高権力を握っていました。 とくにスレイマン1世の時代には「神の影」としての統治権が強調され、イスラーム法(シャリーア)と皇帝令(カヌーン)を統合した法体系が整備されました。

官僚制―教育と選抜で支える行政機構

中央政府は大宰相(ヴェジル=アーザム)を筆頭とする文官集団によって構成されており、行政は非常に制度的でした。

特にデヴシルメ制度によって徴用されたバルカン出身のキリスト教徒少年たちが、教育を受けて文武のエリート官僚に育成された点が一線を画しています。

宗教制度―イスラームと国家の融合

スルタンはイスラームの最高権威者「カリフ」を兼ねる存在であり、宗教法官(カーディー)や神学者(ウラマー)を国家機構に組み込むことで、宗教と政治の融合を実現しました。

宗教教育や慈善事業はワクフ(宗教寄進財産)によって支えられ、社会福祉制度の一部としても機能していたのです。

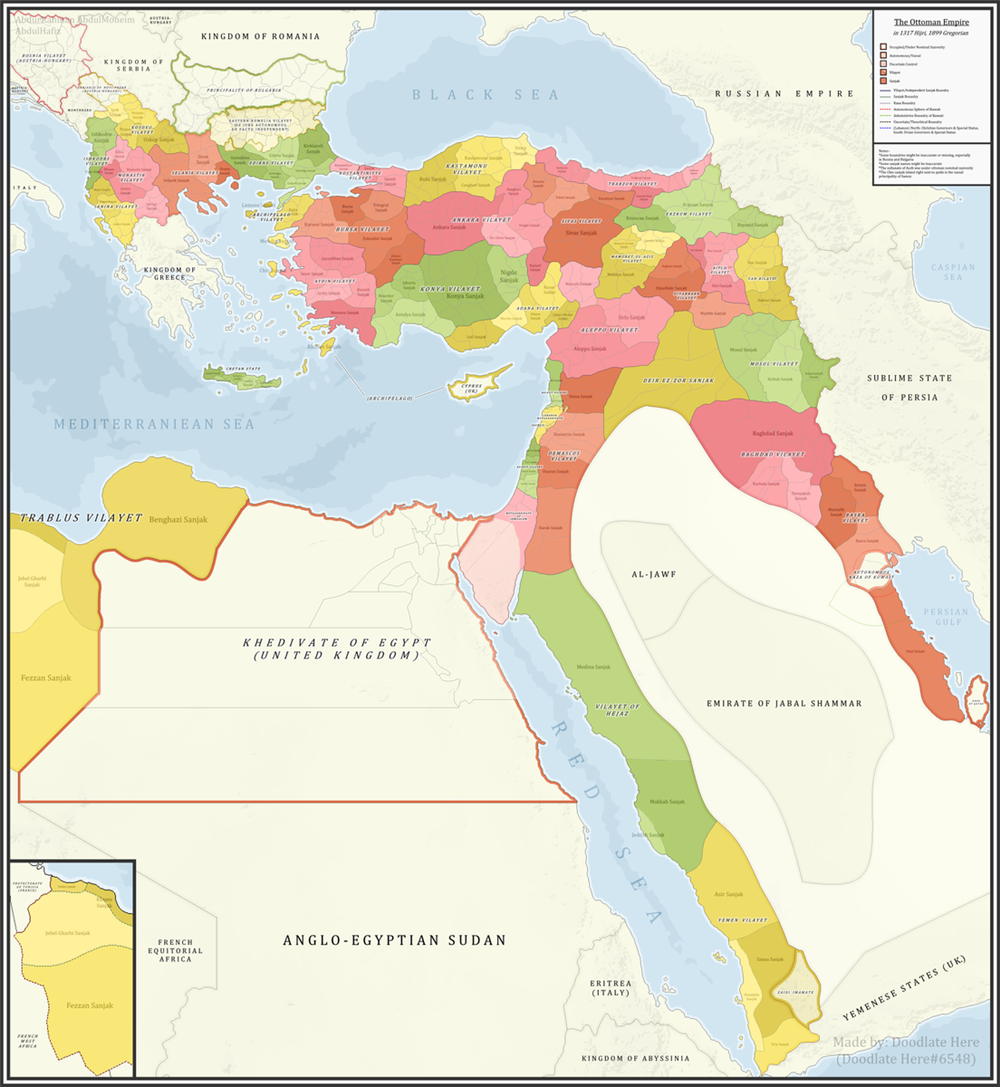

地方自治―広大な領土のための分権統治

広大な帝国を統治するために、各地にはベイレルベイ(総督)やサンジャクベイ(郡長)などの地方官が置かれました。

また、異なる宗教共同体に一定の自治を認めるミッレト制度も導入され、キリスト教徒やユダヤ教徒が自らの宗教指導者のもとで生活できるようになっていました。

政治体制の変遷

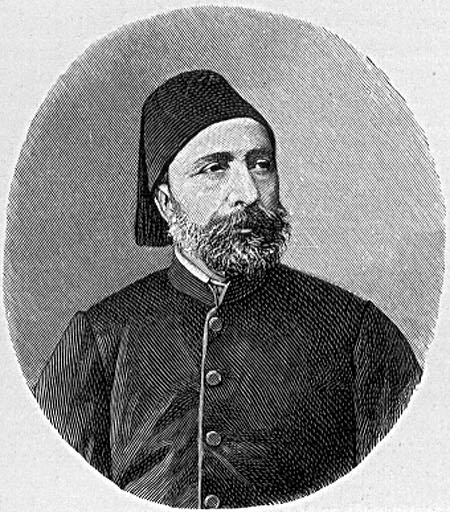

ミドハト・パシャ(1870年代)の肖像

オスマン帝国初の憲法を導入したミドハト憲法制定に関わったが、その後停止され、議会政治は終焉へ向かった

出典:Ali Haydar Midhat / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン政治は一枚岩ではなく、時代ごとに変化と適応を重ねていきました。ここでは、各時期の特徴を時系列で整理してみましょう。

建国期―部族的支配と軍事主導の時代

14~15世紀初頭の段階では、まだ部族連合的な色合いが強く、トルコ=イスラームの遊牧文化と戦士団的支配が支配体制のベースでした。

この時期はカリスマ的指導と軍事力が統治の中核にあり、行政機構もまだ発展途上でした。

最盛期―中央集権と法の整備が進む

16世紀のスレイマン1世の時代を中心に、中央集権的官僚国家として完成形に達します。

文官と軍人を教育で育成するエリート制度が整い、法体系も整備され、「秩序と安定の黄金時代」を迎えました。

停滞期―宮廷政治の混乱と権力の分散

17~18世紀には、宮廷の腐敗や宦官の台頭、スルタンの幼少即位による摂政政治の長期化などが進み、中央の機能低下が目立ち始めます。

またイェニチェリの保守化や地方の有力者(アヤーン)の台頭によって、帝国の権力構造がゆるみを見せていきました。

衰退期―近代化改革と制度疲労の狭間

19世紀にはナポレオン戦争やギリシャ独立戦争などの衝撃を受け、近代化改革(タンジマート)を進めるも、伝統と近代の板挟みに。

スルタンの権威も揺らぎ、立憲制の導入とその停止(ミドハト憲法)といった混乱も続出。 最終的には第一次世界大戦後にスルタン制が廃止され、オスマン政治は終焉を迎えることとなります。

オスマン帝国の政治は、専制と制度、宗教と行政、中央と地方が入り組んだ絶妙なバランスの上に成り立っていたんです。そのバランスが揺らぐとき、帝国もまた大きく変わっていったというわけですね。