オスマン帝国史年表

| 年代 | 出来事 | 概要 |

|---|---|---|

| 1299年 | オスマン帝国の建国 | オスマン1世がアナトリア西部で独立を宣言。後のオスマン帝国の基礎が築かれる。 |

| 1453年 | コンスタンティノープル陥落 | メフメト2世が東ローマ帝国の首都を攻略し、イスタンブールとして帝国の新首都に定めた。 |

| 1517年 | マムルーク朝を征服 | セリム1世がエジプトを制圧し、メッカ・メディナの保護者(イスラーム世界の宗主)となる。 |

| 1520 - 66年 | スレイマン1世の治世 | 「壮麗帝」スレイマン1世が領土拡大と法整備を進め、帝国の最盛期を現出。 |

| 1683年 | 第二次ウィーン包囲の失敗 | ハプスブルク帝国への遠征「第二次ウィーン包囲」が失敗し、ヨーロッパへの進出に限界が見える。 |

| 1699年 | カルロヴィッツ条約 | 第一次大規模な領土喪失。ハンガリーなどをオーストリアに割譲。 |

| 1792年 | ヤシ条約締結 | ロシアとの戦争の終結条約でクリミア半島の支配を確定される。ロシアの南下政策が本格化。 |

| 1793年 | セリム3世の近代化改革 | セリム3世が「新秩序(ニザーム=イ=ジェディード)」と呼ばれる軍事・行政改革を試みたが、旧勢力の反発で失敗。 |

| 1807年 | セリム3世の廃位 | 近代化に反対するイェニチェリの反乱で退位。改革派と保守派の対立が深まる。 |

| 1826年 | イェニチェリの廃止 | マフムト2世が旧式の常備軍・イェニチェリを武力で解体(「イェニチェリ掃討」)。軍制改革が本格化。 |

| 1839 - 76年 | タンジマート(恩恵改革) | 西欧化・近代化政策「タンジマート」が進められたが、国内外の反発も大きかった。 |

| 1876年 | ミドハト憲法公布 | オスマン帝国初の成文憲法「ミドハト憲法」制定。立憲制が導入されるが、翌年にはアブデュルハミト2世により停止。 |

| 1908年 | 青年トルコ人革命 | 憲法が復活し、立憲君主制が復活するが、軍部とスルタンの対立が続く。 |

| 1914年 | 第一次世界大戦参戦 | 中央同盟国側として第一次世界大戦に参戦。戦後の敗戦により帝国崩壊が決定的に。 |

| 1922年 | スルタン制の廃止 | メフメト6世が退位し、600年以上続いたスルタン制が終焉。 |

| 1923年 | トルコ共和国建国 | ムスタファ・ケマル(アタテュルク)によって共和国が樹立され、オスマン帝国は正式に消滅。 |

オスマン帝国の歴史詳細

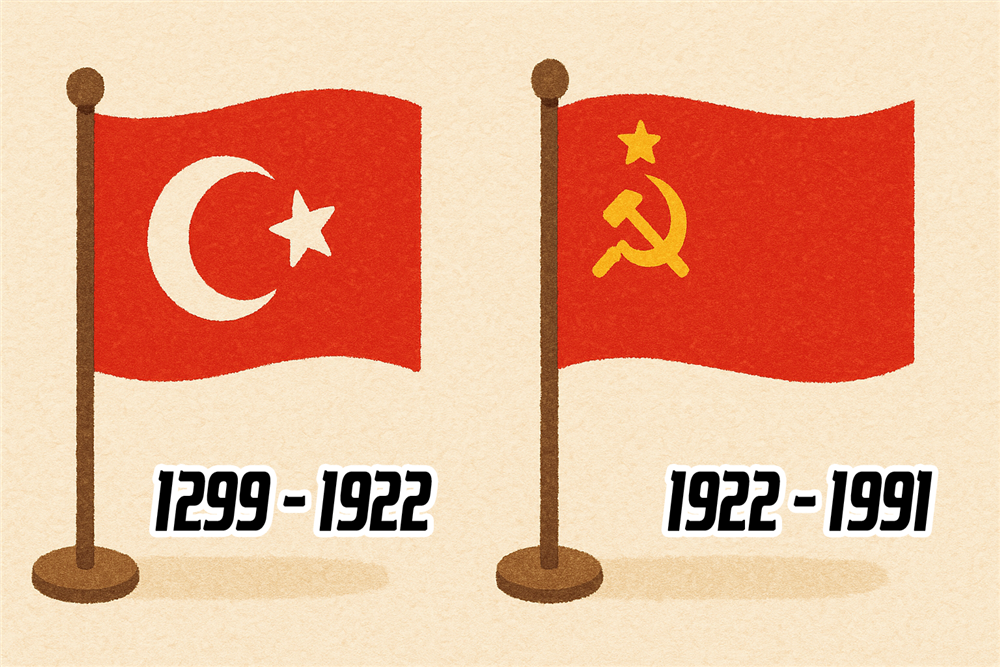

オスマン帝国の歴史は、1299年から1922年までの約600年にわたって続いた超ロングランの帝国物語です。

でもこの600年、ず〜っと同じように栄えていたわけではありません。

むしろ、「勢いに乗ってガンガン拡大した時代」→「いちばん輝いた黄金期」→「じわじわ衰退していく時代」という流れで、まるで人間の人生みたいに“成長・成熟・老い”の三拍子がしっかりそろってるんです。

オスマン帝国の歴史を「前期(拡大)」「中期(最盛)」「後期(衰退)」の3つの時代に分けて、それぞれの特徴と流れをわかりやすくまとめていきます。

前期(1299~1453) ─ 小さな侯国から「帝国」へと成長

オスマン帝国の建国者・オスマン1世

出典:Paolo Veronese (Nachfolger) / Wikimedia Commons public domainより

この時代は、とにかく攻めて攻めて、領土をどんどん広げていった拡大期。

でも最初から大国だったわけじゃなく、アナトリア西部にあった小さなイスラム侯国からスタートしているんです。

建国者オスマン1世とその息子たち

1299年、アナトリアで「オスマン1世」がスルタンとして即位し、小規模ながら独立国家を樹立。 彼の時代にはまだオスマン朝の影響力は限定的で、バルカン半島にも進出していなかったけれど、のちの爆発的な拡大の“タネ”はすでに蒔かれていました。

その後を継いだオルハン、ムラト1世、バヤズィト1世らの代で、ビザンツ帝国やバルカン諸国との戦争が本格化し、帝国のかたちが少しずつできあがっていきます。

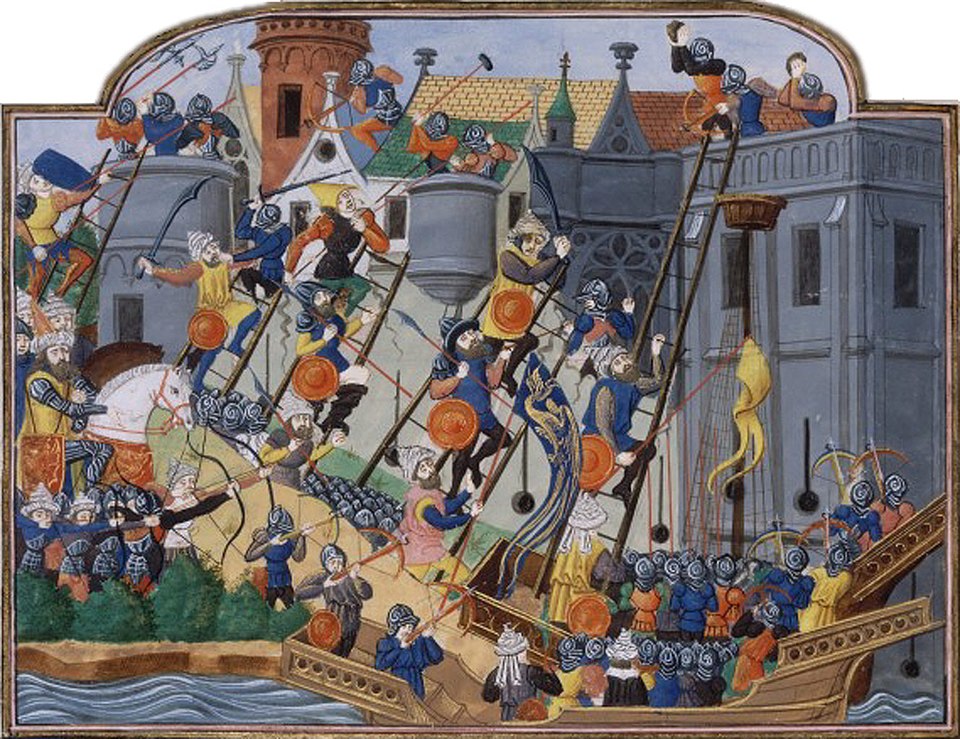

1453年、ついにビザンツ帝国を滅ぼす

この時代のゴールはなんといっても1453年、メフメト2世によるコンスタンティノープル陥落! 1000年以上続いた東ローマ帝国(ビザンツ)を滅ぼし、首都をイスタンブールに遷都。ここから「本格的な帝国時代」が始まります。

この都市の攻略は、当時のイスラーム世界だけでなく、キリスト教世界にも大きな衝撃を与えました。ヨーロッパ諸国では「文明の終わりだ」と騒がれたほどです。それほどまでに象徴的かつ歴史的な転換点だったんですね。

ガジー(聖戦戦士)精神が拡大の原動力

この時期のオスマン朝を突き動かしていたのが、「ガジー(ジハード戦士)」としての理念。 イスラームの守護者としてキリスト教世界と戦い、“信仰の拡大”を正当化していたんです。

とくにバルカン半島への遠征では、この宗教的正統性が兵士や部族の結束を生み出し、拡大のモチベーションにもなっていました。だからこそ、オスマン帝国は軍事力だけじゃなく精神的な一体感でも他の小国と一線を画していたんですね。

そして、この“ガジーの理想”は後の時代にも影響を与え続け、「スルタン=イスラーム世界の指導者」という考え方につながっていくのです。

中期(1453〜1683) ─ 軍事も文化も最高潮!黄金のオスマン

壮麗帝・スレイマン1世

領土・文化・法制すべてが輝いた“最盛期”の皇帝として知られる

出典:Kunsthistorisches Museum Wien / Wikimedia Commons Public domainより

この時代は、オスマン帝国がヨーロッパ・中東・北アフリカを支配する大帝国に成長した“全盛期”。 スルタンのカリスマと制度の強さが噛み合って、とにかく「全方位に強い」時代でした。

スレイマン1世のもとで最盛期を迎える

特に16世紀、スレイマン1世(スレイマン大帝)の時代には、ハンガリー・エジプト・イラクまで支配し、ヨーロッパの強国と堂々と渡り合うほどに。 1529年にはウィーン包囲にも挑み、キリスト教世界にとってはまさに“東からの脅威”と見なされていました。

一方で国内ではカーヌーン(世俗法)による法体系が整備され、シャリーア(イスラーム法)との並立が図られたことで、国家運営の実効性が飛躍的に向上。こうして軍事・法・外交・宗教のすべてが絶妙なバランスで統治されていたわけですね。

海でも強い、文化も花開く

この時代のオスマン帝国は、陸だけじゃなく海でも無敵でした。地中海ではオスマン海軍が圧倒的な存在感を誇り、バルバロス・ハイレッディンを筆頭に、イスラム世界最強の艦隊を築きあげます。

1538年のプレヴェザの海戦では、神聖ローマ帝国・スペイン連合艦隊を打ち破り、地中海制海権をがっちり握ることに。

そして文化面では、建築家ミマール・スィナンがスレイマン・モスクをはじめ数々の傑作を残し、詩人バキや歴史家ムスタファ・アリらが活躍。まさにオスマン・ルネサンスとも言える時代でした。

制度の完成と統治の柔軟さ

この“黄金期”を支えていたのが、実はオスマン帝国の制度設計の柔軟さ。とくに有名なのがミッレト制と呼ばれる宗教共同体制度で、ユダヤ教徒・ギリシャ正教徒・アルメニア教徒などの宗教グループに、ある程度の自治権と課税義務を認めていたんです。

この制度があったからこそ、オスマン帝国は多民族・多宗教国家として爆発的に拡張しても内側から瓦解しなかった。宗教的寛容さと強固な中央集権体制がうまく共存していたんですね。

さらに、デヴシルメ制度(キリスト教徒の少年を徴用して改宗・教育し、軍や官僚に育成)によって、優秀な人材をイスラーム的忠誠心のもとで育て上げるシステムも機能していました。これがイェニチェリ軍団や行政官の質の高さにつながり、帝国全体の“筋肉”を作っていたわけです。

後期(1683〜1922) ─ 「病人」と呼ばれた帝国の終わり

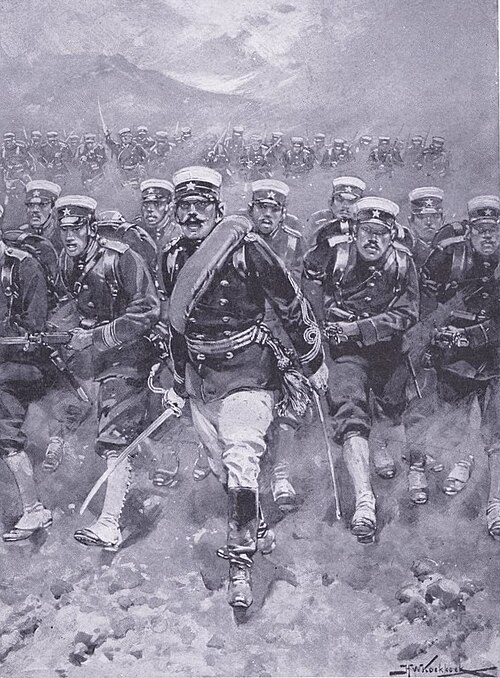

二次ウィーン包囲(1683年)

オスマン帝国がヨーロッパ進出の最後の望みを賭けた包囲戦だったが敗北し、帝国が下降の一途をたどる転機となった

出典:Wikimedia COMMONS Public Domainより

最盛期を過ぎた後、オスマン帝国は少しずつ“老い”の時代に突入していきます。 軍事では敗戦が続き、政治は混乱し、民族運動や列強の圧力で領土は縮小の一途をたどります。

第二次ウィーン包囲の失敗

ウィーンを再び攻めたオスマン軍がキリスト教連合軍に大敗したことで、ヨーロッパ諸国は一気に反撃。 以後、オスマンは領土を失い続け、「ヨーロッパの病人」とまで呼ばれるようになります。

帝国を揺るがした列強との対峙

18世紀から19世紀にかけて、オスマン帝国はヨーロッパ列強との戦争や不平等条約に翻弄されていきます。とくにロシアとの露土戦争は何度も繰り返され、そのたびにバルカン半島や黒海沿岸の領土を失っていくことに。

さらに列強は“バルカンの民族自立”を支援する一方で、オスマン国内では自治権を持つ諸民族が独立を目指して動き出すという連鎖が起き、帝国の中枢は常に緊張にさらされることになります。

制度疲労と内部崩壊の連鎖

近代化改革が進む一方で、古い制度や支配構造が足かせとなり、帝国全体が制度疲労を起こしていきました。

たとえばミッレト制(宗教共同体ごとの自治制度)はかつての安定要因だったのに、近代国家の原則「国民の平等」には逆行。

これにより、かえって分離主義やナショナリズムを刺激する結果となり、帝国の団結力はどんどん薄れていったのです。

行政の面でも、官僚制は腐敗と縁故主義が蔓延し、中央政府の統制力は弱体化。つまり外からの圧力だけでなく、内側からも崩れていたというのが、オスマン後期のリアルな姿だったわけです。

近代化と民族運動、そして終焉へ

19世紀にはマフムト2世やアブデュルハミト2世が近代改革を進めるも、成果は限定的。

そして第一次世界大戦での敗北をきっかけに1922年、スルタン制は廃止され、オスマン帝国は正式に崩壊。 その翌年にトルコ共和国が誕生し、新たな時代へと移っていきます。

オスマン帝国の600年の歴史は、拡大→最盛→縮小という明確な3段階に分けて見ると、とても理解しやすくなります。

最初は勢いで進み、次に制度と文化で輝き、最後は変化に対応できず崩れていった――

まるで1人の人間が年を重ねるように、“成長・成熟・老化”の流れをたどった帝国だったんですね。