オスマン帝国の独立運動

オスマン帝国は、600年以上にわたって多民族・多宗教の広大な領域を支配してきましたが、19世紀以降になると各地で独立運動が激化していきます。背景には、民族意識の高まりと列強の干渉、そして近代的な改革による旧制度のほころびがありました。

この記事では、まず独立運動の地理的な背景を押さえた上で、その歴史的な展開を段階的にたどっていきます。

独立運動の背景・前史

オスマン帝国の最大領土を示す地図

出典:Tiashing595 / Wikimedia Commons CC0 1.0より

オスマン帝国の支配地域は実に多様で、それぞれの地域における独立運動には独自の事情とタイミングがありました。ここではバルカン、中東、アナトリア・コーカサスの3地域に分けて見てみましょう。

バルカン半島

バルカンは、帝国にとって最古の征服地でありながら、もっとも早く独立運動が高まった地域でもあります。ギリシア、セルビア、ブルガリアなど、正教徒の民族が集まるこの地では、宗教と民族のアイデンティティが強く意識されていたため、反乱の温床となりやすかったのです。加えてロシアの支援もあり、次々と蜂起が起こることになります。

中東

アラブ人の多くは、19世紀初頭まではオスマン支配を比較的受け入れていたのですが、スエズ運河の開通やヨーロッパ列強の進出によって地政学的な関心が集中。とくにイギリスがアラブ民族主義を煽る形で関与するようになると、オスマン政府に対する不満が爆発しはじめました。

アナトリア・コーカサス

帝国の中核地帯であるアナトリアでも、アルメニア人を中心に独立志向が高まっていきます。特にコーカサス地方のアルメニア系住民は、ロシアとの関係も深く、独立あるいは自治要求が次第に顕在化。一方で、クルド人などの民族集団は独立志向を持ちつつも、しばしば分裂的で一枚岩ではありませんでした。

独立運動の歴史

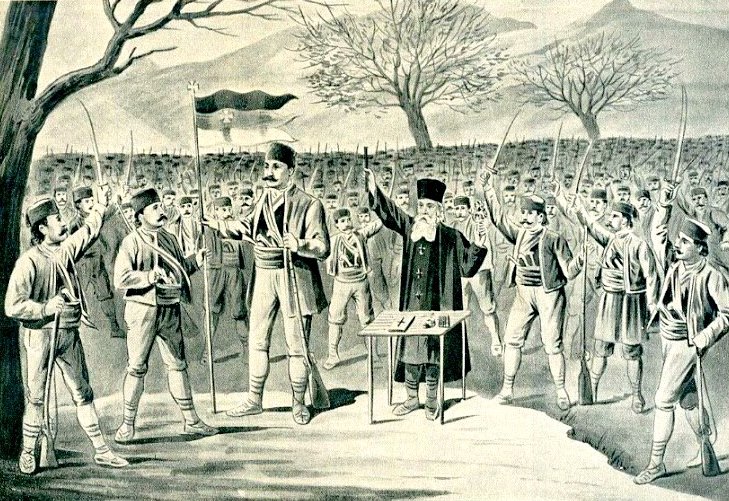

セルビア人の蜂起宣言(1804年)

セルビア・オラシャツの農民や指導者たちが圧政を行うイェニチェリに抗する宣言を行う場面

第一次セルビア蜂起の皮切りとなった

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public Domain

ここからは、オスマン帝国の衰退とともにどのように独立運動が広がっていったのか、歴史の流れに沿って見ていきましょう。

帝国の衰退と列強の干渉

18世紀後半以降、帝国はロシア、オーストリア、イギリスといった列強の圧力にさらされます。軍事的敗北を重ねるたびに、周辺国が“自民族”の保護を名目に干渉を強め、内政干渉と分離主義が同時進行するように。クリミア戦争(1853–1856年)などはその典型例といえるでしょう。

タンジマート(恩恵改革)とナショナリズム流入

1839年から始まるタンジマート改革は、宗教・民族問わず臣民に平等を保障しようとしたものでしたが、結果として各民族のアイデンティティを強化することにもつながってしまいました。西欧の教育制度の導入もあいまって、民族主義思想が次第に知識層を中心に浸透していきます。

バルカン民族の蜂起期

19世紀後半には、セルビア独立戦争(1804年~)を皮切りに、ギリシア独立(1821~)、ブルガリア蜂起(1876年)など、バルカン半島での蜂起が連鎖的に起こります。オスマン軍がこれを鎮圧するたびに、列強は介入し、しばしば逆に自治を認めざるを得ない状況に追い込まれていきました。

ベルリン条約後の自治・独立確立期

1878年のベルリン条約によって、ルーマニア・セルビア・モンテネグロが正式に独立を承認され、ブルガリアも自治国として事実上の独立を果たします。これ以降、オスマン帝国は実質的に「帝国の周縁」を失っていく時期に突入。国内の多民族構造は限界を迎えつつありました。

第一次世界大戦期の反乱と崩壊

第一次大戦中、オスマン帝国は中央同盟国側として参戦しますが、アラブ反乱(1916~)をはじめとする各地の反乱に直面。とくにイギリスとフランスが裏で締結したサイクス・ピコ協定や、バルフォア宣言などがアラブ地域の独立期待を煽り、帝国は内外から崩壊の圧力にさらされました。

このようにオスマン帝国の独立運動は、単なる反乱の連続ではなく、帝国の内部変化と外部圧力が複雑に絡み合った結果だったのです。それぞれの地域と時代の文脈を理解することで、現代中東・バルカン情勢のルーツも見えてきますね。