オスマン帝国の皇帝一覧─特に有名なスルタンと即位の順番を抑えよう

オスマン帝国は約600年のあいだ続いた超長命な帝国。だからこそ、その時代時代を象徴するスルタン(皇帝)たちのキャラクターや政策を知ることが、帝国の歴史をざっくり掴むうえでとっても役立つんです。

この記事では、帝国の4つのフェーズ──建国期・拡張と最盛期・停滞と変質・衰退と近代化──にわけて、特に有名なスルタンたちを、即位順とともに紹介していきます。

建国期の皇帝

まだ小さなアナトリアの一部族だった頃から、国家の骨格を築いた初期スルタンたちに注目しましょう。

オスマン1世(在位:1299年頃 - 1326年)

帝国の名前の由来にもなった建国者。アナトリア西部でビザンツ帝国の弱体化に乗じて独立勢力を拡大し、「ガーズィ(聖戦士)」としてイスラームの旗のもとに支持を集めました。彼の治世では周辺のトルコ系部族を巧みに統合し、小規模ながらも着実な領土拡張を実現しました。とくにオスマン家の王朝としての正統性を築いた点は後世への大きな遺産となり、子孫たちはその理念を継いで帝国へと発展させました。

オルハン(在位:1326年 - 1362年)

父オスマン1世の基盤を受け継ぎ、初の貨幣発行、初の常備軍創設など制度化を本格化させたスルタン。ブルサを征服して首都に定め、帝国化の第一歩を踏み出します。彼の時代にはビザンツ帝国への干渉も強まり、初のヨーロッパ領土獲得も実現しました。とくに軍事・行政両面での制度整備は後の拡大にとって不可欠であり、オスマン国家が「帝国」へと成長する礎を築いた統治者といえます。

ムラト1世(在位:1362年 - 1389年)

バルカン半島へ本格進出し、コソボの戦いでセルビア勢を破って欧州側に拠点を築いた拡張王。また「スルタン」の称号を正式に用い始めたのもこの人物です。その治世では徴税制度やティマール制の整備も進められ、行政の土台が整いました。戦場で戦死した唯一のスルタンとしても知られ、その死は神聖な殉教と英雄視され、以後の皇帝像に影響を与えることになります。

拡張・最盛期の皇帝

この時代こそがオスマン帝国の黄金期。ヨーロッパとアジアをまたぐ超大国へと成長します。

メフメト2世(在位:1451年 - 1481年)

1453年、ついにコンスタンティノープルを陥落させて東ローマ帝国を滅ぼした「征服王」。 その後もアナトリア・バルカンの安定化を進め、イスタンブールを中心とした新秩序を築きました。彼は法整備にも力を注ぎ、「メフメト法典」によって統治の基礎を築きました。また学問・芸術の振興にも積極的で、軍事と文化の両面で帝国を飛躍させた稀代の君主とされています。その威厳は西欧でも「トルコのアレクサンドロス」と称されるほどでした。

バヤジット2世(在位:1481年 - 1512年)

父メフメト2世の路線を継承しつつ、内政の安定を重視した文治派のスルタン。スペインから追放されたユダヤ人を保護するなど、寛容な宗教政策も実施しました。彼の治世では帝国領内のインフラ整備や文化振興が進み、経済も安定しました。ただし晩年には後継者争いが激化し、自ら退位に追い込まれます。それでも「穏やかな統治の時代」を象徴する君主として、今も高く評価されています。

スレイマン1世(在位:1520年 - 1566年)

「壮麗帝(スレイマン大帝)」の名で知られ、オスマン帝国の最盛期を築いた最大の名君。 ウィーン包囲から地中海制覇、法典整備や芸術振興まで、政治・軍事・文化すべてにおいて卓越した業績を残しました。とくに「カーヌーニ(立法者)」の異名が示すように、彼の法整備は帝国内の秩序と安定をもたらしました。また、詩人としても知られ、宮廷文化の成熟にも深く関与。軍事と文化の理想的融合を体現した皇帝といえるでしょう。

停滞・変質期の皇帝

拡大が止まり、宮廷政治や後継者争い、外交の複雑化など、内部のひずみが目立ち始める時代です。

ムラト4世(在位:1623年 - 1640年)

飲酒・喫煙・夜間外出などを禁止するなど、強権的な規律回復を試みたスルタン。対外的にはバグダード遠征を成功させ、一定の軍事的成果も挙げました。若くして即位し、当初は母后の後見を受けましたが、のちに自ら政務を掌握。荒れた宮廷と都市の風紀を正すため、過激な手段も辞さず統治しました。混乱の時代に秩序を取り戻そうとした異色の君主として知られています。

メフメト4世(在位:1648年 - 1687年)

ウィーン包囲(1683年)のスルタンとして有名ですが、実権は宰相カラ・ムスタファ・パシャに任され、敗北によって帝国の後退の象徴ともなった人物です。幼少で即位したため、長く後見と宰相に頼る治世が続きました。狩猟好きでも知られ、「狩人スルタン」とも称されますが、政治の混乱や軍事の敗退により失脚。帝国衰退の入り口に立たされた皇帝として記憶されています。

アフメト3世(在位:1703年 - 1730年)

「チューリップ時代(ラーレ・デヴリ)」「近世文化の開花」など、西洋文化への憧れと柔軟性が表れたスルタン。 一方で財政難や反乱も招き、バランスの難しい時代を象徴しています。宮廷では印刷術の導入や外交使節の派遣なども進められ、文化と技術の革新が見られました。とはいえ、享楽的な空気が庶民の不満を招き、最終的にパトロナ・ハリルの乱が勃発。文化の爛熟と政変のはざまで退位した皇帝となりました。

衰退・近代化期の皇帝

列強に囲まれ、内部からも改革が迫られた苦悩の時代。それでも最後まで存続を模索し続けました。

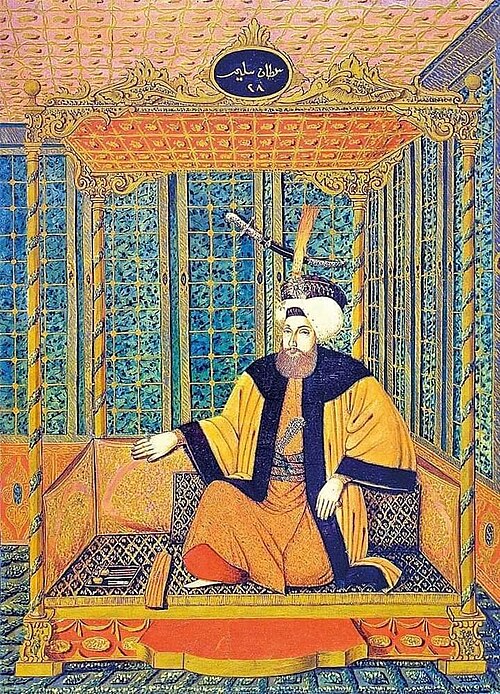

セリム3世(在位:1789年 - 1807年)

近代的軍制「ニザーム=ジェディード」の導入など、本格的な西欧化改革を試みたスルタン。しかし保守派の反発を受けて廃位され、近代化の困難さを象徴する存在となりました。彼は詩や音楽の素養も持ち、芸術面でも後世に影響を与えましたが、改革の進展を妨げたのは旧来の軍事勢力でした。最終的に宮廷クーデターで命を落とし、「先駆者であり犠牲者」でもある改革君主として歴史に残っています。

マフムト2世(在位:1808年 - 1839年)

イェニチェリ軍団を武力で解体した「タンジマート前夜」の改革王。 中央集権と官僚制度の強化を進め、帝国を近代国家に変える土台を築きました。彼は服制や教育制度の西洋化にも着手し、帝国の意識改革を推進しました。なかでも軍事と行政の刷新を一体化させた点は画期的で、のちのタンジマート改革に決定的な影響を与えます。旧体制との決別を象徴する皇帝でした。

アブデュルハミト2世(在位:1876年 - 1909年)

ミドハト憲法の制定と停止、諜報網の強化、汎イスラーム主義の推進など、専制と近代化の狭間で揺れたスルタン。その統治スタイルは、崩壊直前の帝国像を色濃く映し出しています。彼は鉄道や通信インフラの整備を進めつつ、強固な情報統制と宗教的一体性で帝国の結束を図りました。とくにパンイスラム主義によるスンナ派世界の統合は、欧米列強への対抗策として重要視されましたが、国内外に緊張も残しました。

オスマン帝国は、スルタン一人ひとりの選択と個性によって、拡大し、栄え、そして変化していきました。彼らの足跡をたどることは、そのまま帝国600年の歴史をたどることでもあるのです。