オスマン帝国の経済─大帝国を支えた制度と主要産業を知る

「オスマン帝国=軍事大国 」というイメージ、強いですよね。

でも、その強力な軍隊や長期安定を支えたのは、実はしっかりとした経済制度と多様な産業だったんです。

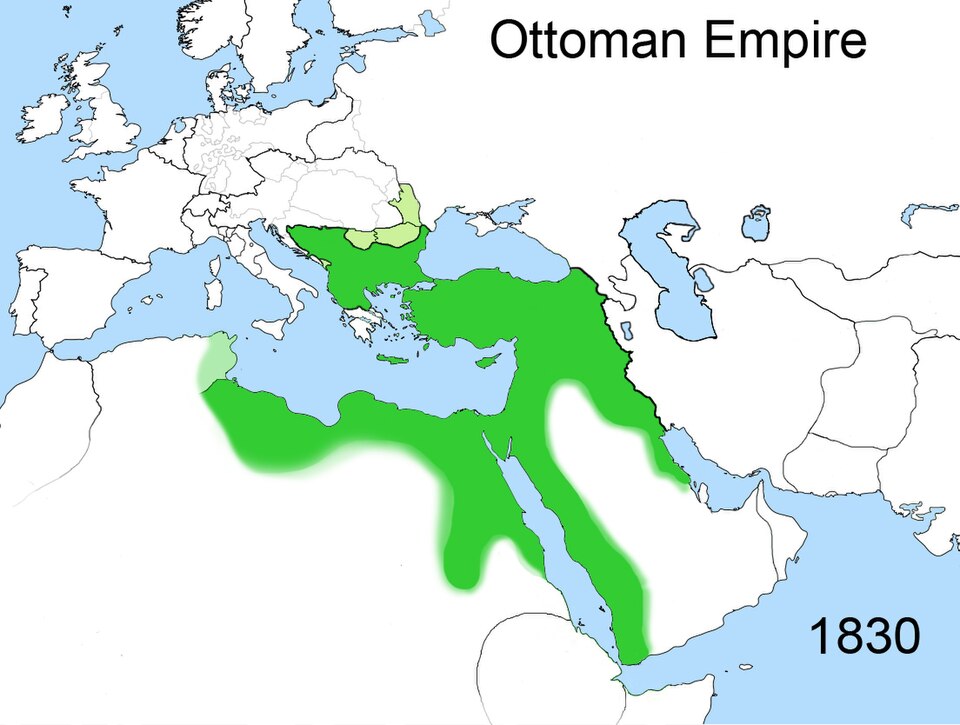

地中海・黒海・アラビアの交易ルートをがっちりおさえ、農業から手工業、商業まで国の内と外をうまくつなぐ仕組みが整っていました。

この記事では、そんなオスマン帝国の経済のしくみを、制度面と産業構造の両面からわかりやすく解説します!

オスマン帝国の経済制度 ─ 税と土地と職人ギルドの三本柱

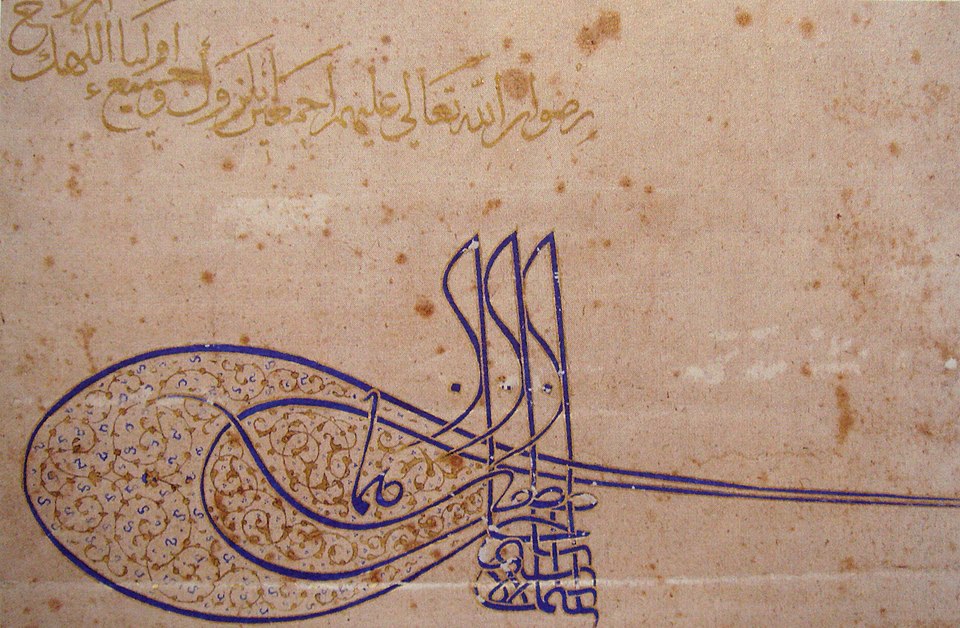

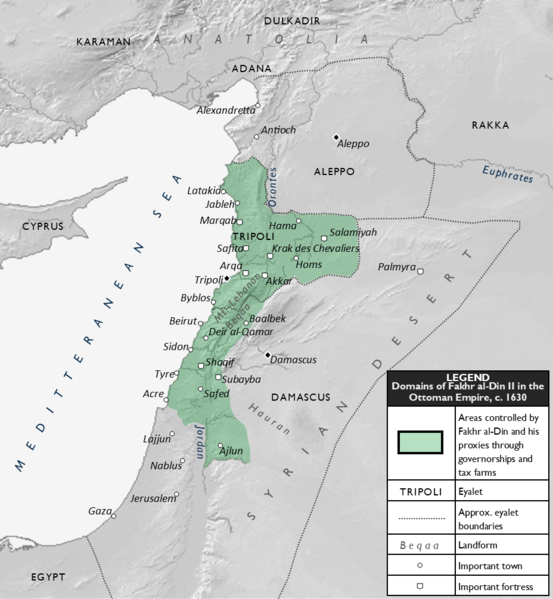

ファフル・アル=ディーン2世のオスマン領シリアにおける徴税請負領域

17世紀初頭、彼が保有していた徴税請負(イルティザーム)としての地方・区画を緑色で示した地図

出典:Al Ameer son / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

オスマン帝国の経済制度は、農村と都市、中央と地方、イスラム法と世俗法がうまく組み合わさった柔軟で実用的な仕組みでした。

ここでは、その主要な制度的な枠組みを押さえておきましょう。

ティマール制(土地分配+軍役システム)

もっとも有名なのがティマール制。これは、スルタンが官僚や軍人に農地の徴税権を与える代わりに、彼らが軍役を果たすという仕組みです。

- 土地自体の所有権は国家にある(個人の私有は禁止)

- 地主(ティマール保有者)は徴税で収入を得るが、軍事出動の義務あり

- 地方支配と軍備維持を両立する仕組み

つまり、経済制度と軍事制度がセットになっていたんですね。

この制度は、オスマン帝国の拡大期において最適な統治システムでした。新たに征服した土地を即座に国家所有地として組み入れ、忠誠を誓う軍人や官僚に分配することで、安定した税収と軍事力の確保を同時に実現していたのです。また、ティマールは世襲が原則として認められなかったため、スルタンの裁量による人事支配が可能であり、中央集権体制の維持にも大きく貢献しました。

徴税請負制(イルティザーム)

ティマール制が衰えると、より金銭ベースの徴税請負制が広まります。

商人や富裕層が政府に前金を納めて徴税権を買い取り、利益を得る仕組みで、財政の即金確保に役立ちました。

この制度は特に戦争が頻発し、即時の財源が必要となった17世紀以降に重要性を増していきました。

徴税請負人(ムルテズィム)は、農村での税を実際に徴収しながら、その差額で儲けを出すというビジネス的な役割を担っていましたが、過剰な徴税や農民の困窮といった社会不安の原因にもなることがありました。

さらに後代になると、この制度は世襲制に変質し、一部の請負人が土地や民を私的に支配するような構造へと変化。これは帝国の中央支配力の低下を示す兆候でもあり、近代改革の対象にもなっていきます。

エスナーフ制度(職人ギルド)

都市部では、職人たちがエスナーフ(ギルド)という職業集団に属していました。

- 製品の質・価格を一定に保つ

- 新人の教育や試験を担当

- 職種ごとの自治組織として行政とも連携

これによって、都市経済の秩序と安定が確保されていたんです。

エスナーフは単なる経済団体ではなく、宗教的・社会的共同体としての性格も強く持っていました。メンバーはしばしばスーフィー教団や慈善組織と結びつき、都市の貧者救済や公共事業にも貢献。

また、職人たちは政権に対して一定の発言力も持っており、たとえば価格や税制に関する不満がたまれば集団的な抵抗や暴動に発展することもありました。

これらの制度は、農村(ティマール・イルティザーム)と都市(エスナーフ)の経済構造をうまくすみ分けつつ、帝国全体の統治と財政を下支えしていました。農民からの徴税によって地方の軍事と財政が支えられ、一方で都市ではギルドが市場と労働を安定させていたのです。

つまるところ、オスマン帝国の経済制度は単なる収入源ではなく、政治・軍事・社会の統治構造と深く結びついたシステムだったのです。

主要産業 ─ 農業から国際貿易までバランス型

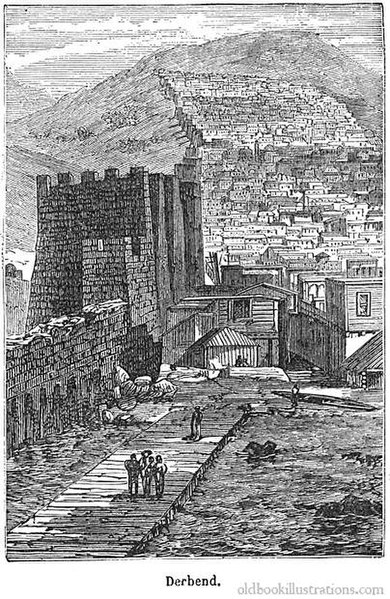

デルベント旧市街

かつてオスマン帝国の経済を支えたキャラバン(隊商)路が通り、交易と物流の要衝だった市街地

出典:Dictionnaire encyclopédique Trousset / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の産業は、大きく分けると①農業 ②手工業 ③商業の三つが柱でした。

それぞれの分野が、地方と都市・国内と国外の経済をつないでいました。

また、こうした産業のすべてが帝国の社会制度や軍事体制と密接に結びついていたのも大きな特徴です。

農業 ─ 帝国の基礎はやっぱり田畑から

農業はオスマン経済の生命線。ティマール制で土地を管理しながら、以下のような作物が広く栽培されていました。

- 小麦・大麦: 主食用。アナトリア・バルカンで主に生産。

- 綿花・亜麻: 繊維産業向け。エジプトやシリアで豊富に栽培。

- オリーブ・果実類: 地中海沿岸での主要作物。

税制と連動していたため、農業の生産高は国家財政の土台でした。

さらに、農業の生産構造は地方ごとの地理・気候条件に適応した形で多様化しており、バルカン半島では酪農やワイン用ブドウ、アラビア半島ではナツメヤシや香辛料など、地域ごとの特色ある生産が見られました。

これにより、帝国内での商品流通や物資の相互補完が活発になり、農業は単なる自給の手段ではなく経済循環の起点でもあったのです。

手工業 ─ 職人の技が都市を支えた

ギルド(エスナーフ)に守られた都市職人たちは、衣料・陶器・金属器・皮革製品などを製造していました。

とくに有名なのが以下の二つです。

- イズニック陶器: モスク装飾や食器に使われた、華やかな青赤模様が特徴

- 織物(絨毯・シルク): アナトリア地方で生産され、国内外で人気

こうした製品は、ヨーロッパからも“オリエンタルな高級品”として引っ張りだこでした。

加えて、都市部では金銀細工、銅器、武具、書籍の製本なども盛んで、モスク建設や宮廷文化を支える需要が産業を後押ししていました。

また、職人たちの技術は代々の徒弟制度によって伝承され、質の高い製品を維持しながら都市の雇用も安定させていたのです。

商業・貿易 ─ 帝国の“通行料”で潤う

オスマン帝国は東西交易の交差点という地の利を活かして、貿易でも大きな収入を得ていました。

- 地中海・紅海・黒海の港湾都市で活発な輸出入

- ラクダ隊による陸上キャラバン交易も健在(シリア、アナトリア)

- 関税収入: 海外商人との通商で国家に莫大な利益

特にイスファハーン、アレッポ、イスタンブール、カイロなどは、帝国内の交易のハブでした。

これらの都市には隊商宿(キャラバンサライ)やバザールが整備され、商人たちの滞在や取引がスムーズに行えるようになっていました。また、オスマン帝国はヴェネツィア商人などとの通商条約(カピチュレーション)を通じて、外国商人に治外法権を認める代わりに通商特権を誘致するなど、かなり戦略的な外交も展開していました。

これら農業・手工業・貿易という三つの産業は、互いに補完関係を持ちながら帝国全体を機能させていました。

農村の生産物が都市に流れ、職人の製品が交易品となり、商業がそれらをつなぐ――という循環が、帝国の経済的持続性を支えていたのです。

また、これらの活動すべてが税制や土地制度、軍事組織、ギルド規制と密接に絡んでいたため、オスマン帝国の産業構造は単なる経済の枠を超え、政治・社会・文化を支える基盤として機能していたと言えるでしょう。

オスマン帝国の経済は、ただ税金で回っていたわけじゃなくて、軍事・行政・産業・貿易がひとつの輪になって動いていたのが最大の特徴です。

農民も商人も職人も、それぞれが帝国の安定を支える役割を持っていて、まさに“経済の多層構造”が築かれていたんですね。