オスマン帝国の征服史─侵攻と拡大を続けた理由

オスマン帝国は、14世紀末から17世紀にかけて、バルカン・中東・北アフリカにまたがる広大な領土を築き上げました。でも、どうしてこの帝国はこれほどまでに執拗に侵攻と征服を続けたのでしょうか?それは単なる「拡張の野望」ではなく、地理的・宗教的・経済的な背景が巧みに絡み合った結果だったのです。

この記事では、まずどんな領域が支配されていたのかをざっくり押さえたうえで、拡大の原動力を3つの側面から探り、最後に歴史的な領土変化の流れをたどっていきます。

オスマン帝国の版図とは

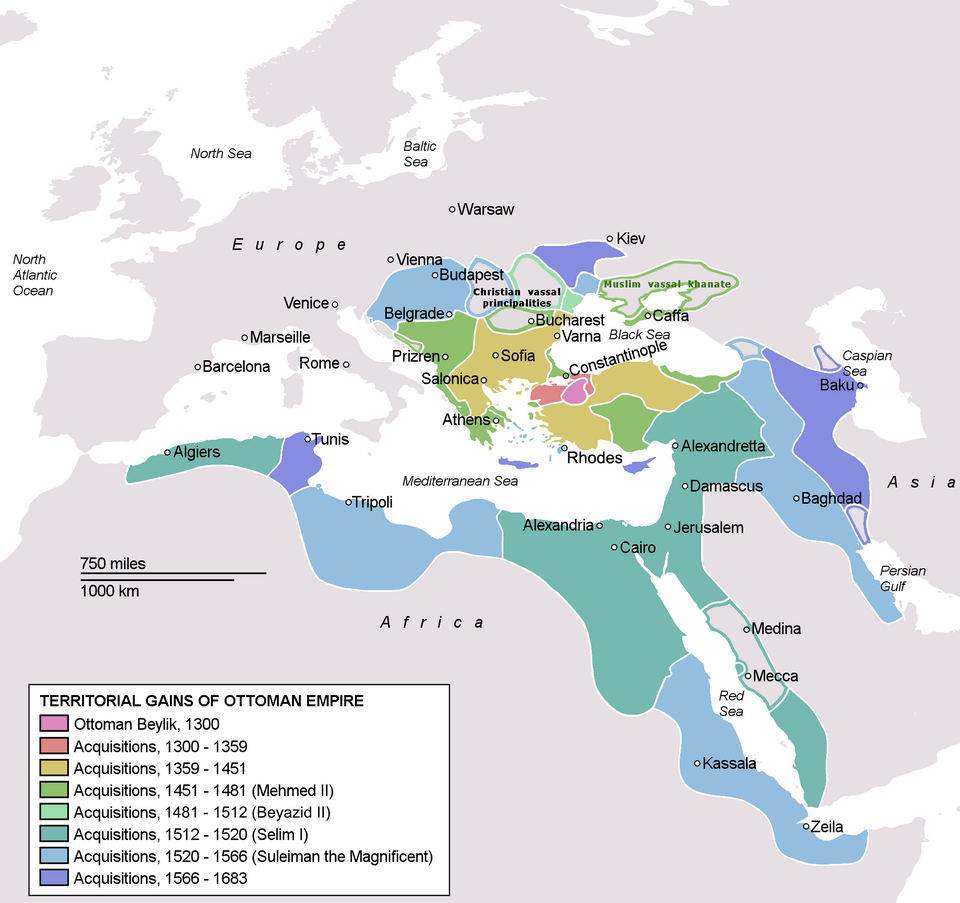

オスマン帝国の最大領土を示す地図

出典:Tiashing595 / Wikimedia Commons CC0 1.0より

最盛期のオスマン帝国──とりわけ16世紀のスレイマン1世時代──は、現在の30か国以上にまたがる広さを誇っていました。北はハンガリーやウクライナ南部、西はアルジェリア、東はペルシャ国境付近、南はイエメンやスーダンに至るまで、多様な民族と宗教がひしめく広大な空間だったのです。

特にバルカン半島・アナトリア・メソポタミア・エジプトは、政治・経済・宗教の重要拠点として、帝国の中枢を成していました。

拡大政策の背景

オスマン帝国がこれほどまでに拡大にこだわったのは、単に軍事的な強さがあったからではありません。その背後には、戦略的で計算された複数の要因が存在していました。

征服による合法性の確保

オスマン帝国は、建国当初から「ガーズィー(聖戦士)」としての性格を持っており、異教徒の地を征服することでスルタンの正統性が強化されるという発想が根強くありました。とくにイスラーム世界においては、拡大は単なる侵略ではなく宗教的使命とみなされていたのです。

経済基盤としての征服

新たな土地を得ることで農地・商業都市・貢納地が増え、国家の歳入が拡大します。とくにティマール制度では、征服地を将兵に与えることで、忠誠と戦力を同時に確保。つまり征服とは、経済と軍事を同時に潤す仕組みでもあったわけですね。

地政学的な安全保障

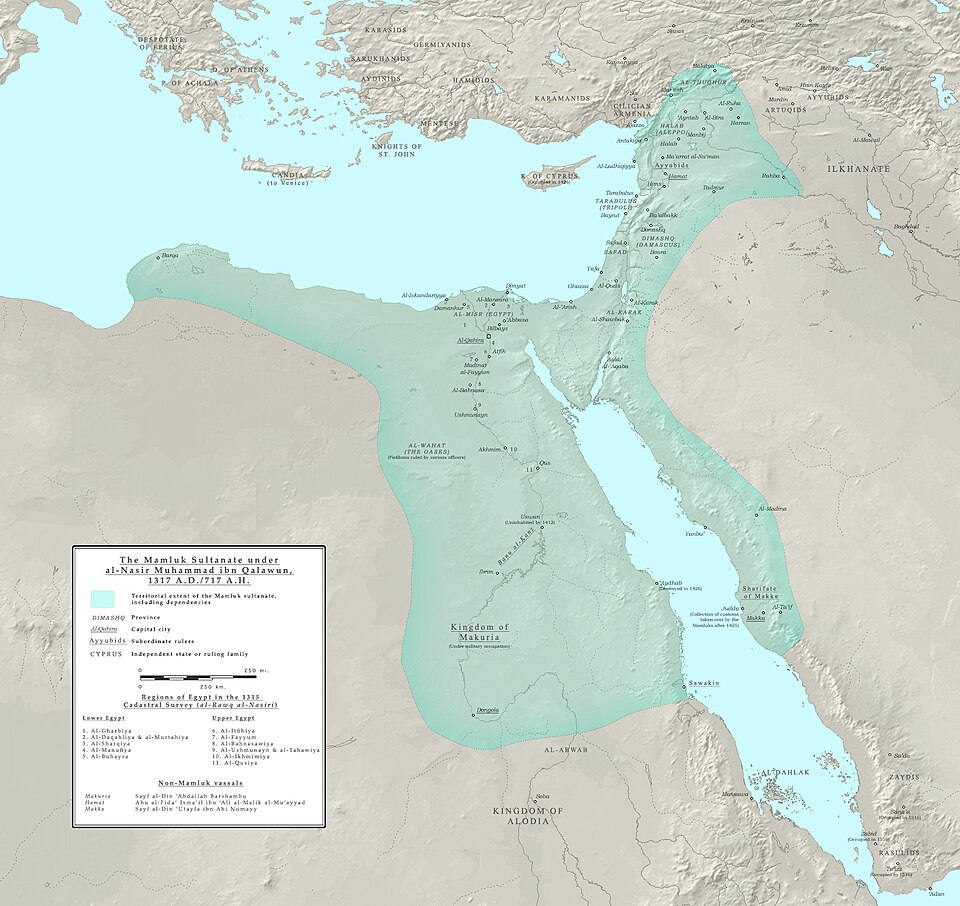

バルカンや中東を制圧することは、東ローマ帝国やマムルーク朝など、周囲のライバル勢力との衝突を避けるうえでも必要でした。つまり「攻めなければ攻められる」という状況の中で、予防的・戦略的拡張が行われていたのです。

帝国の領土変遷

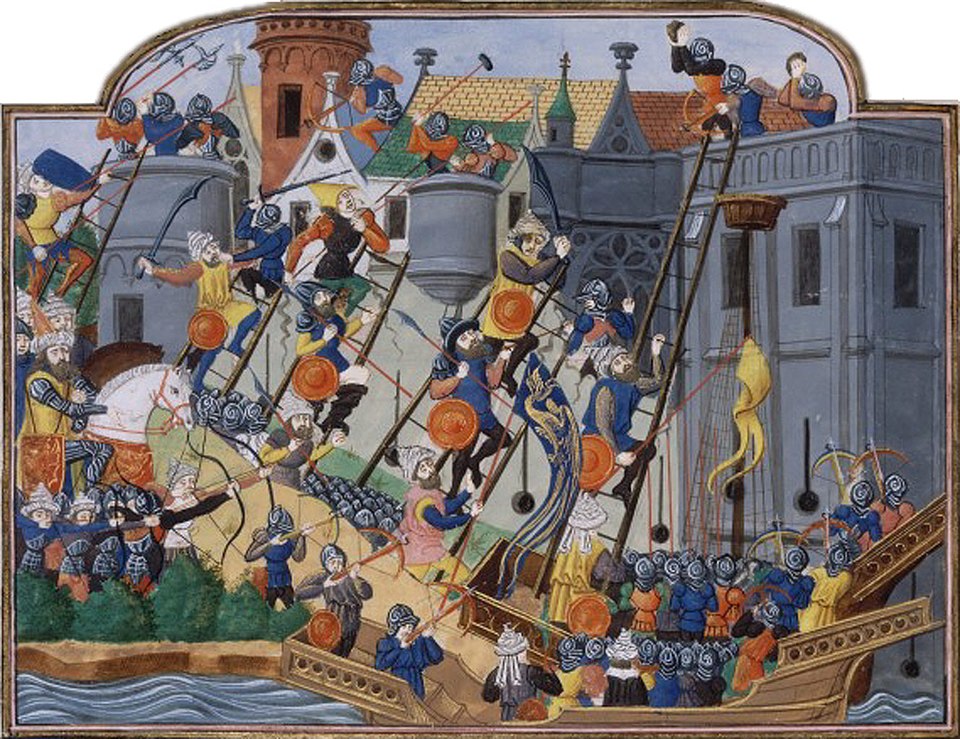

コンスタンティノープル包囲戦

オスマン帝国の軍勢がコンスタンティノープルの城壁を包囲・攻撃する様子を描いている

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の領土拡大とその縮小の歴史は、まさに国家の盛衰そのもの。ここでは主要な3つの時期に分けて、その動きをざっくりと追ってみましょう。

建国~拡張初期(14世紀~15世紀末)

この時期は、アナトリア西部とバルカン半島の一部を中心に地道な拡大を進めた時代。1453年のコンスタンティノープル陥落によって、ビザンツ帝国を滅ぼし、帝国の象徴的勝利を手にしました。

最盛期の領土拡大(16世紀~17世紀前半)

スレイマン1世の治世には、ハンガリー・イラク・エジプト・チュニジアまで制圧し、帝国は「三大陸にまたがる世界帝国」となりました。海では紅海・地中海・黒海にまたがる制海権も獲得。この時代が、オスマンの絶頂期でした。

停滞と縮小の時代(17世紀後半~20世紀初頭)

西欧の近代軍事技術と経済システムに遅れを取る中、次第に領土は失われていきます。とくに19世紀以降は、バルカン諸国の独立・列強の干渉により急速に後退。最終的には第一次世界大戦後にほぼすべての海外領土を喪失しました。

このように、オスマン帝国の拡大政策は宗教的正統性・経済的利益・安全保障といった要素が巧みに絡み合っていたのです。そしてその拡大の歴史こそが、帝国の栄光と限界を物語っているとも言えるでしょう。