オスマンの政策・改革

オスマン帝国の歴史をたどると、その栄枯盛衰の背後には、常に政策と改革の試行錯誤がありました。

初期は戦士団による支配とイスラームの秩序、中期には官僚制と法整備、後期には近代化を求めて西洋を模倣──帝国はその時代ごとに“理想の国家像”を模索してきたのです。

今回は、4つの時代区分に分けて、各時代の代表的な政策や改革について整理していきましょう。

建国期の政策・改革

ムラト1世(在位:1362~1389)

バルカン半島で領土を拡大しつつティマール制(土地俸禄)を確立し、封建的軍事制度の土台を作った

出典:Unknown artist / Wikimedia Commons Public domainより

この時代は、まだ“帝国”というよりは、アナトリアの有力武装集団。とはいえ、国としての基盤はここで着実に整えられていきました。

ガーズィー思想の導入―聖戦を正当化する理念

オスマン家は初期からガーズィー(聖戦士)の名乗りを掲げ、「異教徒に対する聖戦」の名のもとで征服活動を正当化しました。

この思想は兵士の士気を高め、イスラーム世界での地位確立にも役立ちました。

封建的軍事制度の整備―ティマール制の導入

征服した土地はティマール(土地俸禄)として兵士に与え、軍役奉仕の見返りとする制度を確立。

これにより、土地支配と軍事力を一体化させた効率的な戦士国家が形作られていきました。

都市機能と商業の重視―ブルサを中心とした発展

初期の首都ブルサではキャラバンサライや市場などが整備され、経済の基盤が形成されました。

都市発展とともに交易による富が国家を支える柱になっていきます。

拡張・最盛期の政策・改革

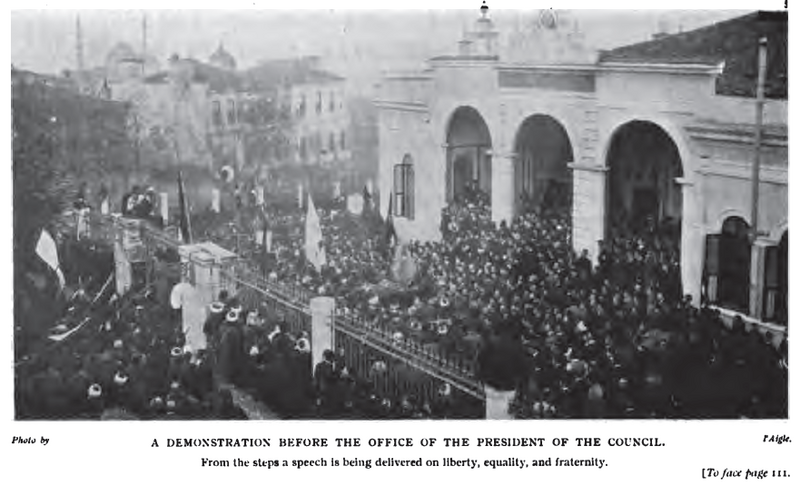

バルカン半島でのデヴシルメ(徴集)の光景

デヴシルメ制度に基づき、バルカン半島からキリスト教徒の少年を徴集する様子。徴集された少年たちは軍人や官僚として育成され、帝国の中核たるイェニチェリの精鋭となった

出典:Unknown artist / Wikimedia Commons Public domainより

この時期は“征服”よりも“統治”へ。多民族・広領土を支える制度づくりが焦点となります。

デヴシルメ制度―人材登用と軍事力の確保

バルカン半島などのキリスト教徒の少年を徴用し、イスラーム改宗・英才教育のうえで軍人や官僚に育成する制度。

これにより忠誠心の高いエリート集団(イェニチェリ、官僚)が形成されました。

カヌーン(皇帝令)の整備―法と秩序の一体化

スレイマン1世の時代には、イスラーム法と皇帝の制定法を調整するカヌーニー(法整備者)としての役割が強まりました。

これにより宗教と政治の融合が進み、国家としての統治秩序が確立したのです。

イスタンブールの整備―首都機能と文化発信地

征服したコンスタンティノープルをイスタンブールとして再開発し、行政機能・軍事・文化が集約された大都市に変貌。

モスク、宮殿、マドラサ(神学校)が建設され、オスマン文化の中心地となりました。

停滞・変質期の政策・改革

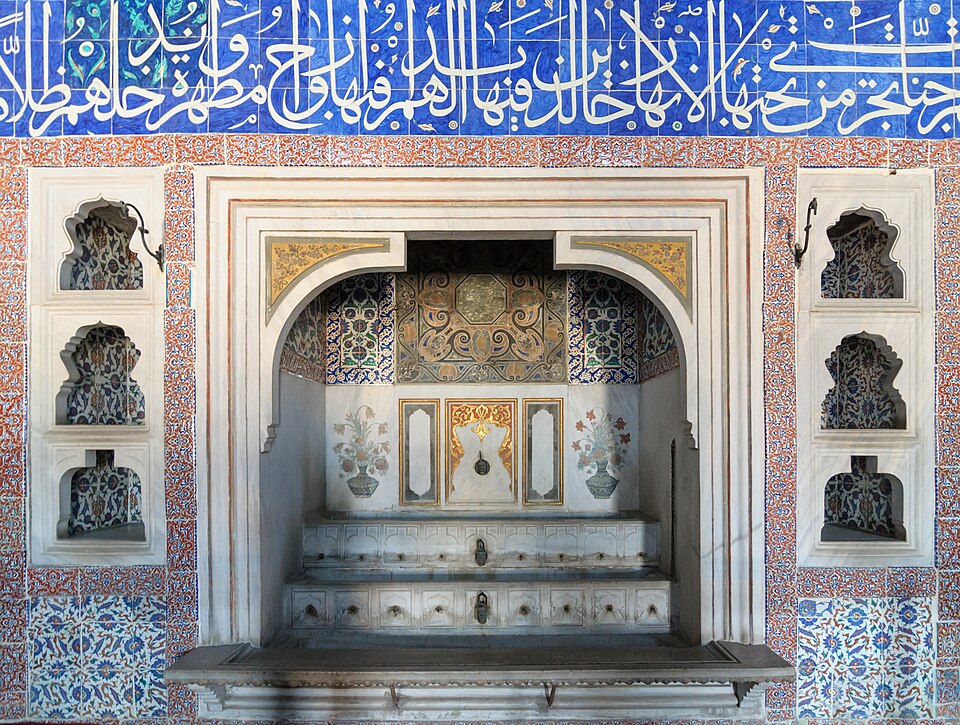

トプカプ宮殿・ムラト3世のハレム

オスマン帝国のハレムは単なる私的空間でなく、女性たちが政治への影響を行使する重要な場でもあった

出典:『Fontaine_chambre_Murad_III_harem_palais_Topkapi』-by Myrabella / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

外敵の圧力や内部の腐敗が進むなかで、体制を立て直すための試みが繰り返されました。

官僚改革の模索―宦官や妃の影響力の増大

スルタンが幼少で即位することが増えるにつれ、宦官やハレムの女性が政治に口を出すように。こうした中で、賄賂や縁故主義が蔓延し、制度疲労への対処が急務となりました。

とりわけムラト3世(在位:1574〜1595)の治世でハレムは単なる後宮ではなく、「もうひとつの権力中枢」として君臨するようになりました。贅沢・享楽・陰謀が渦巻く一方で、外交や王朝存続にも重要な役割を果たしたムラト3世のハレムは、まさにオスマン帝国の繁栄と緩慢な変質を象徴する舞台だったと言えるでしょう。

軍制改革の試行―イェニチェリの形骸化

もともと精鋭だったイェニチェリが保守化・腐敗し、軍事力低下の要因に。

一時的な軍制改革の試みはあったものの、抵抗勢力によって頓挫するケースが多く、体制硬直が深刻化していきました。

西欧との学術・文化交流―チューリップ時代の文化政策

18世紀のアフメト3世期には西欧文化の受容が始まり、印刷技術や庭園建築などが流入。

このチューリップ時代は近代化の“前夜”とも言える柔らかな変化の兆しを示していました。

衰退・近代化期の政策・改革

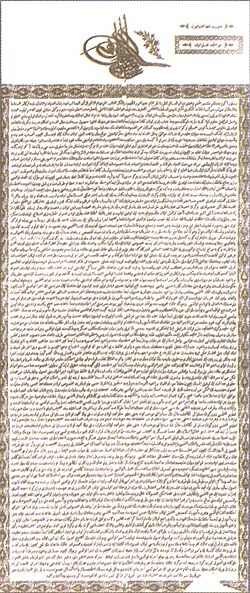

ギュルハネ勅令(1839年)

タンジマート改革の始まりを告げたギュルハネ勅令の写本

この憲章は軍・行政・法制度の近代化を推進し、オスマン帝国を再編成した歴史的文書

出典:『Edict of Gülhane』-by Maldek™ / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

西洋列強に圧倒されるなか、「国家をどう生き延びさせるか」という切迫感が全面に出る時代です。軍事的劣勢だけでなく、経済・文化・外交のあらゆる側面でオスマン帝国は後れを取りはじめ、改革の必要性は誰の目にも明らかとなっていきました。

タンジマート改革―制度的近代化の本格始動

1839年以降のギュルハネ勅令に始まる一連の改革では、軍制・財政・教育・行政のすべてが対象に。

特に身分を問わない法の平等や新式学校の設立など、西欧型国家を模倣した近代化が加速します。

この「タンジマート(恩恵の時代)」と呼ばれる改革期では、シャリーア(イスラム法)中心の法体系から、西洋型の近代法への転換が試みられました。税制改革では、農民への人頭税(ジズヤ)や土地税の近代化が進み、帝国全体の統治効率を高めようとする中央集権化の流れも生まれます。

また、鉄道建設や郵便制度の整備などインフラ面でも近代国家らしい整備が行われ、帝国の一体感を強めようとする努力が重ねられました。

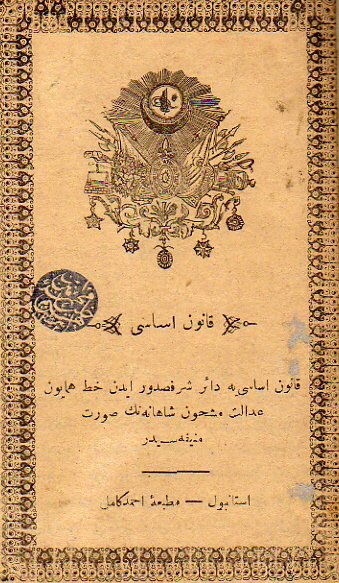

ミドハト憲法の制定―立憲制への挑戦

1876年、初の成文憲法となるミドハト憲法が発布され、立憲君主制が試みられます。

ただし実際にはすぐに停止され、専制と立憲の間で揺れ動く政治が続きました。

この憲法は当時の宰相ミドハト・パシャが主導したもので、オスマン帝国史上はじめて国民代表制と基本的人権の観念を取り入れた画期的なものでした。とはいえ、スルタン・アブデュルハミト2世によってわずか2年で議会は解散させられ、憲法も停止されてしまいます。

以後の30年間、帝国はスルタンによる強権政治が復活し、言論弾圧や検閲、秘密警察による監視が強化される時代が続きます。

青年トルコ人の運動―政党と議会の台頭

1908年の青年トルコ人革命によって憲法が復活し、政党政治・議会制度が再スタート。

しかし内紛と外圧に翻弄され、第一次世界大戦敗北とともに帝国の終焉を迎えることとなります。

この運動を主導したのが「統一と進歩委員会」と呼ばれる勢力で、彼らはスルタンの専制に反対し、民族平等・中央集権・近代化を掲げて政権を掌握していきます。政党制度の導入により、帝国には初めて近代的な政党政治の枠組みが出現することになります。

しかし同時に、帝国の統治は不安定化していきました。民族運動の激化、バルカン戦争での敗北、そして1914年からの第一次世界大戦への参戦と連敗が続き、最終的には1918年に連合国に降伏。1922年、ついにスルタン制が廃止され、オスマン帝国は歴史の幕を閉じるのです。

多民族国家としての限界と崩壊への道

この時期、オスマン帝国が抱える民族・宗教の多様性は、もはや統治の「豊かさ」ではなく「困難さ」へと変質していました。アルメニア人、アラブ人、ギリシャ人、クルド人などの集団がそれぞれに独立や自治を求めるようになり、帝国の一体性は根底から揺らぎます。

西欧列強が民族問題を口実に干渉してくる構図も加わり、帝国はまさに内憂外患の状態に追い込まれます。こうした多重危機の中での改革は、近代化の成果を十分に定着させるには至らず、むしろ崩壊の加速装置となってしまったのです。

オスマン帝国の政策と改革は、時代ごとの課題に対して実に多様なアプローチをとっていたんですね。制度化、中央集権化、そして近代化への挑戦。どれも「帝国として生き残るための知恵の結晶」だったのです。