オスマン帝国の軍事制度

オスマン帝国の軍事制度は、その膨張と存続を支える屋台骨でした。13世紀末に小国として興ったこの国が、なぜヨーロッパ・アジア・アフリカを跨ぐ大帝国へと成長できたのか?その答えは、常に時代に応じて再編・拡充された「軍事力」にあります。

この記事ではまず、オスマン帝国軍の基本的な性質に触れたあと、陸・海・空という3つの組織構成、そして歴史の流れに沿ってどう制度が変化していったかを追っていきます。

オスマン帝国軍とは

バルカン半島でのデヴシルメ(徴集)の光景

デヴシルメ制度に基づき、バルカン半島からキリスト教徒の少年を徴集する様子

徴集された少年たちは軍人として育成され、帝国軍の精鋭たる「イェニチェリ」となった

出典:Unknown artist / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の軍隊は単なる武力集団ではなく、政治・経済・社会をも巻き込んだ巨大システムでした。とくに常備軍制度と徴用・徴税制度を巧みに組み合わせることで、柔軟かつ強靭な軍事力を築き上げていたんです。

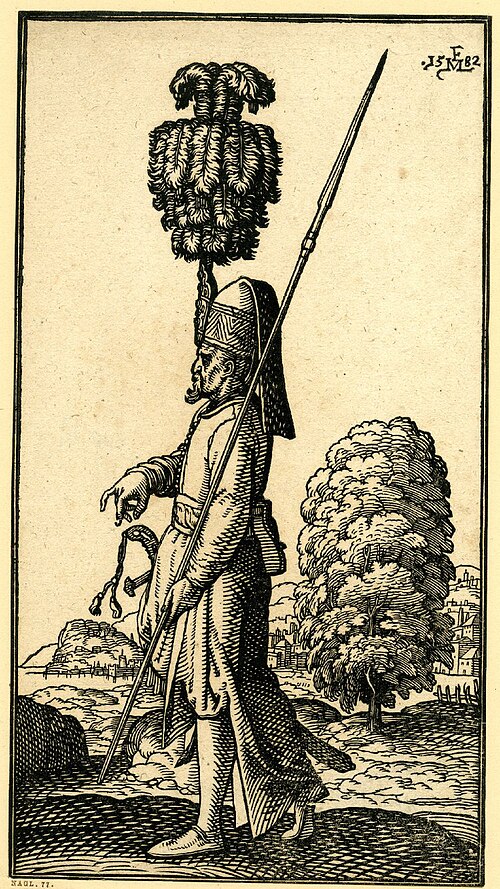

その最たる例が、バルカン半島のキリスト教徒の少年たちを徴用してイスラームの忠誠戦士へと育て上げるデヴシルメ制度。これにより、皇帝直属の常備軍イェニチェリが形成され、帝国の中枢を担うエリート部隊として活躍するようになりました。

軍事組織

オスマン帝国の紋章(19世紀後半に制定)

帝国の軍事力(火器や綱、銃)を強調した意匠となっている

出典:Juris Tiltins(著者)/ Wikimedia Commons Public Domain

オスマン帝国の軍は単一の構造ではなく、用途・任務に応じて複数の部門に分かれていました。それぞれの機能と役割を見ていきましょう。

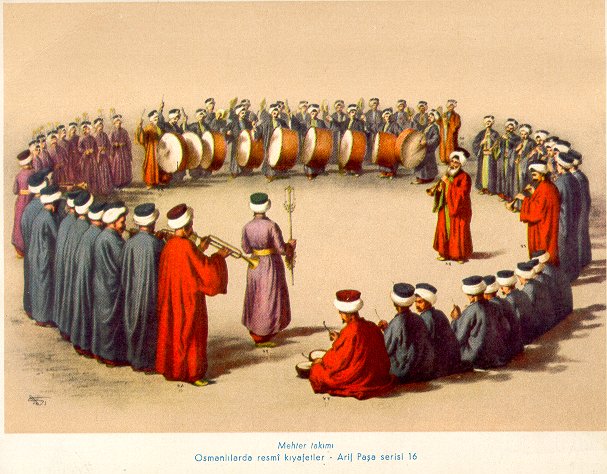

陸軍 ─ 歩兵・騎兵からなる主力戦力

主力を担ったのがイェニチェリと呼ばれる歩兵常備軍です。火器を早期に導入したことでも知られ、15世紀にはすでにマスケット銃や大砲を使用していました。騎兵部門にはシパーヒー(封土騎士)が存在し、ティマール制度に基づいて地方に土地を与えられた見返りに戦時召集される仕組みでした。

海軍 ─ 地中海に根を張る海上戦力

地中海の制海権をめぐってヨーロッパ諸国としばしば激突したオスマン海軍。その礎を築いたのが、16世紀の提督ハイレッディン・バルバロッサです。彼の指揮下で、帝国海軍はチュニジアからギリシア諸島までを掌握し、スペイン艦隊とも互角に戦いました。

航空部隊 ─ 近代化の中で生まれた新戦力

20世紀初頭、帝国が近代国家へと変貌するなかで航空戦力も導入されました。1911年には軍事航空学校が設立され、第一次世界大戦ではドイツ帝国と連携して空中偵察や爆撃を試みたのです。とはいえ資源も技術も限られていたため、規模は小規模にとどまりました。

軍事制度の変遷

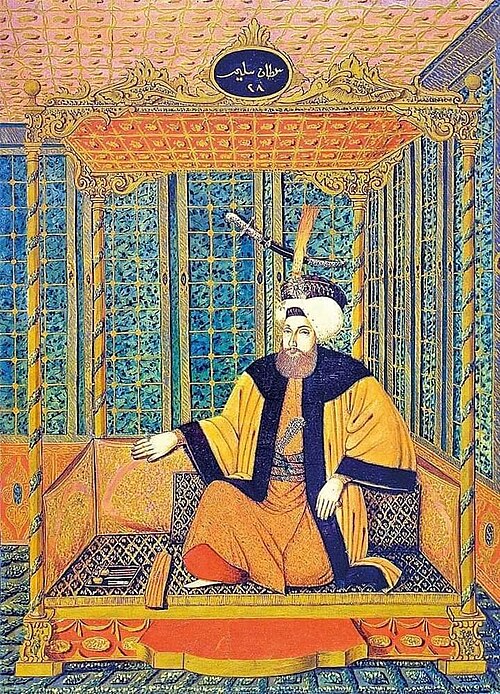

西欧式軍隊への改革を進めたスルタン・マフムト2世

1826年のイェニチェリの解体後、旧来の特権階層を排除し、オスマン帝国の軍隊の西欧化を推進した

出典:Wikimedia Commons / Public Domain

オスマン帝国の軍事体制は時代とともに柔軟に変化していきました。ここでは建国から滅亡までの流れを大きく4つに区切って見ていきます。

建国期 ─ 軽装騎兵と聖戦の精神

14世紀の建国初期は、部族的・半遊牧的な性格を持った軽装騎兵が主体でした。戦いは迅速な襲撃や機動戦が中心で、ガーズィー(聖戦戦士)としての宗教的意識が強く、その士気の高さが周囲のキリスト教国にとって脅威となったのです。

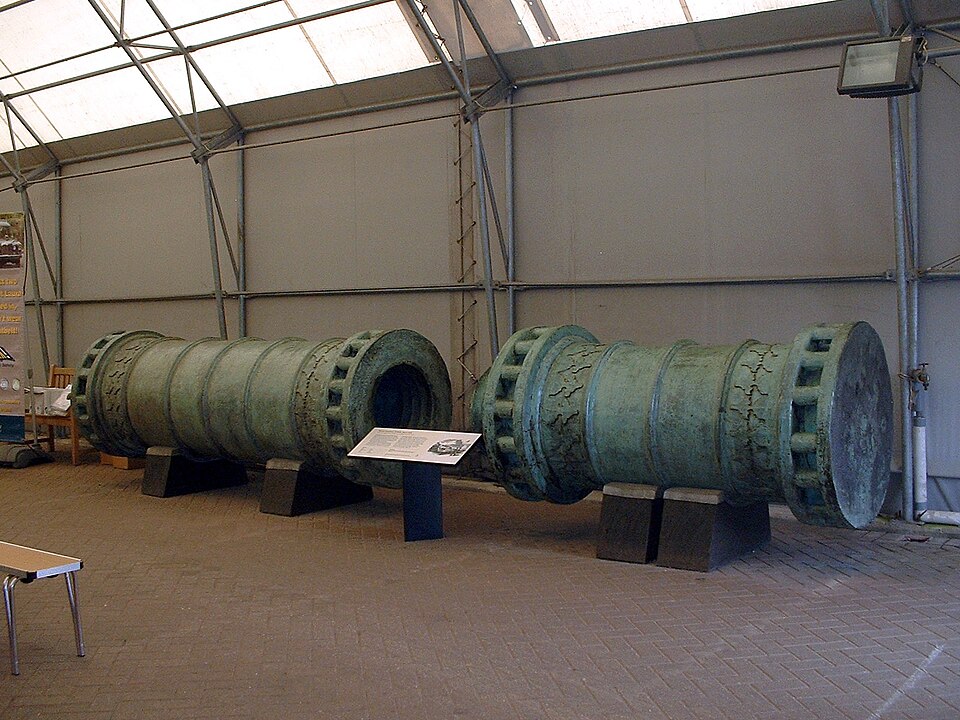

拡張・最盛期 ─ 火器と工兵が支えた軍事革新

15〜16世紀、メフメト2世やスレイマン1世のもとで制度は整備され、火器と工兵技術が急速に進化。陸軍では大砲部隊が登場し、イスタンブル攻略などの城塞戦でも威力を発揮。これにより、ヨーロッパ諸国をしのぐ「最先端の軍事国家」として君臨しました。

停滞・変質期 ─ 腐敗と技術遅延による弱体化

17世紀以降、イェニチェリが腐敗し、兵士が商人業や政治干渉に手を出すようになると、軍の質が低下。西欧の近代軍制に追いつけず、戦いでは次第に劣勢に。バルカン諸国の反乱やロシア帝国との戦争でもその限界が露呈しました。

衰退・近代化期 ─ 西欧化への苦闘と再編の試み

19世紀のタンジマート改革では、軍隊の西欧化が本格化。イェニチェリは1826年にマフムト2世によって解体され、代わって西洋式の常備軍(ニザーム軍)が登場。制服や訓練も西欧式に改められ、ドイツ軍事顧問団などの支援を受けて再編されましたが、帝国の衰退を止めるには至りませんでした。

このように、オスマン帝国の軍事制度はただの武力維持ではなく、国家の繁栄と没落をも決定づけるファクターだったのです。時代に応じて進化した制度が、帝国の命運と深く結びついていたことがわかりますね。